Tokinaの新シリーズFíRIN の第三弾となるレンズがこの「FíRIN 100mm F2.8 FE MACRO」だ。

レンズ概要

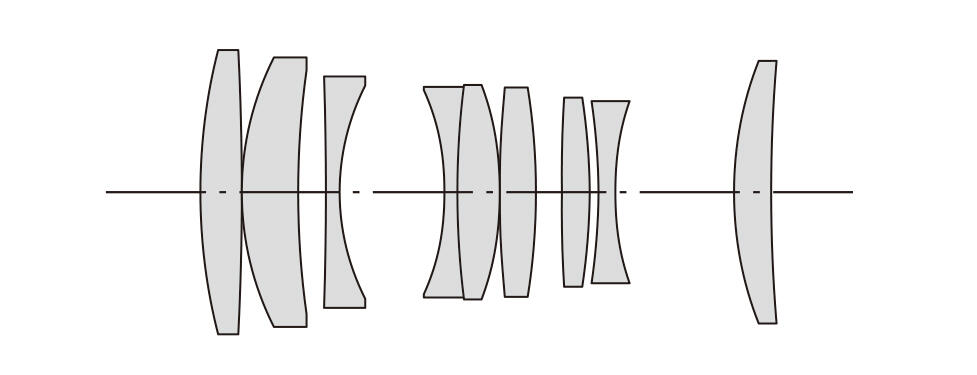

| 対応フォーマット | フルサイズ | レンズ構成 | 8群9枚 |

|---|---|---|---|

| 最小絞り | F32 | フィルターサイズ | Φ55mm |

| 最短撮影距離 | 0.3m | マクロ最大倍率 | 1:1 |

| フォーカス方式 | 前玉繰り出し | 絞り羽根枚数 | 9枚 |

レンズの構成図を眺めてみると非常にオーソドックスな作りであることが分かる。オーソドックスな作りのレンズは「クセの無い撮り味」であり使いやすいレンズだと言えよう。また、フォーカス方式を「前玉繰り出し」にしたことにより「ボケ味が特徴的で非常になだらかなボケ味」を見せる。

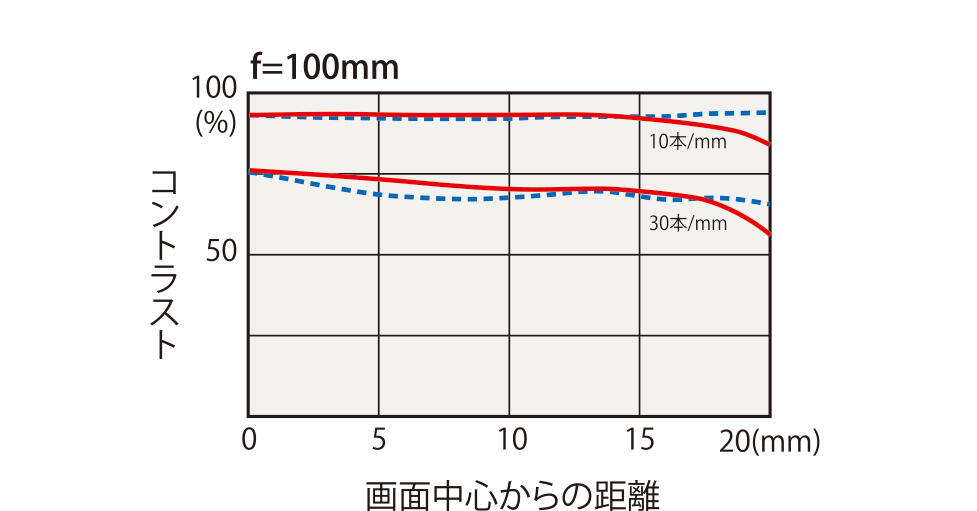

FiRIN 100mm F2.8 FE MACROのMTF曲線を見てみると、赤い線、青点線ともに同じような曲線を描いておりボケ味が美しいことを現していることが分かる。また、中心からの距離15㎜の地点で、赤線と青点線が一致していて、コントラストと解像を高いレベルでバランスさせたことが伺える。

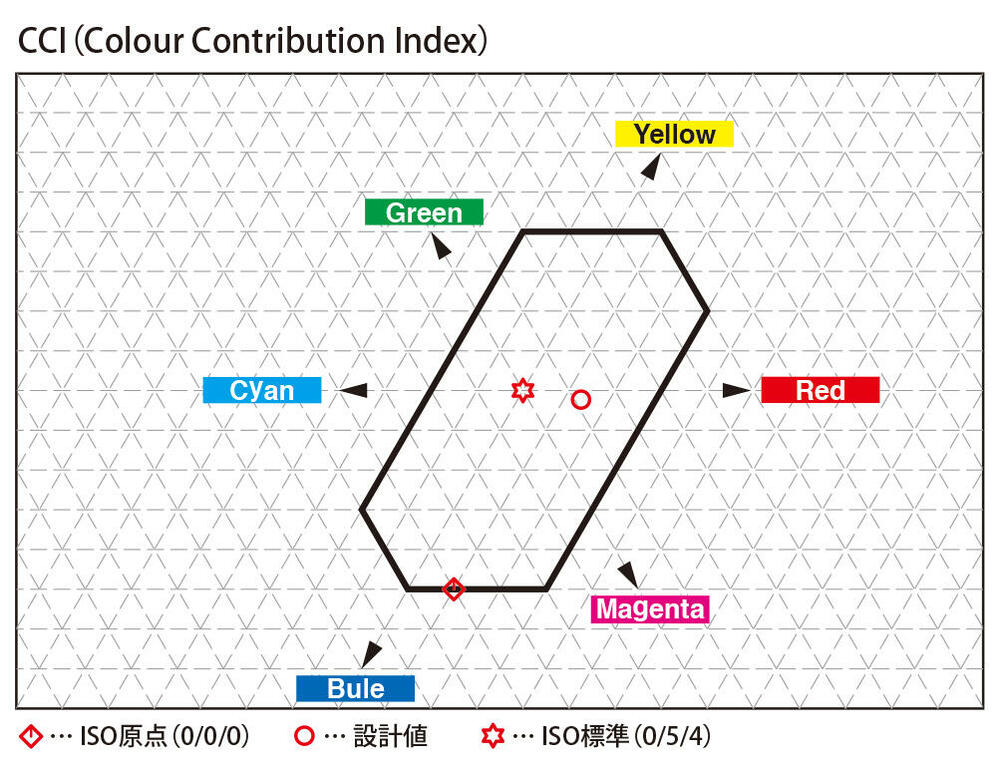

最後にカラーバランスを見てみよう。

レンズのカラーバランスいわゆるCCIを公開するメーカーは非常に少ないがFíRIN 100mm F2.8 FE MACROは公開しているのでこれも見ておこう。CCIは構成されるレンズや硝材の質などで変わることがあり、中心点に置くことが中々難しいのだが、FíRIN 100mm F2.8 FE MACROの設計値を示す○が置かれている場所は、ほぼ中心点に近くレンズの発色が非常にニュートラルなことが分かる。その事から発色も自然な発色だということが伺える。

実践的レンズの特徴

レンズ作例を撮影していく中で筆者が感じたレンズの特徴は以下の3点である。

- 1. 滑らかで特徴あるボケ味

- 前玉繰り出しにしたことに起因するものである。インナーフォーカスではなく、敢えて前玉繰り出しにしたことでボケ味が他にはない「濁りのない滑らかなボケ味」を見せるレンズとなっている。

- 2. 質感が伝わるコントラストの高さ

- マクロレンズで撮影するテーブルフォトでてき面に分かるのがコントラストの高さである。高コントラストのレンズで撮影するテーブルフォトは、食べ物の質感が良く伝わり非常においしそうに撮れる。また、水玉などを撮影した時なども、「みずみずしさ」が良く伝わるものになる。

- 3. 自然な発色

- 撮影全般を通して思ったことであるが、どこかの色合いが不自然な色合いに感じるということがなかった。特に発色の難しい、紫色や緑色も自然な色合いで筆者はとても扱いやすいレンズだというイメージを持った。

以下、写真を見ながら解説していこう。

ボケ味

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/100秒、ISO感度:ISO-320、焦点距離:100mm

上述の通り、ボケ味は非常に滑らかで濁りのないボケ味を見せる。画面右上の緑とピンクといった反射率の違う色が重なった場合、境目に黒い筋が入ったように「濁り」が現れてしまうレンズも良くみるのだがFíRIN 100mm F2.8 FE MACROは、境目に濁りが無く「フワリ」としたつなぎで描写している。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/100秒、ISO感度:ISO-640、焦点距離:100mm

次に、前後のボケの量も見ておこう。

写真からも分かるように、前後のボケの量もほぼ均等に出ている。このことから画作りがしやすいレンズだということが分かる。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/640秒、ISO感度:ISO-1000、焦点距離:100mm

例えば、このように前後にボケを配置した場合、前ボケが硬いもしくは後のボケが硬いとなると、どちらかに眼が奪われてしまいピントを合わせた「ころころとした水玉」に眼がいかなくなる。しかし、FíRIN 100mm F2.8 FE MACROはボケがほぼ均等に発生することから、ピントを合わせた場所へ最初に眼がいく。また、マクロ撮影では、絞りの量や被写体に対して角度を深くしたり浅くしたり、また撮影距離を近くしたり遠くしたりすることでボケの量をコントロールするのだが、FíRIN 100mm F2.8 FE MACROは、前後のボケの量がほぼ均等であるため、ボケの量がコントロールしやいため作者の意図を画に反映しやすいレンズだとも言えるであろう。

他の写真も見ておこう。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/1250秒、ISO感度:ISO-200、焦点距離:100mm

撮影中フト見かけたトンボである。すぐに飛び立ってしまうトンボであるが急ぎ撮影をすることとした。

まずは少し引いて被写体に対し角度を深く(真っすぐ)して撮影する。背景はいかにも「濁り」が出そうな色合いの背景になるが背景は濁りなく上手に描写されている。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/500秒、ISO感度:ISO-200、焦点距離:100mm

逃げないでくれよ・・・と祈りつつ、続いて寄った画で撮影。最短撮影距離付近、開放、被写体に対して少し角度を浅くし(斜め)ボケ量を多くし撮影する。ご覧の通りトンボの複眼にピントがドンピシャに当たりつつも、統一感のあるボケ量で画を構成することができている。

もう一枚色反射率の高い黄色を中心にした画でも見ておこう。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/4.0、露出時間:1/1600秒、ISO感度:ISO-200、焦点距離:100mm

色反射率の高い黄色でももちろん濁りなく美しいボケ味を見せる。また、ピントを合わせた眼や花粉をまとった細かい毛もしっかりと解像している。上述の通り解像とコントラストは高い次元でバランスしているようだ。

マクロレンズの活躍の場の一つ水族館の小さな生き物の撮影も見ておこう。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/40秒、ISO感度:ISO-1600、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/640秒、ISO感度:ISO-1600、焦点距離:100mm

薄暗い水族館の中でもFíRIN 100mm F2.8 FE MACROはF2.8の明るさと描写の良さを活かしこうしたちいさな生き物たちも撮影することができる。

コントラスト

マクロレンズのみならずレンズ全般において高コントラストはどのような利点があるか?それは、色ヌケや画のメリハリ、いわば発色や立体感など様々な箇所へ影響を及ぼす。マクロレンズであればテーブルフォトで撮影する食品の良質な再現が高コントラストであることの利点の一つと言える。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/250秒、ISO感度:ISO-400、焦点距離:100mm

ライティング無しのいわゆる「地明かり」で撮影したテーブルフォトである。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/250秒、ISO感度:ISO-400、焦点距離:100mm

親子丼を撮影したショットであるが質感が非常によく再現されている。食品の撮影では「しずる感」というものを大切に撮影するのだが、この「しずる感」の演出は、撮影者の工夫もさることながらレンズが持つコントラストの高さに依存する部分が多い。FíRIN 100mm F2.8 FE MACROで撮影すると、レンズが持つコントラストの高さが「しずる感」を演出してくれる。

もう一枚見てみよう。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/6.3、露出時間:1/40秒、ISO感度:ISO-1600、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/6.3、露出時間:1/20秒、ISO感度:ISO-2000、焦点距離:100mm

海鮮丼を撮影したものだが、これもライティング無しの「地明かり」で撮影している。メインに持ってきた「いくら」にピントを合わせたのだが、「いくら」のつぶつぶ感が非常によく再現されている。

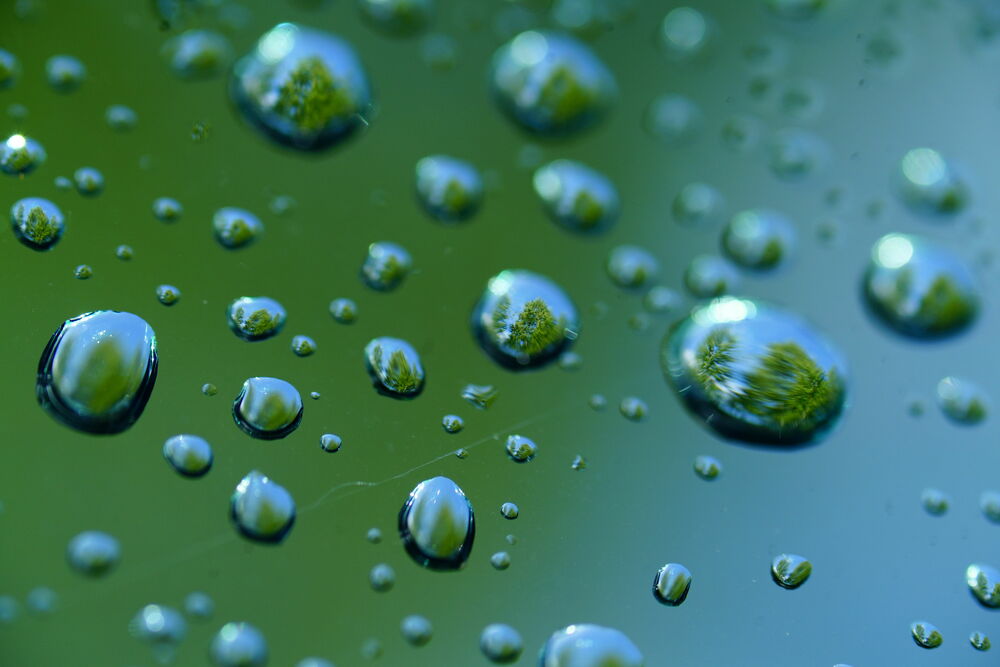

こうした再現力は水玉の撮影でも力を発揮する。

朝露をまとった植物などの撮影では、水玉の立体感が画にとって肝心な点になってくる。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/1000秒、ISO感度:ISO-1000、焦点距離:100mm

この点においても、FíRIN 100mm F2.8 FE MACROの持つコントラストの高さは水玉の立体感を良く再現しており、水玉のつぶつぶ感を演出している。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/4.0、露出時間:1/2000秒、ISO感度:ISO-800、焦点距離:100mm

この写真は車のフロントガラスに乗った水玉であるが、水玉に写った木や青空も良く解像していることが分かる。

もう一枚見ておこう

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/6.3、露出時間:1/2000秒、ISO感度:ISO-8000、焦点距離:100mm

小さな滝を撮影していたのだが、マクロ撮影らしくその滝の水が落ちた先に出来た水の泡を最短撮影距離付近で撮影することにした。踊る水泡の質感が非常によく再現されていることが分かる。また、水泡がしっかりと解像されていることから画全体が引き締まりそれが写真の面白さにつながっている。この一枚でもFíRIN 100mm F2.8 FE MACROはコントラスト、解像ともに高いレベルでバランスされていることが良く分かることとなった。

次に、マクロレンズとしてではなく、100㎜の単焦点レンズとして使った写真を見ておこう。発色は上述のようにCCIがニュートラルであることから自然な発色でありカメラで設定されているどのクリエイティブスタイル(撮影スタイル)で撮影しても不自然な色合いに感じることがなかった。マクロレンズとしては∞領域で撮影することはあまり得意な分野ではないが、様々使ってみることで思った以上に良く撮れていることが分かったのでお見せしておきたい。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/8.0、露出時間:1/4000秒、ISO感度:ISO-640、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/10.0、露出時間:1/640秒、ISO感度:ISO-800、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/8.0、露出時間:1/2500秒、ISO感度:ISO-125、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/6.3、露出時間:1/125秒、ISO感度:ISO-320、焦点距離:100mm

これも本来の使い方とは言えないが、筆者が年間で撮影し続けているD-1グランプリというドリフトのレースでも100㎜の単焦点レンズとして使ってみた。AFをAF-Cに設定し流し撮りを行ったのだが、AFは上手に被写体を追いかけていた。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/11.0、露出時間:1/50秒、ISO感度:ISO-50、焦点距離:100mm

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/11.0、露出時間:1/125秒、ISO感度:ISO-250、焦点距離:100mm

最後に発色の確認をしておきたい。上述の通り、緑や紫は再現するのに難しい色だと言えよう。しかし、CCIがほぼ中心点付近にあるFíRIN 100mm F2.8 FE MACROは、難しい色であっても自然な色合いで再現する。最初は紫の発色を見てみよう。

使用カメラ:Sony α7 II、絞り値:f/2.8、露出時間:1/2500秒、ISO感度:ISO-1000、焦点距離:100mm

北海道の厚真町にある河村農場様の協力で撮影させていただいた菊の花である。ここの農場の生花は、どの花も活きが良く美しい発色を見せていた。ご覧のようにFíRIN 100mm F2.8 FE MACROで撮影した菊の花は、花本来が持ついきいきとした姿と花本来が持つ色合いを自然な発色で再現していた。

続いては緑だ。緑にも様々な緑がある、明るめの緑も深めのみどりもあるのだが、緑の再現をするときに肝心なことは、CCIが中心点付近にあるということだ。緑の発色は、CCIがシアンの側に振れているとすこしプラスチッキーな印象を受けることがある、逆にマジェンダーに振れていると瑞々しさを感じない発色になってしまうことがありCCIが中心にあることの重要さが最もよく現れる色合いになる。上述のようにFíRIN 100mm F2.8 FE MACROはCCIがほぼ中心にあることから緑の発色が自然で瑞々しい色合いになっていることが分かる。

※ブラウザーによって色が変わって見えてしまうことがあります。

[著作権および画像利用についてのご注意]

本スペシャルページで提供している「実写生データ」の著作権は、撮影者である 小河 俊哉氏に、使用権は 株式会社ケンコー・トキナー に帰属しています。著作権所有者および 株式会社ケンコー・トキナー への事前の承諾を得ること無しに、その全てまたは一部を、いかな る形式、いかなる手段によっても、複製・改変・再配布・再出版・表示・掲示または転送することは禁じられています。

本スペシャルページの「実写生データ」は、お客様のコンピュータースクリーン、もしくはお客様ご自身のプリンターまたは プリント手段等による、私的な画像確認での利用に限ってのみ、ご利用いただけます。

Ambassadors

Ambassadors