金子美智子(かねこみちこ)

宮城県仙台市生まれ

(社)日本写真家協会(JPS)会員 / 日本写真芸術学会(JSAHP) 会員

1987年奥日光で 1枚の写真に出会い、故 秋山庄太郎氏に師事。その後 写真事務所設立 フリーのカメラマンとなる。

現在、全国各地を車中泊しながら 自然の色彩の美しさに魅せられ、独自の世界を伝え 心を癒す四季折々の風景写真を撮り続けている。自然風景を中心に カレンダー・書籍・雑誌などで掲載。

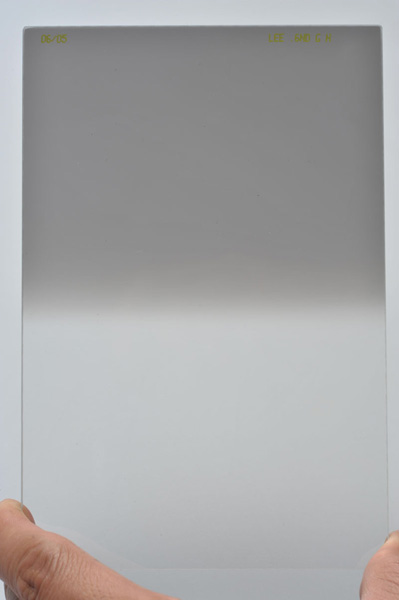

ハーフNDフィルターは写真を写すときに、被写体の明暗差が大きいときに使います。特に撮影する被写体の明暗差が大きすぎ白とびや黒ツブレしてしまいがちなときに使用します。被写体の明るすぎる部分にハーフNDフィルターの暗い部分を当てて光を減光させて明暗差を少なくするようにして使用します。(ハーフNDフィルターには、簡易的な丸枠入りの「R-ハーフND4」もありますが、今回の撮影では角型のLEEハーフNDフィルターを使いました)

ハーフNDフィルターは、透明部と境目のグラデーション処理がはっきりしたハードタイプとソフトタイプがあります。

【ソフトタイプ】

【ソフトタイプ】 【ハードタイプ】

【ハードタイプ】ハードタイプは、境界線がはっきりと境目がわかるようなタイプ。ソフトタイプは、暗い部分と明るい部分との境目がグラデーションで、だんだん明るくなるように作られているものです。また、二つのタイプの中でも、明るい部分をどのくらい減光させたいのか、減光度合いが三種類あります。絞り一段(濃度0.3、ND2)、二段(濃度0.6、ND4)、三段相当(濃度0.9、ND8)です。

ハーフNDフィルターは撮影する被写体によってハードタイプやソフトタイプ、減光度合いの使い分けをします。

LEEの角型フィルターは100×150mm角で 半分がND 半分が無色透明になっています。(ケンコー製のものは、100×125mm角または76×95mmでガラス製、ハードタイプのみです)手で持っての撮影も出来ますが、レンズに取り付けるホルダーでレンズに取り付けて使うことがおすすめです。

日の出の撮影にハーフNDフイルターを使う(ソフト)

日の出の撮影などの際に、焼けている空と手前にある沼や湖など画面の下にあるものも人間の目で見ていると見えますが、実際に撮影してみると 朝焼けの空の部分が飛んでいたり、手前の画面下にあるものは黒く落ち込んでいたり、という経験がみなさんもあると思います。 このような場合、明暗差が大きいため画面上部にハーフNDの半分のNDの部分のフィルターを当て、明暗差をなくし黒く落ち込んだ部分を映し出すことが出来ます。

作例a は朝焼けを撮ったものですが、焼けた朝焼けを撮ろうと普通にシャッターを切りました。空が白く飛び明るくなりすぎ、思い通りの朝焼けが表現できません。

作例bは ハーフNDフィルターのソフトを使用したものです。上下の明暗差が少なくなり、ダイナミックに焼けた空、そして焼けた空の色が水面に反射しています。

この場合は 手前に木があるので ハーフNDフィルターの境界線がはっきり出ないグラデーションのものを使用しました。

日の出の撮影にハーフNDフイルターを使う(ハード)

作例cは 日の出の写真ですが 下部の暗くなる部分を出すにはプラス補正をしなければなりません。下の山並みや雲海を出すと 朝焼けの空が白くなってしまいます。

作例dは、ハーフNDフィルターのハードを使用しました。焼けている空がハーフNDフィルターを使用することによって出てきます。

この場合は水平線からの太陽があるのでハーフNDフィルターの境界線がはっきりしているもので太陽がしっかり出るようにハードのものを使用しました。

このように水平線がはっきりしている場合はハーフNDフィルターのハードを水平線に合わせて使用すると良いでしょう。ハーフNDフィルターを撮影に使用する際には撮影時の状況によってハード又はソフトと使い分けて使用しましょう。

薄い水色の白っぽい空の撮影にハーフNDフイルターを使う

作例fは、作例eにハーフNDフィルターのソフトを使用したものです。作例eと比べると、白かった空が青くなっています。バックが林と手前が桜なので、作例fはハーフNDフィルターのソフトタイプを斜めにかけて白くなっていた空を青くしました。

このようにハーフNDフィルターは日の出や夕景などの水平に使用するだけではなく撮影被写体によっては日中の白い空にハーフNDフィルターを斜めに使用することで空の水色を引きだすことも出来ます。デジタルカメラにライブビュー機能が付いているものであればハーフNDの効果を即座に確認することが出来ますので、確認しながら撮影すると良いでしょう。

ハーフNDを使用する際に注意することは、いかにも「ハーフNDフィルターを使いました!」といった不自然な感じではなくハーフNDフィルターを使って自然に見えるように撮影現場ではハーフNDフィルターのタイプ(ハード・ソフト)やND部分の濃度を使い分けることが大切です。