レフレックスレンズの歴史

中村 文夫 Fumio Nakamura

1959年生まれ。学習院大学法学部卒業。子供の頃からのカメラ好きが高じてカメラメーカーに入社。1996年に独立しWebやカメラ誌で記事を執筆するほか、写真教室など幅広い分野で活躍中。クラシックカメラ/レンズのコレクターとして知られ、なかでもレフレックスレンズの所有本数は60本を越える。

レフレックスレンズは反射望遠鏡から始まった

写真撮影用レフレックスレンズのルーツを紐解くと、17世紀後半にスコットランドのジェームス・グレゴリー、イギリスのアイザック・ニュートンが考案した天体望遠鏡にたどり着く。いずれも光学系に凹面鏡を採用していることから反射式望遠鏡と呼ばれている。

反射式望遠鏡の主なメリットは以下の通り。

- 色収差がない。

- 大口径化に有利。

- 構造がシンプルなので工作に手間が掛からない。

このほか鏡筒が短くできるなど、さまざまな特徴があるが、とにかく高性能でコストパフォーマンスが高いことから、光学系にレンズを用いる既存の屈折式望遠鏡と並び天体観測の分野では欠かせない存在になる。

現在、日本の国立天文台がハワイのマウナケア山頂で運営する「すばる望遠鏡」をはじめ、地上約600kmの軌道上を周回する「ハッブル宇宙望遠鏡」、後継機の「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が採用する望遠鏡は反射式。極限の性能が要求される研究分野で活躍中だ。

反射式望遠鏡には光学設計の違いによりさまざまタイプがあり、その多くに発明者の名前が付けられている。

1663年にスコットランドのグレゴリーが発明したグレゴリー式は鏡筒内に2枚の凹面鏡を向かい合わせに配置。後方の主鏡に反射した光線は前方の副鏡によって向きを換え、主鏡の中心に開けた穴を通って接眼部レンズに導かれる。そして副鏡を凸面鏡に変更し長焦点を実現したのがカセグレン式。1672年フランスのカセグレンが発明した。

ニュートン式はグレゴリーに続いて1668年にニュートンが発明。1枚の凹面鏡の前に平面鏡を配置して光路を90度折り曲げ、鏡筒側面に設けた接眼部で天体を観測する。構造がシンプルなので現在でも入門機の多くが採用している。

時代が下って20世紀になると、エストニア出身のシュミットがカセグレン式の対物側に特殊な補正レンズを加え、球面収差などの諸収差を除くシュミット・カセグレン式を発明。次いで旧ソ連のマクストフが補正レンズの代わりに凹レンズを使うマクストフ・カセグレン式を考案する。

この2つのタイプは、反射光学系(Catoptric)だけでなく屈折系(Dioptric)を併用しているので、反射屈折式(Catadioptric・カタジオプトリック)と呼ばれ、写真撮影用レンズのほとんどは、マクストフ・カセグレン式の発展型。そのためカタジオプトリックという名前は、写真撮影用レフレックスレンズの総称として使われることもある。

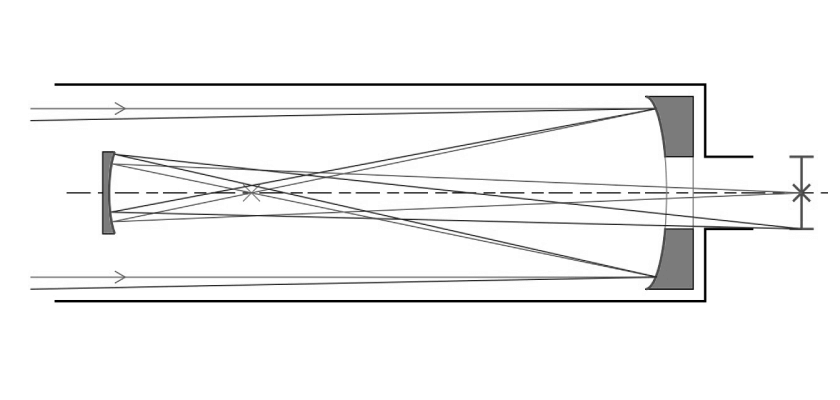

グレゴリー式反射望遠鏡

主鏡、副鏡ともに凹面鏡を使用。主鏡に開けた穴の後ろに接眼部がある。

ニュートン式反射望遠鏡

主鏡に凹面鏡を使用。副鏡は平面鏡で、鏡筒側面に接眼部がある。

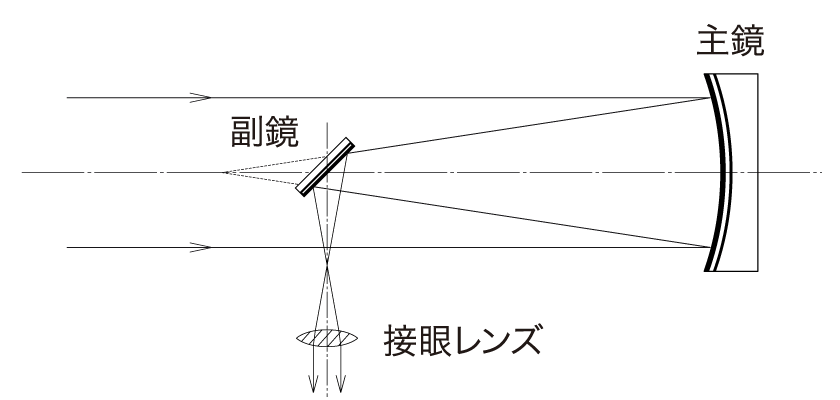

カセグレン式反射望遠鏡

主鏡凹面鏡だが副鏡は凸面鏡。ニュートン式と同様に、主鏡に開けた穴の後ろに接眼部がある。

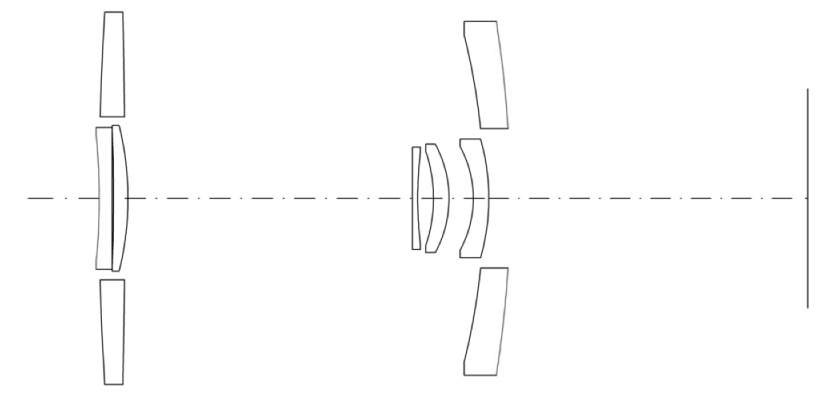

カタジオプトリック式反射望遠鏡

主鏡、副鏡に加え、レンズを使った屈折系光学系を採用を採用している。

写真撮影用レフレックスレンズの誕生

最初は天体望遠鏡にカメラを取り付け撮影していたが、やがて写真撮影に特化した製品が登場。16ミリ映画撮影用にドイツのアスカニア社が発売した200 mm F6.8 が最初の製品と言われている。正確な発売年は不明だが、コダックが映画用16ミリフィルムの規格を発表したのは1921年なので、これ以降の発売と考えられる。

日本では1939年頃、朝日新聞が京都大学理学部宇宙物理学教室に写真撮影用反射式超望遠レンズの設計を依頼。副鏡を交換して750ミリF8、1150ミリF13として使えるレンズが誕生する。このレンズは日中戦争の前線において、河を挟んで対峙する敵陣の撮影に成功するなど、コンパクトで高い機動性を生かして活躍したという。また翌年には、関西光学研究所がカンコー450ミリF5.6を発売。このレンズは6×6判一眼レフのシンコーフレックス用で、ウェストレベルファインダーに写る像を見ながら撮影ができた。

カンコー450ミリF5.6 協力:日本カメラ博物館

関西光学研究所が1940年に発売した反射望遠レンズ。商品名は、発売年が紀元2600年に当たることに由来する。35ミリカメラ用レフレックスレンズ

カタジオプトリックの35ミリカメラ用レンズが日本で誕生したのは1960年。ニコンが発売したレフレッククスニッコール100センチF6.3が最初の製品と言われている。レフボックスを組み合わせてレンジファインダー機のニコンSシリーズで使う仕様だが、発売したばかりのニコン初の一眼レフで使えるようFマウント用アダプターも用意された。そして翌年には大口径のレフレックスニッコール 500ミリF5が登場。コンパクト化を図った500ミリF8や1000ミリF11が、これに続く。そして1972年には民生用では最長焦点距離の2000ミリF11を発売する。なお1982年に発売したNewフレッククスニッコール500ミリF8がニコンにとって最後のレフレックスレンズになるが、これほど長期間に渡ってレフレックスレンズにこだわり続けたメーカーは、希有な存在と言えるだろう。

一眼レフ時代のレフレックスレンズ

1952年、旭光学(現リコー)が国産一眼レフ第一号機のアサヒフレックスⅠ型を発売。1960年代を迎える頃には、ミノルタ、ニコン、キヤノンをはじめ主要各社の製品が出そろい、一眼レフ市場は活況を呈してゆく。そして1964年に旭光学がTTL測光を採用したアサヒペンタックスSP、1968年にはコニカFTAがTTL測光によにる自動露出を実現。35ミリ一眼レフは新たなフェーズを迎えることになる。

1970年代後半になるとマイクロコンピュータによる中央制御するシステムが登場。部品点数の大幅削減により高機能低価格機が市場を席巻し、日本の35ミリ一眼レフ出荷台数は1980年に700万台を突破する。

多くのメーカーが一眼レフ市場に参入した1960年代は、レフレックスレンズにとって、いわば黎明期。ニコンのように積極的にレフレックスレンズに取り組むメーカーがある一方で、他のメーカーは冷ややかだった。その理由はレフレックスレンズは特殊レンズ扱いだったから。コンパクトで高性能なことはカメラ専門誌などで盛んに紹介されていたが、300ミリが超望遠レンズに分類されていた当時、500ミリを越えるレンズは需要が少ないばかりか値段も高価。実際のユーザーは報道関係や研究機関が中心だった。

1970年までに日本では20社近いメーカーが一眼レフ市場に参入。「数あるメーカーの中から自社のボディを選んでもらうには交換レンズの充実が重要」という戦略を採るメーカーが増え、交換レンズの本数がステータスになる。さらに「レフレックスレンズがないと一流メーカーじゃない。」みたいな側面も手伝い、多くのメーカーがレフレックスレンズ市場に参入する。

1970年を迎える頃にはほとんどの一眼レフメーカーがレフレックスレンズをラインアップ。ただし高感度フィルムが普及していなかった時代、開放F値が暗く焦点距離が長いレフレックスレンズは手ぶれを起こしやすく、そのうえファインダー像が暗くピントが合わせにくいので、本来の性能をフルに発揮させるにはそれなりの技術が必要だった。そのためシャープに写らない原因をレンズのせいにして、レンズを手放す人も多かったという。

さまざなブランドのレフレックスレンズ

1970年代後半から80年代にかけて、多くのレンズ専門メーカー市場に参入。 なかでも輸出専門メーカーの躍進はすさまじく、さまざまブランドの製品が世界中で販売された。レンズの既成概念を変えたレンズ専門メーカー

カメラメーカーのレンズラインアップが充実する一方、今ではレフレックスレンズの個性として尊重されるリングボケを、当時は敬遠する傾向が強く、売れ行きは依然として振るわなかった。

だが1979年にタムロンが発売したSP500ミリF8は、それまで4メートル程度が常識だった最短撮影距離を1.7メートルに短縮。1:3という撮影倍率を実現し、テレマクロという新分野を切り拓く。そして1982年にはトキナーがRMCトキナー500ミリF8を発売。同時代に発売されていたニッコールの半分以下の462グラムという軽量化を実現し、タムロンと並んでそれまでのレフレックスレンズの常識を覆すことに成功する。さらにレンズ専門メーカーの製品はカメラメーカー製より値段も手頃。多くのアマチュアカメラマンがレフレックスレンズに注目し、レンズ専門メーカーがリーダーシップを執る時代が遂にやって来た。

レンズ専門メーカー製レフレックスレンズ

左から、RMCトキナー500ミリF8、タムロンSP500ミリF8、レフレックスニッコールC500ミリF8。3本とも焦点距離と開放F値は同じだが、大きさやスペックがこんなに違う。

仕様比較表

| メーカー | 商品名 | 最短撮影距離 | 重 量 | 定 価 |

|---|---|---|---|---|

| トキナー | RMCトキナー500ミリF8 | 1.5m | 485g | 65,000円 |

| タムロン | タムロンSP500ミリF8 | 1.7m | 575g | 57,400円 |

| ニコン(日本光学) | レフレックスニッコールC500ミリF8 | 4m | 1000g | 75,000円 |

AFレフレックスレンズの登場

1985年、ミノルタがα7000を発売。これを嚆矢として35ミリ一眼レフはAF時代に突入する。1989年に登場したミノルタAFレフレックス500ミリF8は、世界初のAFレフレックスレンズ。AF一眼レフが採用する位相差式AFはレンズ中央を通った光線をボディ側のセンサーで検知してピントを合わせるが、レフレックスレンズの場合、本来ならセンサーに届くべき光線をレンズ内の副鏡が遮ってしまう。ミノルタは副鏡の口径を小さくするとともにボディ側のAFセンサーの改良より、この問題を解決、位相差式によるAFを実現した。カメラ技術史に画期的なアイデアだが、当時はフィルムの全盛期。正確にピントが合わせられても、手ぶれによる画質低下は防げなかった。

その後ミノルタはAPS一眼レフ用に400ミリF8を発売するが、これに追従するメーカーは現れず、AFレフレックスレンズは短命に終わる。また当時は各メーカーがレンズ設計技術を競っていた時代。色収差を解消するEDレンズが広く普及したうえ、レフレックスレンズは大口径化に向かないことから、各社のレンズラインアップから姿を消してゆく。

AFレフレックスレンズ

35ミリ用AFレフレックス500ミリF8(左)とAPS一眼レフ用AFレフレックス400ミリF8。製品化されたAFレフレックスレンズは世界でこの2本だけ。

デジタルカメラとレフレックスレンズ

1991年イーストマン・コダックが世界初のレンズ交換式デジタル一眼レフカメラDCS100を発売する。記録画素数は130万で記録装置など外部機器を含めた一式の販売価格は2~2.5万ドル。現在では考えられないようなスペックと値段だが、1999年には約274万画素のCCDを搭載したニコンD1が、65万円という当時としては破格の売価を実現した。

これを機に高画素化と低価格化が加速し、デジタル一眼レフがブレーク。2003年にキヤノンが普及タイプのイオスキスデジタルを発売すると、業界関係者の予想をはるかに越えるスピードで普及。市場はデジタル一辺倒になってしまう。

高感度ISOが手ぶれ問題を解決

フィルムカメラは、いったんフィルムを装填するとフィルムを交換しない限りISO感度の変更は不可。これに対しデジタルカメラは、いつでもISOが変更できる。さらに最近の製品はフィルム時代では想像すらしなかった超高感度を達成。1万越えのISOを選んでも実用に耐える写真が撮れるようになった。 デジタルカメラの超高感度に対する強さはレフレックスレンズにとって追い風になる。何度も説明したが、レフレックスレンズは焦点距離が長く開放F値も暗いのでシャッタースピードが遅いと手ぶれを起こしやすい。だがISO感度を上げてシャッタースピードを速くすれば、手ぶれの危険性が低下。さらにセンサーシフト式手ぶれ軽減機能を備えたボディなら、手ぶれのリスクをさらに抑えられる。

このほか被写体の輝度が高すぎて露出オーバーになるときはISOを下げればOK。撮影条件に合わせてが自由にISO変更できるデジタルカメラとレフレックスレンズの相性は抜群だ。

ライブビュー機能がピンボケ問題を追放

高感度ISO撮影を実現し、レフレックスレンズの手ぶれ問題を克服したデジタルカメラの次の課題はピンボケをなくすこと。いちばんの早道はレンズのAF化だが、フィルム時代にミノルタが製品化して以来、これに続くメーカーは現れなかった。これは市場規模の小ささが主な原因と考えられるが、2006年にオリンパスが発売したE-330が、AFとは違った切り口でこの問題を解決する。

デジタル一眼レフ採用する光学ファインダー(OVF)は、使用するレンズの開放F値が大きいとフォーカシングスクリーンに写る像が暗くなってしまう。それだけでなく焦点距離が長いレフレックスレンズは被写界深度が極端に浅い。早い話がマニュアルフォーカスを前提とするレフレックスレンズを光学ファインダーに組み合わせた際は、かなり慎重にピントを合わせないとシャープな写真を撮ることができないのだ。

この問題を解決したのがE-330が採用したライブビュー機能だ。イメージセンサー上に結んだ像をリアルタイムで液晶モニターに映し出すこの機能は、画像拡大などのフォーカスアシスト機能が利用可能。さらに開放F値が大きいレフレックスレンズでも、画像信号が自動的にゲインアップされるので液晶モニターには常に明るい像が映し出される。

マイクロフォーサーズの登場とレフレックスレンズ

ライブビューが登場した当初、デジタル一眼レフの新機機能のひとつという扱いで、それほど話題にはならなかった。だが2008年にオリンパスとパナソニックが共同で開発したマイクロフォーサーズがこの流れを変えることになる。

マイクロフォーサーズはそれまでの一眼レフからミラーを省いた構造で、ライブビューが前提。コンパクトカメラ並のコンパクトさを実現し、ミラーレス機という新ジャンルを作り出したばかりか、ライブビューをデジタル一眼レフに欠かせない機能として定着させることに成功する。そして2010年、Eマウントを採用したNEXシリーズでソニーがミラーレス市場に参入。最初はAPSCサイズのセンサーを採用していたが、2013年に世界で初めて35ミリフルサイズセンサーを搭載したミラーレス機α7が登場。ニコン、キヤノンなど、それまで一眼レフに重点を置いていたメーカーがこれに続き、今ではレンズ交換式デジタルカメラの大半をミラーレス機が占めるまでになる。

こうしてレフレックスレンズ普及の妨げになっていたさまざまな問題はミラーレス機が解決。さらにマウントアダプターを介しクラシックレンズをミラーレス機で楽しむユーザーが増えた結果、それまで敬遠されていたレフレックスレンズ特有のリングぼけもレンズの個性として受け入れられるようになる。こうしてレフレックスレンズへの注目度は高まる一方、日本には製造するメーカーが存在しないという問題が起こってしまう。

マイクロフォーサーズ用レフレックスレンズ

パナソニックGに装着したトキナーレフレックス300ミリF6.3MFマクロ

ソニーα7IIIに装着したレフレックスレンズ

ソニーα7IIIに装着したトキナーSZ500ミリF8レフレックスレンズ。ボディ内手ぶれ軽減機能を搭載したボディを選べば手ぶれによる失敗が防げる。

すでに説明した通りAF一眼レフが全盛期を迎えた頃から、レフレックスレンズの需要は低下。市場から撤退するメーカーが相次ぐなか、ケンコー・トキナーもRMCトキナー500ミリF8の販売を終了。レフレックスレンズにとって「空白の時代」が訪れる。

だが2012年、ケンコー・トキナーがレフレックスレンズ復活の兆しにいち早く反応。35ミリフルサイズをカバーするケンコー400ミリF8、マイクロフォーサーズ用300ミリF6.3を相次いで発売する。そして2023年には、SZプロシリーズとしてAPSC用のトキナーSZ300ミリF7.1 、SZ600ミリF8 、SZ900ミリF11を一気にラインアップ。レフレックスレンズのトップメーカーの座を獲得する。

現在、日本でレフレックスレンズを製造販売する光学メーカーはケンコー・トキナーだけ。なかでも新製品のSZシリーズは、画面全体できれいなリングボケが楽しめるなど、これまでの製品が軽視していたボケ味を追求。レフレックスレンズファンの同社への期待は高まるばかりだ。