レフレックスならではの、ドーナツボケの出し方

中村 文夫 Fumio Nakamura

1959年生まれ。学習院大学法学部卒業。子供の頃からのカメラ好きが高じてカメラメーカーに入社。1996年に独立しWebやカメラ誌で記事を執筆するほか、写真教室など幅広い分野で活躍中。クラシックカメラ/レンズのコレクターとして知られ、なかでもレフレックスレンズの所有本数は60本を越える。

レンズのボケに対する評価は、時代とともに変化してきた。なかでもレフレックスレンズ特有の「リングボケ」は、その代表と言えるだろう。

つい最近まで、「リングボケ」は見苦しいボケとして冷遇されてきた。だがミラーレス機の登場によりクラシックレンズブームが起こると評価が逆転。レンズの個性として認知された結果、「リングボケ」を目的にレフレックスレンズを買い求めるカメラファンが急増している。その一方で思うように「リングボケ」が出ないという声もよく耳にする。

これを解決するには「リングボケ」の性質を理解することが大切だ。そのうえで「リングボケ」が出やすい被写体を選ぶ眼を養うことが、レフレックスレンズをマスターする早道と言えるだろう。

「リングボケ」が出る理由

基本的に写真撮影用レンズは、被写体から反射、あるいは自ら発した光がレンズを透過。フィルム面(デジタルカメラの場合は撮像素子)で焦点を結ぶことで像を作る。

たとえばイルミネーションのような点光源を撮影した場合、ピントが合っている部分はフィルム面の1点に光が集まるので点として写る。これに対しピントが合っていない部分は点にならず面積を持った円として写る。これがボケの正体だが、レフレックスレンズの場合は光路上の副鏡が障害物となり、レンズ中央を通る光線を遮ってしまう。その結果ボケの中央に光が届かず、ドーナツ状のボケが現れる。

一般に写真を撮る場合、立体物が被写体になることがほとんどだろう。立体物には奥行きがあり、写真用レンズがピントを合わせられるのはフィルム面から等距離にある部分だけ。その前後はボケてしまう。だが人間の眼はボケがわずかだとピントが合っていると認識する性質があり、実際の写真では一定の範囲がシャープに見える。これが被写界深度で、ふだん私たちはこれを外れた部分をボケと呼んでいる。

画面上に被写体の像が存在する限りボケはどこでも発生しうるが、背景の輝度がボケより高いとボケは背景の明るさに上塗りされ見えにくくなる。つまり「リングボケ」を目立たせるには暗めの背景を選ぶことが重要で、ボケと背景の輝度差が大きければボケがより際だって来る。またボケを作る被写体がピントを合わせた位置から離れているほど、ボケは大きくなる性質がある。

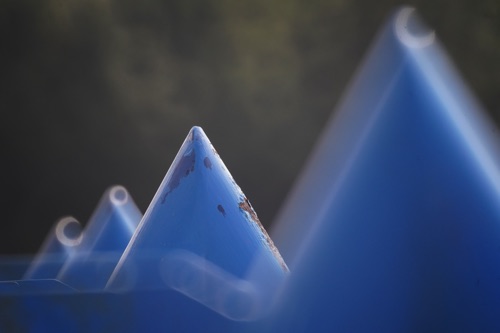

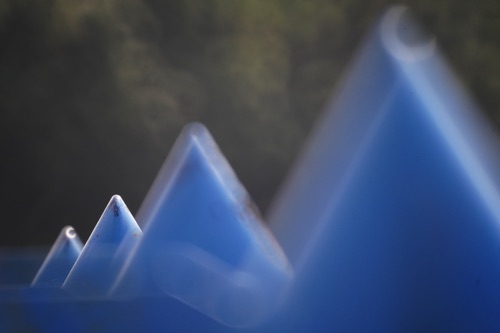

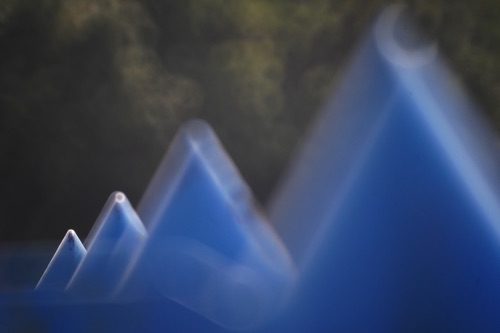

ピントを合わせる位置によって変化するボケの比較

4本並んだ先端が尖ったポールを、手前から順番にピントを合わせて撮影。ピントを合わせる位置を変えるだけで、写真の印象が大きく変わる。

「リングボケ」が出やすい条件

①高輝度の被写体を選ぶ

具体的には、水面のさざ波、金属製の部品など光を強く反射するもの。あるいはイルミネーションに使われるLEDや豆電球、木漏れ日など自ら光っているもの。特に面積が狭く輝度が高い被写体がボケると、ボケのエッジが立ってきれいな「リングボケ」ができる。

②ボケの前景や背景は暗めを選ぶ

「リングボケ」が出ていても、明るい背景と重なると目立たなくてってしまう。

③ボケと背景の距離を空ける。

ボケを作る被写体と、ピントが合ってシャープに見える被写体間の距離が長いと、「リングボケ」が大きくなる。

④「リングボケ」どうしの密集はNG。

ボケの間隔が狭いと、ボケが重なった部分がごちゃごちゃした感じになり見苦しく見える。作画意図として利用するならともかく、ボケの密集はあまりお勧めしない。

いずれにしても「リングボケ」をきれいに出すコツは、とにかく「リングボケ」が出やすい条件で撮影すること。最初に説明した通り「リングボケが出やすいシーンを見つける眼」を養うことが大切だ。

「2線ボケ」には注意が必要

実はレフレックスレンズには「2線ボケ」が出やすい性質がある。この件についてはあまり話題にならないが、「2線ボケ」の扱いは意外と厄介で、気をつけないと痛い眼に遭う。

たとえば、白いチョークで1本の線を引いた黒板を被写体に選び、チョークで引いた線にピントを合わせずボケとして表現したとしよう。ふつうならこの線は1本の太い線として写るはずだが、「2線ボケ」が発生すると線が2本あるように写ってしまう。これはフィルム面に届いた光線がボケとして一列に並んだ際、重なったボケの輪郭が明るくなることが原因だ。屈折式光学系を採用したふつうのレンズでも起こりうるが、ボケの中央部に光が届かないレフレックスレンズでは、これが顕著になる。

作例では背景のボケの輪郭に2本の明るいラインが現れたが、このほか茂った木の葉のように小さなものがたくさん集まった被写体も、ボケが不自然でいわゆる「うるさいボケ」になりやすい。

そういう意味で、高輝度部分が連続する被写体は「2線ボケ」の原因になる可能性が高く、レフレックスレンズ向きとは言えないいだろう。

最後になるが焦点距離が長いレフレックスレンズの画質を下げる2大原因は、ピンボケと手ブレ。ミラーレス機の登場により、以前に比べるとこれらの危険性はかなり低下したが、油断は禁物。ピント合わせの際はEVFや背面モニターの画像を拡大してピントを確認したり、ピーキング表示などのフォーカスアシスト機能を利用。さらに三脚を用意するなど撮影の基本を守る姿勢が大切だ。