2012年6月6日:金星の日面経過

2012年6月6日(水)金星が太陽の前を横切る「太陽日面経過(太陽面通過)」という現象を日本全国で見ることができます。今回を逃すと次回は105年間起こらない大変珍しい現象です。

| 【6月6日 金星の日面経過当日に撮影した写真です。】 撮影地:北海道 撮影機材:Nikon D70+トキナーAT-X 300 AF PRO+2倍テレプラス+ND100000 |

|

|

(クリックするとその時刻の太陽の画像が表示されます。) ※残念ながら天候不良のためこれ以降の撮影はできなくなりました。 |

|

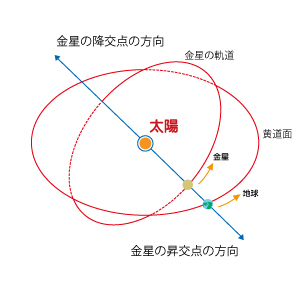

金星は地球より太陽に近い軌道を回っている内惑星ですので、太陽と地球の間に来て、太陽-金星-地球と一直線に並ぶことがあります。

この時、地球からは金星が太陽の前面を通過する現象が見られ、これを「金星の日面経過(太陽面通過)」といいます。

金星は約584 日毎に太陽と地球の間に来て内合となりますが、内合となった時に必ず見られるわけではありません。金星の軌道面は黄道面(地球の軌道面)に対して約3度傾いているため、日面経過は、金星の軌道の昇降点付近で太陽・金星・地球の順に一直線に並ぶときにしか起こりません。

しかしこの条件を満たす現象はごくまれにしか起きないのです。次回見られるのは105.5 年後の2117 年12 月11 日となります。

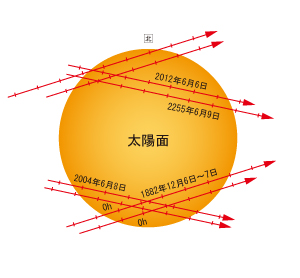

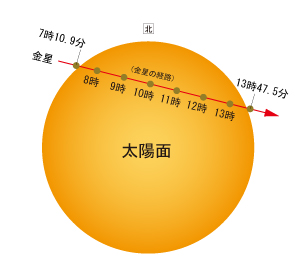

金星は太陽の表面を東から西へ動いていく小さな黒い丸のように見えます。金星が太陽の手前を通過し、それによって太陽の一部が隠されるという現象ですので、5 月21 日の日食のようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。太陽と月は、地球からの見かけの大きさがほぼ同じなため、太陽が月をほぼ隠し、皆既日食のような太陽をすっぽりと隠してしまう現象を見ることができますが、金星の見かけの大きさは太陽のおよそ30 分の1しかないため、太陽の表面を黒い点が通過していくように見えるのです。

実際、金星は直径が月の約4 倍もあるのですが、月の100 倍以上も遠くにあるためです。

今回日本では、金星が太陽面に入り始める第一接食から、完全に離れる第四接食までの全過程が最良の条件で見ることができます。

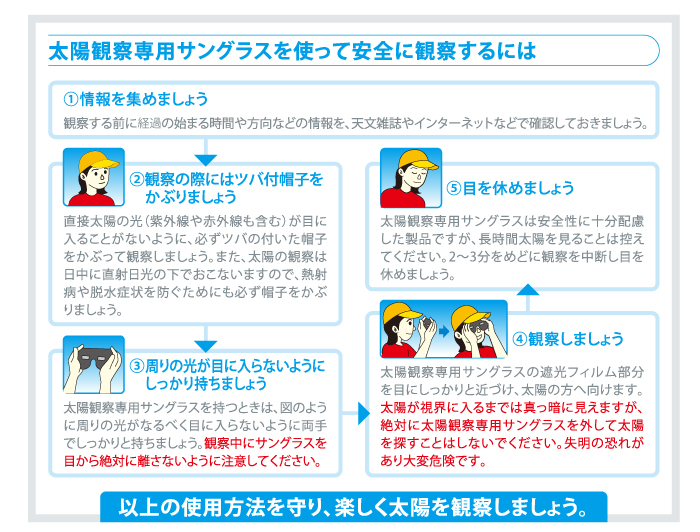

しかし、太陽を見るのは大変危険です。必ず太陽観察専用サングラスなどを使って、安全な方法で観測をおこなってください。

また撮影する際は、適切な減光をおこなって撮影をおこなってください。不適切な方法で観測をおこなうと、失明などの恐れがありますので、充分に注意をして観測をおこなってください。

太陽の光は強烈で、直接見ることができません。事故を防ぐためにも太陽観察時には正しい方法で安全に観察することが必要です。安全に太陽を観察するには、赤外線や紫外線などの目に有害な光線が遮光された日食グラス、ケンコーの「太陽観察専用サングラス」をお使いください。

たとえ目ではまぶしさをかんじなくても、赤外線(熱線)は強いまま目に達して、網膜を焼いてしまうことがあります。また、ガラス板にススをつける場合、どうしてもススに濃淡ができてしまい、薄い部分を通った強い光が目に届いてしまうという危険性もあります。絶対に使用しないでください。

※太陽観察専用サングラスと望遠鏡、双眼鏡の併用は大変危険です。絶対におやめ下さい。

【参考】YouTube 倉敷科学センター公開動画 【望遠鏡や双眼鏡で太陽見るのはすごく危険です】

太陽観察による目の病気

太陽を観察する際には十分に注意する必要があります。太陽は決して直接、肉眼で見てはいけません。晴天時の太陽を肉眼で見た場合、わずか1秒ほどでも目に悪い影響を及ぼします。誤った方法で観察すると、永久的な視力低下、さらには失明することもあるのです。

太陽観察専用のグラスや遮光板を使う

太陽観察専用として、さまざまなグラスや遮光板が販売されています。そのような製品を使えば、太陽を見ることができます。(必ず太陽観察専用のものをお使いください。一般のサングラスなどは、どんなに濃いように見えても、太陽の強い光や熱に対しては無力です。)

撮像素子のサイズはカメラによって異なりますから、最終的に「写真」として見た場合、画面の「何分の一」のサイズに太陽が写るかをあらかじめ考えることが重要です。

「超望遠レンズ」とされる焦点距離400mmのレンズを使っても、太陽は意外と小さく写ることがわかります。

一般的なAPS-Cフォーマットデジタル一眼で、撮像素子の高さが16mmですから、400mmを使た場合太陽は4mm、画面の高さ方向の4分の1にしかなりません。

これより焦点距離の短いレンズで撮影すると、太陽の迫力が全くない、ということになってしまいます。できるだけ超望遠レンズ、または望遠レンズに「テレプラス(カメラと望遠レンズの間に入れて、撮影サイズを1.4倍や2倍にするテレコンバージョンレンズ)」を使いましょう。

APS-Cフォーマットデジタル一眼+800mmで撮影した太陽のイメージ。 |

APS-Cフォーマットデジタル一眼+400mmで撮影した太陽のイメージ |

※シャープに写すためにピント調節はマニュアルフォーカスで行いましょう。光学ファインダーの場合、目視すると目に有害なので短時間でピント合わせをします。ライブビューでのピント合わせがベターです。いずれも太陽にレンズを向けるときは下で紹介する「NDフィルター」をお使いください。

| [INDEX] | ● 太陽が画面に映る 「サイズ」 |

● 望遠レンズ | ● フィルター | ● 露出表 | ● 中型・大型三脚 | ● リモートコード |

|---|

太陽を適正な露出で撮影し、太陽の黒点の様子や、日面を経過する金星を表現するには、光源である太陽の光を「大きく減光」する必要があります。そこで必要なのがNDフィルターです。

ND10000を使う方法、ND400を2枚重ねてND160000とする方法、さらにND100000で大きく光量を下げる方法があります。

露出をオートで撮影すると、背景と太陽の輝度に大きな差があり、太陽そのものがより白く表現されてしまします。

そこで、マニュアル露出での撮影がオススメ。露出は実際の条件で大きく変わるため、基準露出に対して、デジタル一眼の液晶モニターで撮影結果を確認しながら、露出を変えて何枚も撮ってみましょう。

|

|

|

|

|

|

| [INDEX] | ● 太陽が画面に映る 「サイズ」 |

● 望遠レンズ | ● フィルター | ● 露出表 | ● 中型・大型三脚 | ● リモートコード |

|---|

太陽の撮影は撮影時の条件により、大きく異なるためあくまで「参考値」としてご覧ください。

感度をISO100として設定した場合、設定するシャッタースピードは下記のようになります。オートの露出では太陽が白飛びするので、実際の撮影は、参考値で撮影してみた後、撮影画像を液晶モニターで確認し、結果に合わせてシャッタースピードを変更して明暗を調整して下さい。

| [INDEX] | ● 太陽が画面に映る 「サイズ」 |

● 望遠レンズ | ● フィルター | ● 露出表 | ● 中型・大型三脚 | ● リモートコード |

|---|

「超望遠レンズ」を使って太陽を狙うなら、しっかり構図調整ができる、中型以上の三脚がオススメです。

カメラ自体が軽くても、構図調整をきちんとするには、中型・大型の三脚を使った方が三脚自体にタワミがなく、思い通りのフレーミングができます。雲台も、3軸を個別に調整できる「3ウェイ式」のものがいいでしょう。

動画撮影なら撮影中に太陽が動いていくため、太陽の位置を追尾する「スカイメモ」を用意するといいでしょう。

|

|

| [INDEX] | ● 太陽が画面に映る 「サイズ」 |

● 望遠レンズ | ● フィルター | ● 露出表 | ● 中型・大型三脚 | ● リモートコード |

|---|

![]()

「超望遠レンズ」を使うと、早いシャッターを切るような撮影であっても、指でカメラのシャッターに触れるだけで、微妙に「構図」がずれてしまいます。そこでオススメなのが「リモートコード」。デジタル一眼の場合、製品ごとに専用のリモートコードが用意されています。リモートコードを使えばカメラに触れずにシャッターを切ることができます。

|

|

||||||||||

| [INDEX] | ● 太陽が画面に映る 「サイズ」 |

● 望遠レンズ | ● フィルター | ● 露出表 | ● 中型・大型三脚 | ● リモートコード |

|---|