スリック プレートⅢ レビュー

カメラを複数台使いこなす鉄道写真撮影の現場

鉄道写真撮影の現場をご覧になったことはあるでしょうか。駅や線路脇、はたまた山肌や河原だったりと、線路に遠い近い関係なく、鉄道車両や鉄道が織りなす風景にカメラを向けている人はたくさんいます。その撮影対象が引退する車両や廃線となるローカル線ともなれば、より多くの鉄道写真愛好家やレイルファンが押し寄せて、最後の雄姿や後世に伝えたい記憶として写真撮影をしたり、動画を録る人で溢れかえります。

近年で言えば、伯備線を走っていた国鉄型特急車両381系〔やくも〕の引退や、根室本線の富良野~新得の廃線などはニュースでも話題になったので記憶に新しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ところで、その現場シーンをよく見ると、カメラを複数台用意して撮影する人が少なからず見受けられると思います。中には5台のカメラを駆使して撮る強者も。それは貴重なシーンをたった一台で撮影するのではなく『望遠レンズと標準レンズ』『横構図と縦構図』『写真と動画』と言ったように様々なアプローチや撮り方で記録したいという思いからの機材の数になるのです。

プロ鉄道写真家の撮影現場

私たちプロの鉄道写真家の撮影スタイルも先述の状況に似ています。同じ鉄ちゃんであるので「貴重な列車を1台のカメラで撮影するのはもったいない!」という気持ちはもちろんあります。ただ、どちらかというとお仕事的な考え方があり、雑誌での使われ方を考えて機材を複数台用意します。

一番多いパターンが『横構図+縦構図』です。横構図は誌面内や見開きページで使いやすい構図ですし、縦構図は表紙や中表紙で重宝される構図です。また時には使い方によってスクウェアに近いトリミングをされることがありますが、縦構図で撮影したカットをトリミングしてもらった方が見せたい絵柄が大きく崩れることを防ぐこともできます。

また『望遠レンズ+標準レンズ』や『標準レンズ+広角レンズ』といった焦点距離を変える組み合わせは鉄道風景写真撮影で多用します。列車を小さめに写す大風景的な画角は自らの作品作りや写真雑誌のノウハウなどで使用しますし、列車を大きめに写す画角は風景的な写真ながらも車両をしっかり見せたい時刻表や鉄道会社のカレンダーやポスターにぴったりです。

近年では先述した『写真+動画』という撮影も増えてきたのでプロ鉄道写真家だからこそ、複数台で撮影しなくてはならないことが多いのです。ただ一つ懸念があります。通常、複数台の撮影では三脚もカメラの台数分必要なのですが、三脚を複数持って撮影することは大変なのです...。

スリックプレートのありがたさ!

私はプロとして現場に立つようになってから先代の『プレートⅡ』を愛用していました。プロの仕事として最低限『横構図+縦構図』の写真が必要だったからです。

撮影現場では『鉄ちゃんバー』こと『マルチアーム』を使用している人も多かったのですが、私の場合は『プレートⅡ』に横構図のカメラを乗せ、もう片方に自由雲台を装着して縦構図のカメラをセットするという形態でした。自由雲台を縦構図用に傾けて雲台の天面とプレートⅡの端部の位置を合わせて垂直が出るように固定しておくとカメラの底部が両方で押さえられて安定します。そして横構図のカメラでちゃんと水平を出せば、縦構図のカメラは垂直になるわけです。この方法をしばらく続けていました。

「三脚2本の方が良いのでは?」という声も聞こえそうですが、山道を登ったり、炎天下や深い積雪の道を長距離歩く場合、三脚を2本持っての移動は正直堪えます。また撮影地では人が多かったり、足場が狭かったりすると三脚が置ける場所は一本分のみというところもざらにあります。

『プレートⅡ』はカメラバックのドリンクホルダーにすっぽりハマるサイズで、自由雲台はカメラバックの中のポケットに収めることもできます。三脚1本分の装備でカメラ2台分の働きをしてくれるのです。もちろん移動が楽で撮影地も広い場所では三脚を2本で使用することもあります。しかし『プレートⅡ』はいつもカメラバックや車の中に備わってました。

第三世代『プレートⅢ』の登場!

2024年7月12日、ついに第三世代となる『プレートⅢ』が登場しました。先代の『プレートⅡ』に比べてほっそりとした印象です。それもそのはず、底面はアルカスイス互換形状をしており、アルカスイスやスリックのアルカ互換雲台、クランプに対応するためです。しかし長さは『プレートⅡ』よりも15㎜程伸びていて、2台がより干渉しない様な親切設計。

最近はカメラボディ側面にHDMIケーブルやレリーズを接続する機種が増えているのでこれはありがたい!また底面にU1/4メスネジを7か所、U3/8インチメスネジを5か所備えているので、例えば『超望遠レンズ+標準レンズ』と言った機材の重量が大きく異なる組み合わせでも、バランスの良い位置のネジ穴に三脚を装着したり、場合によってはブームアームの様な使い方もできそうです。

ということで前置きは長くなりましたが、発売よりも少し先行して第三世代『プレートⅢ』を携えて東武日光線の撮影に行ってまいりました。狙うは東武特急新鋭のN100系〔スペーシアX〕!もちろんそのほかの魅力的な東武鉄道の車両たちも撮影します。撮影スタイルは通常と同じお仕事モードですが、果たして『プレートⅢ』はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか!?

早朝からフル装備撮影

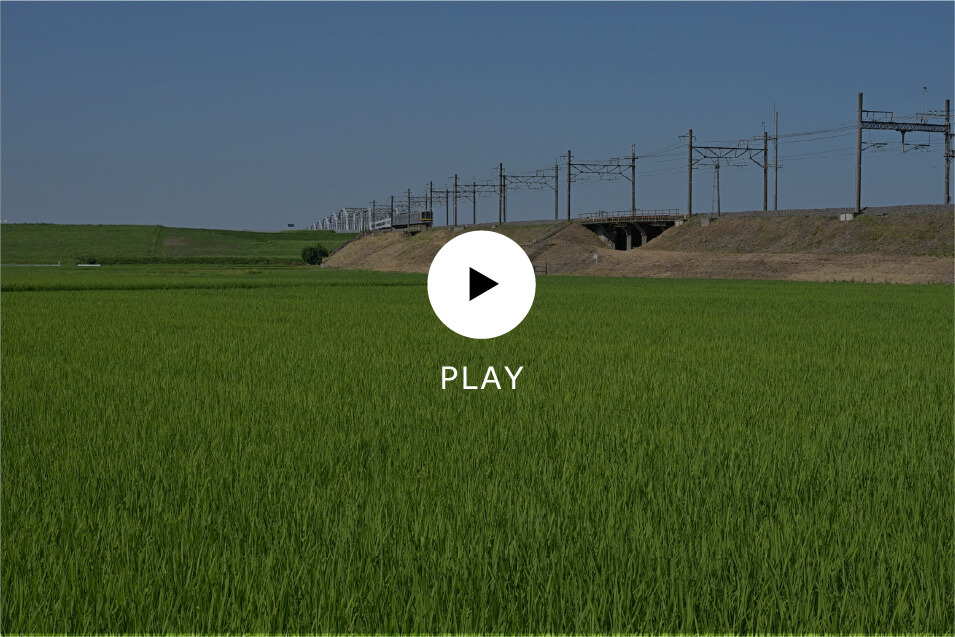

東武日光線の最初の撮影地に選んだのは栗橋~新古河の利根川近辺の水田地帯です。朝6時台とはいえ日も高く昇っていますが、朝露が稲穂のそこかしこに輝いているのが見えます。そこで選んだのは『横構図+縦構図』の組み合わせ。逆光構図なので空はあまり入れず、土手を走る列車と朝露の付いた稲がメイン。どちらの構図も列車の位置が同じようになる様にレンズの向きを調節して構えます。

ちなみに『プレートⅢ』の片方には縦構図用の自由雲台『PBH-525』をセット、また私のカメラにはアルカスイス互換タイプのプレートを装着しているのでクイックシュー『DS-30』も装備。カメラを縦構図にするだけでなく、時には『プレートⅢ』のアルカスイス互換部分を利用して、『プレートⅢ』をより早くセッティングできるようにしています。

さて、当の列車撮影ですが早朝だけあって観光特急でもある〔スペーシアX〕の登場はまだまだ後。ということで朝露が無くなる前に普通列車で撮影しました。普通列車は一両が18m級で特急列車よりも両数が少ない4両編成とコンパクト。ローカル的な鉄道風景には持ってこいの編成ボリュームです。横構図は定番の3分割構図で、縦構図は表紙を意識というよりも手前の稲までたくさん入れた思い切った構図にしています。ちょうど良い感じで、爽やかな初夏の朝のイメージ的な鉄道風景写真を撮ることができました。

クリックで拡大します。2カ所目は線路の反対側へ

続いての撮影地はお手軽に線路の反対側へ。反対側は午前中がほぼ順光になります。しかしながら梅雨入り前とは思えぬほどの抜けるような青空!実にすがすがしい初夏の陽気になりました。そのお陰もあって、日は高くなり始めていますが空と稲が青々として実に鮮やか!そこに東武日光線の列車が高コントラストで映えます。

まずは定番の『横構図+縦構図』から。最初に横構図を決めて、その後自由雲台が付いた縦構図を決めます。『プレートⅢ』は細身ながらも重量級のフラッグシップ機を乗せても歪まず、びくともしないので縦構図のセッティングもすぐにかっちり決まります。ちなみに今回の縦構図は表紙などで文字が空に入ることを意識、また稲の部分にもキャッチが入るように余裕を持たせつつ、安定した雰囲気の構図にしています。まずはこのセッティングで東武特急〔リバティー会津・けごん〕を撮影。お決まり構図といえ、綺麗に撮れるとやはりうれしいものです。

次はいよいよ下り〔スペーシアX〕の一本目!そこで別の思考(嗜好?)がムクムクと(笑)。横構図はそのままに、縦構図を止めて動画撮影に変更です。横でカメラの取り外しや装着をして重量バランスが崩れるはずなのに〔プレートⅢ〕はがっちり。安心してカメラの交換もできます。そして定時になって普通列車とすれ違うように〔スペーシアX〕が来ました。写真は完璧!動画も良い感じだったのですが、タイミング悪く虫が出しゃばってレンズの前へ...。でも修正すれば何とか使えそうです(笑)。

クリックで拡大します。蕎麦の花に惹かれて3カ所目は一気に北上

会社の上司であり、鉄道写真家の先輩から「下小代駅の近くの蕎麦畑で花が咲いているらしいよ」とタイミング良く情報が入ったので東北道を使って一気に日光市へ北上。現地についてみると確かに蕎麦の花が満開という感じでした。この場所は東武日光線の有名撮影地で、すぐ隣の田んぼはゴールデンウイーク前の水鏡を張るころには多くの鉄道写真愛好家が集結します。そんな撮影地だけあって、平日でありながら撮影者が一人いました。

本当は午前中の早いうちが順光でベストですが、既に正午近く...。本当は少しでも順光に近い光回りで撮影できる下り東武日光線行の〔スペーシアX〕を狙いたかったのですが、ギリギリで間に合わず、30分後の上り浅草行の〔スペーシアX〕に絞りました。今回の構図の考え方は2カ所目と同じ『横構図+縦構図』。撮影場所は蕎麦畑が道路よりもやや高い位置にあるので3段脚立を使ってハイアングルで撮影します。ただ、脚立からカメラのファインダーを覗ける範囲に三脚を2本立てるのは難しいもの。それぞれの脚の置き場所をパズル的に考えて設置するのも一苦労です。ですが『プレートⅢ』ならばそんな苦労もいりません。一つの三脚に2台カメラをセッティングできる強みというのはこういう場面でも発揮されます。12時12分に〔スペーシアX〕が通過。列車の側面に光は当たらなくなってしまいましたが、蕎麦畑は花や葉が順光時よりも立体的に表現されているので良しとしましょう!

クリックで拡大します。4カ所目はアクロバティックな流し撮りを!

栃木県内の東武日光線はほぼ南北に線路が伸びているので、午後になると線路の西側からの撮影がベストになります。そうなるとカメラのアングル的に上り列車の編成写真が撮りやすくなります。しかも3カ所目の最寄り駅である下小代駅の近くには編成写真に適した有名撮影ポイントがあります。しかしその前に『流し撮り』をすることに決定!流し撮りはカメラファインダーで列車を追いながらスローシャッターで撮影する方法。上手く撮れると、列車は止まりながらも背景が流れる躍動感いっぱいの作品になります。流し撮りに選んだ場所は背景が杉林で、日光らしい雰囲気も写し込めるペストポイントです。

ちなみに流し撮りは列車に合わせてカメラを振らなくてはならないので、通常はカメラ1台でしかできません。しかしここで一子相伝の助川流奥義を発動!(笑)。『プレートⅢ』を使って600㎜超望遠と200mm望遠の『2台同時流し撮り』をします。セッティングのコツですが、先ずは超望遠機材から『プレートⅢ』に装着。ファインダーを覗きながら、三脚のスイングを利用して線路に対して平行に動くよう調整します。スイングして斜めだったり、山なりに動くなどの時は脚の長さを変えて、最終的に常に線路と平行になるようにします。そして次にもう一方の望遠レンズのカメラをセット。その際、先頭部の位置が全く同じ位置になる様、カメラの向きを合わせれば準備OKです。なお、超望遠側のカメラのファインダーを覗いてシャッターボタンを直押しするので望遠側のカメラのシャッターについてはレリーズを使います。後は列車の動きに合わせて2台同時に連写するのみ。

さあ、お目当ての下り〔スペーシアX〕が来ました。ファインダーを覗きながらカメラを動かし同時に連写開始。600㎜超望遠側はこれまたバッチリ!200㎜は1/15秒の超スローシャッターにしたので上下動が少し入ってしまいました。しかし、少し滲みながらもちゃんと文字が読める『芯』のある流し撮りになっています。これは私の好きな流し撮り表現なので大満足。助川流奥義『2台同時流し撮り』決まりました!!

クリックで拡大します。5カ所目にしてようやく王道の編成写真撮影

鉄道写真愛好家でも特に車両好きの人が好んで撮影するのが『編成写真』。車両を画面いっぱいに写す鉄道写真の王道であり、私は編成写真こそ鉄道写真の基本中の基本と思っています。その編成写真を本日5カ所目にしてようやく撮影することにしました。

ここでは『横構図+縦構図』ではなく、焦点距離を変えた『望遠レンズ+標準レンズ』で狙います。望遠レンズで編成写真を撮ると圧縮効果で先頭部から最後尾の車両まで大き目に写るので『列車感』が強く撮影できます。片や標準レンズで撮影すると先頭部に比べて最後尾が小さくなることでスピード感のある伸びやかな編成写真が撮れます。ちなみに撮影地は道路わきの線路際ですが、ベストポジションはかなり狭い範囲です。そのため三脚も1本に絞るほうがセッティングしやすくなります。

となるとやはりここでも『プレートⅢ』の出番。今回はクイックシュー『DS-30』を三脚側に付けて『プレートⅢ』のアルカスイス互換機能を使ってセッティングしてみました。アルカスイス互換システムの利点はやはり迅速にセットできることですが、それに加え左右の機材の重量に対して微妙なバランス取りもしやすくなります。プレート上の機材の重量バランスが良いと、三脚のヘッドを使った最終的な構図調整もお手の物。なので、私の様にカメラにアルカスイス互換のボディプレートが付いていると、ボディにセットする分も含めてクイックシュー『DS-30』が複数欲しくなります(笑)。

肝心な編成写真はというと、結果はもちろん文句無し。撮影時の注意する点はシャッターチャンスが少し違うのでそれぞれ間違えないでシャッターボタンを押すこと。同時に2台のカメラのシャッターを押しっぱなしにすることもできますが、それだとシャッターチャンスが遅いカメラは最初の不要な部分で写真を撮り過ぎてしまい、いざベストショットの位置になった時、カメラのメモリがバッファ切れを起こして連写速度が一気に落ちる可能性があります。やはりそれぞれのベストショットの位置に合わせてシャッターボタンを押すことをおすすめします。

クリックで拡大します。フォトジェニックな作品を求めて6カ所目へ移動

編成写真撮影を終える頃には日も傾き始めました。日光市付近は小さいとはいえ山が接近しているので夕暮れ時の写真にはちょっと難しい地勢です。そのため、再び午前中で撮影した新古河駅付近へと移動しました。ここは空が広いので、日の出から日の入り時刻まで長い時間楽しめる撮影地でもあります。ただ夕方に上りの〔スペーシアX〕は2本来るので、同じところで2本撮るのはもったいない!ということで新古河駅の北西側の踏み切りへ移動しました。ここは線路が西北西に向いているので、この時期は夕暮れ時になると上り列車の側面が夕焼けの赤味を反射してフォトジェニックなシーンが撮影できます。

ここで狙いたいのは横構図の列車の顔いっぱいに切り取るイメージ写真。そのためには超望遠が必要になります。また「縦構図で編成写真チックなカットも撮影しておけばポスターや時刻表の表紙の候補になるかも。」と商魂が湧いてきます(笑)。

小さな踏切横の道路が膨らんだ場所に三脚をセットし、その上に『プレートⅢ』を装着。一旦600㎜で構図を取ってみるものの、まだまだ足りません。そこで×1.4テレコンを追加で付けます。片や縦構図も思った以上に望遠が必要で結局400㎜の超望遠で撮ることになりました。1台は710㎜のヘビー級超望遠レンズ、もう一台も400㎜の超望遠レンズと、本日最も重い機材が『プレートⅢ』に乗ります。しかし『プレートⅢ』はガタつくどころかしなりもしません。細身ながら骨太な存在感に、改めてプロユースにも応える信頼感を感じます。やがて踏切の鳴動と共に赤い西日を受けた〔スペーシアX〕が現れました。ファインダー越しに感動しながら連写開始。思い描いた以上の美しい〔スペーシアX〕の姿を安定して撮ることができました。

クリックで拡大します。最後にして最大のメインディッシュタイム

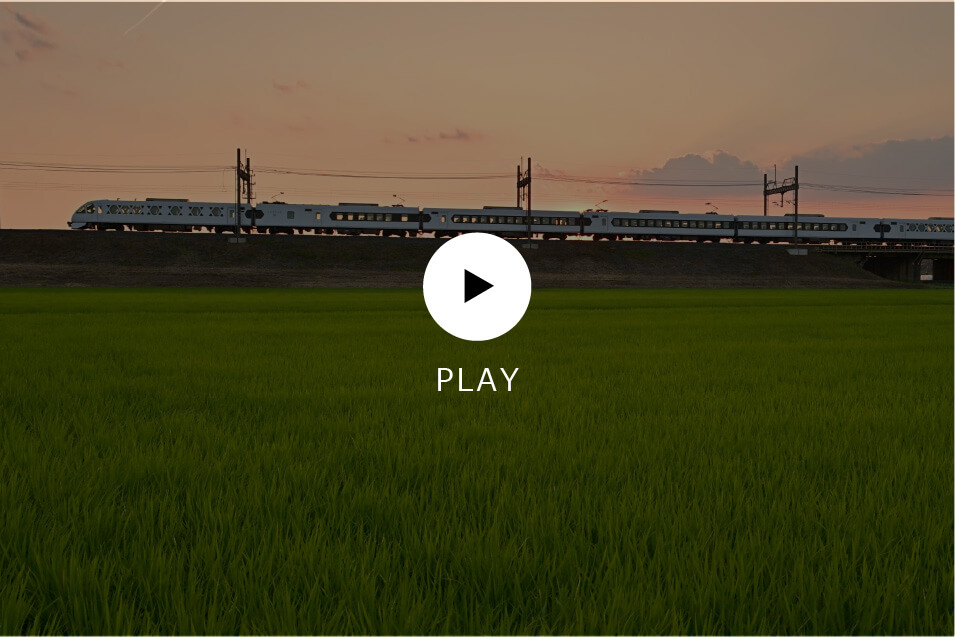

さあいよいよ撮影時間は日の入りからマジックアワーへとつながるフォトジェニックタイムへと突入です。撮影場所は2カ所目とほぼ同じ立ち位置です。夕日は列車が走る土手の向こうに落ちるのですが、予想だと〔スペーシアX〕が丁度よい頃合いに通過するはずです。夕空を背景に駆け抜ける〔スペーシアX〕を動画で撮りたくなったので『プレートⅢ』には『横構図+縦構図』ではなく『横構図+動画』の組み合わせでセットしました。

夕日の沈み具合が予想以上に早く「やばい...。」と思った瞬間、〔スペーシアX〕のヘッドライトが土手を駆けあがるのが見えました。興奮した声が動画に録音されない様、とにかく落ち着いて息を止めながらシャッターボタンを押します。夕日が時折〔スペーシアX〕の窓越しにキラキラと光ります。そんな光景を目の当たりしつつも終始落ち着いて撮影を終え、止めていた息を吐ききって録画を停止。

まずは写真を確認しましたが『素晴らしい!』の自画自賛(笑)。ただ列車のバランスが一番良いところでは窓越しに夕日が写っていません。どうやら夕日が眩しくてブラインドを降ろしていたようです。しかしもう一方の動画を確認すると目の当たりにした光景がそのまま録画されていました。窓越しに夕日がキラキラと写り込んでいます。写真には写真の、動画には動画の良さが現れた〔スペーシアX〕の映像を撮ることができました。

そして最後はマジックアワーで本日の撮影を締めます。空が赤から青に向かって鮮やかなグラデーションを空に描いた時がシャッターチャンス。ちょうど良い時刻に普通の下り列車と上り列車が立て続けに来るので、最後は『横構図+縦構図』での作品撮りに決定。三脚1本+『プレートⅢ』は三脚2本セットに比べ、小スペースで迅速な機材交換にも貢献するのでありがたいものです。上り列車は高速シャッターで写し止め、3分後に来る下り列車はスローシャッターで敢えてブラし、より印象的な作品に仕上げました。これにて本日の撮影はオールオーバー!早朝から夕暮れ過ぎまで『プレートⅢ』と共に実り多い撮影を楽しむことができました。

クリックで拡大します。