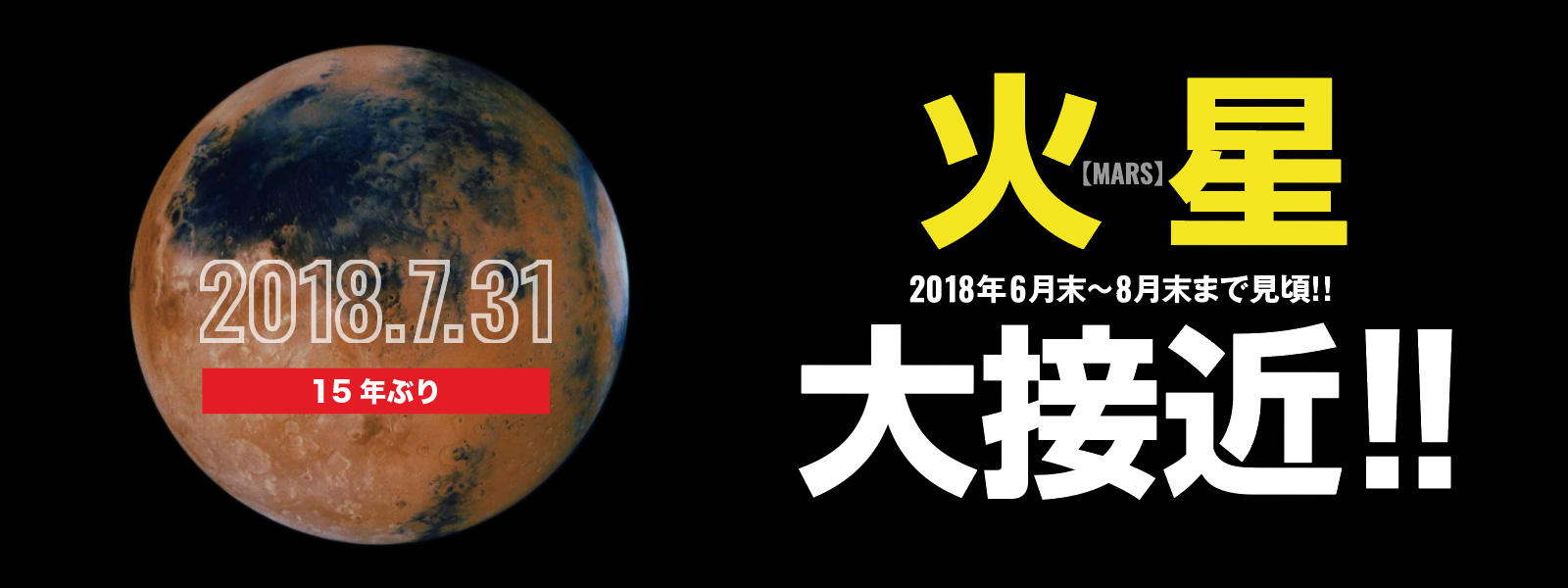

火星大接近!!2018年6月末~8月末まで火星が見ごろ

火星は古代から太陽や水星・木星・金星のように人々に認識されていた惑星の一つでした。

赤く輝いて見えるのが特長です。これは、火星表面が酸化した鉄が多く含まれる岩石におおわれているためなのですが、古代の人はその血のように赤く光って見える様子を見てローマ神話の戦いの神「マルス(Mars)」の名を付けて呼んできました。

近年では、火星には水が存在し生命体が存在していたのではないかなど言われ、火星を題材とした映画や本などの作品が数多く出されてきました。

火星探査は1960年代からアメリカとソビエト連邦(ロシア)で行われ、次々に探査機が送られ今では少しずつ火星の本当の姿が明らかになってきています。

また、最近では火星の有人探査やテラフォーミング(惑星地球化計画)後の火星移住計画も進められているといわれ、火星は常に注目されています。

これらの計画が進むと、火星に人類が住む日もそう遠くはないかもしれません。

火星とは

火星は地球のすぐ外側を公転している外惑星です。

火星は地球と似た構造をもった岩石型の惑星で、地表には酸化した鉄分(赤さび)を多く含む砂や岩石で覆われています。火星にはオリンポス山と呼ばれる太陽系で最も高い山やアスクレウス山やポバニス山などがあり、火星表面には玄武岩や安山岩などの火山岩がある事などから火山活動があったという事がわかります。また地表には川が流れた跡のような地形も数多く残されています。

火星の直径は地球の約半分ほどで、質量は1/10ほどしかないため、重力は地球の4割しかありません。地表には薄い大気がありますが重力が小さいので軽い気体は存在できず、主な成分は二酸化炭素と言われています。

火星は地球と同じように自転しています。自転する速度は24時間39分35.244秒と地球と一昼夜の長さがほとんど同じです。また、火星は自転軸が公転軸に対して25度傾いているので火星にも四季があります。四季によって火星の見え方も変りますので注目して見てみると良いでしょう。火星の見え方については「火星を望遠鏡で見る」を見てみてください。

| 太陽からの平均距離 | 2億2,794万km |

|---|---|

| 大きさ(赤道半径) | 3,396km |

| 質量 | 地球の0.1074倍 |

| 平均密度 | 3.93g/cm³ |

| 公転周期 | 1.88089年 |

| 自転周期 | 1.026日 |

| 衛星の数 | 2個(フォボス・ダイモス)・・・2017年11月現在 |

火星の大接近

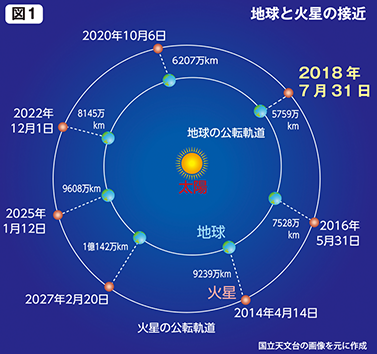

地球が太陽の周りを約365日で1周するのに対し、火星は太陽の周りを約687日で1周するため、地球と火星は780日毎(約2年2ヶ月毎)にならないと接近しないこととなります。 また太陽系の惑星は全ていびつな軌道をしているため、接近時いつも同じ距離で接近するわけでもありません。【図1】

火星が太陽に近い軌道にいる時に、地球との接近が起こると「大接近」となり、火星が太陽から一番離れた軌道にいるときに地球との接近が起こると「小接近」となります。 2018年7月31日は、太陽に近い軌道で接近するため、約15年ぶりに「大接近」となります。赤く大きく輝く火星を是非観測してみてください。

Point

図1を見てください。火星が地球に大接近する時は火星が太陽に近づく点(近日点)にあるときです。その時、地球はだいたい8月上旬くらいにあたります。なので、7月~9月の終わりに地球と火星の大接近がおこると必ず大接近となり、また反対に1~3月頃に接近がおこると小接近となってしまいます。

火星を見るには

火星を見る条件は、なんと言っても「見掛けの大きさ」が大きい事です。

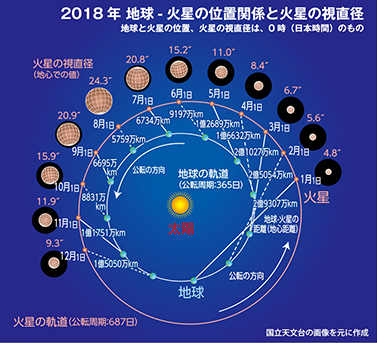

火星は最接近以外の時期は見掛けの大きさが3.5″くらいと非常に小さく、天体望遠鏡を使っても赤い丸い点くらいにしか見えません。しかし大接近となる7月31日は、地球と火星との距離が5759万kmとなり、見掛けの大きさは24.3″と通常より7倍大きく見えます。

大接近時はもちろん、前後1か月くらいは視直径20″以上で観測ができるので、今年の夏休みは火星観察には絶好のチャンスです。次に大接近になるのはさらに17年後ですのでこのチャンスを逃さないようにしてください。

但し、火星は最接近の頃でも視直径は月の視直径の約1/77と小さいので、肉眼では普段より明るく見える程度にしかわかりません。是非天体望遠鏡を使って観測してみてください。8.5cm以上の望遠鏡があれば火星表面の模様なども観測できるでしょう。できるだけ口径の大きな望遠鏡を選び観測してみてください。

火星を望遠鏡で見る

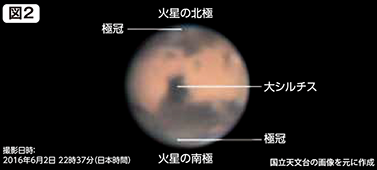

望遠鏡を使って観測してみると火星の表面には色の薄い部分と濃い部分があるのがわかるでしょう。これは岩石の成分の違いや地形の違いからそのように見えます。その中でも一番大きく黒っぽく見えるのが大シルチスです。

その他にも、北極と南極には「極冠」と呼ばれる白い部分があるのがわかるでしょう。これは主に二酸化炭素が凍ったものだと考えられていて、季節により大きくなったり小さくなったりします。極冠が見えている側は火星の冬の季節という事となります。夏の季節には凍っていた二酸化炭素が昇華(固体が液体にならずに気体になる事)して見えなくなります。

また、火星は約24時間40分で自転しているため、観測する日時によっても見える模様が違いますので、その変化の様子を楽しむのも良いでしょう。【図2】

通常 天体望遠鏡で天体観測すると、地球の大気の揺らぎのせいで見づらいことがあります。なるべく大気の揺らぎが少ない日を選び観測してみてください。また何度も挑戦してみていると、目が慣れてきて火星表面の模様が見やすくなりますので、是非根気よく観測をし続けてみてください。

火星はどこに見える?

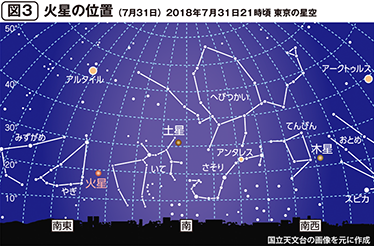

7月31日の大接近時には火星はやぎ座あたりに見ることができます。東京では、18時51分に東の空に昇り、翌朝4時18分に沈むまで ほぼ一晩中観測できるでしょう。

31日の21時ごろの図です。南東の低い空にあるのがわかります。【図3】

この時の木星の明るさは-2.2等で火星は-2.8等の明るさで見ることができます。この時間、月はまだ昇ってきていないので夜空の中で一番輝いている星が火星という事になります。

火星は、大接近の7月31日以降、見える位置が大きく変わります。火星の見える位置については、次の「火星の動き」をご覧いただき確認してください。

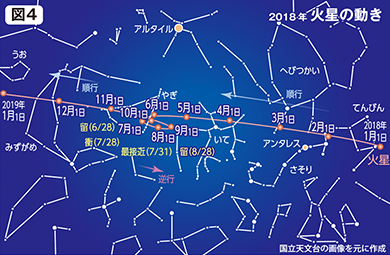

火星の動き

惑星は、太陽の周りを公転しているため星座の中で位置を変えていきます。

今年の火星は明るさを増しながら、てんびん座からさそり座を通り、へびつかい座、いて座、やぎ座へ順行(惑星が他の惑星と同じ西から東へ運動している状態)して行き、6月28日やぎ座で留(順行から逆行へ入れ替わる瞬間)となります。その後逆行(惑星が他の惑星と逆の方向東から西へ動いている状態)となり7月31日の大接近時にはやぎ座の中で火星を観測できるでしょう。【図4】

1月頃は見かけの大きさが4.8″位で明るさは1.5等とまだ暗いですが、大接近時(7月31日)は見かけの大きさが24.3″、明るさ-2.8等と見かけの大きさは約5倍、明るさも約39倍となります。

順行から留(6月28日)、逆行してから留(8月28日)の間に、地球が火星を追い越して行く頃です。この頃が地球と火星の距離が近くなり火星観測の絶好期となります。再び順行になる8月末頃から地球と火星の距離はどんどん離れ見かけの大きさも小さく、光度も暗くなっていきます。この後、火星は天空上を西へと大きく動き回ります。

そのようなことから、火星観測は6月末頃~8月末くらいにするのがおすすめです。できるだけ口径の大きな望遠鏡で倍率を上げて(100倍以上)で見てみると面白いでしょう。

おすすめ天体観察製品セレクション

火星観察におすすめ

天体観察におすすめ

スカイエクスプローラー

SE-GT102M

マクストフカセグレン式を採用していますので、焦点距離が長く倍率を上げて観測が可能です。追尾機能もついていますので、ご家族で観測できるでしょう。

月や木星の観察におすすめ