宙(そら)を見よう!2025年4月〜6月までの主な天文現象

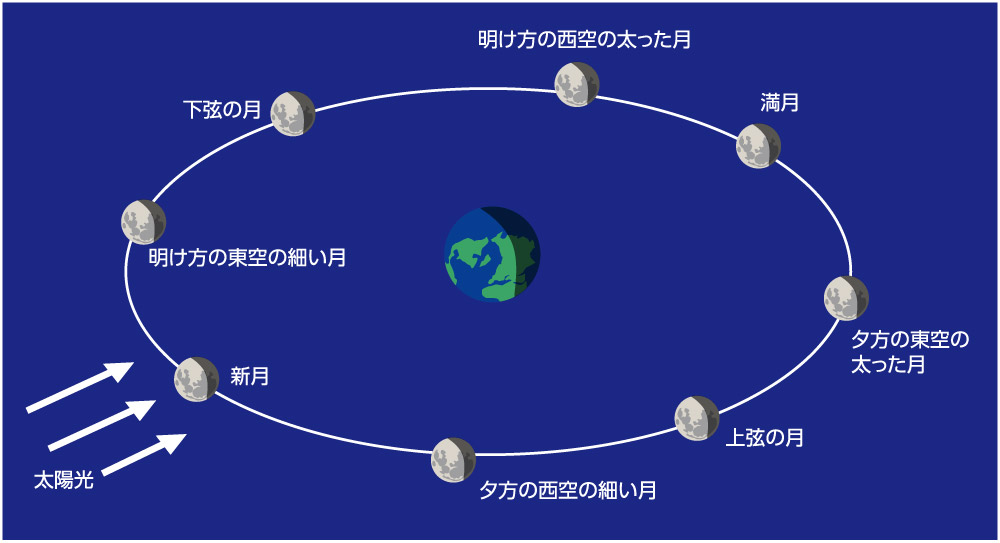

月とは地球から一番近いところにある天体で、地球の周りをまわる衛星です。

月は27日7時間43分11.58秒かけて地球の周りを公転し、また公転周期と同じ27日7時間43分11.58秒かけて自転しています。そのため地球から見た月はいつも同じ面を向けて見えています。

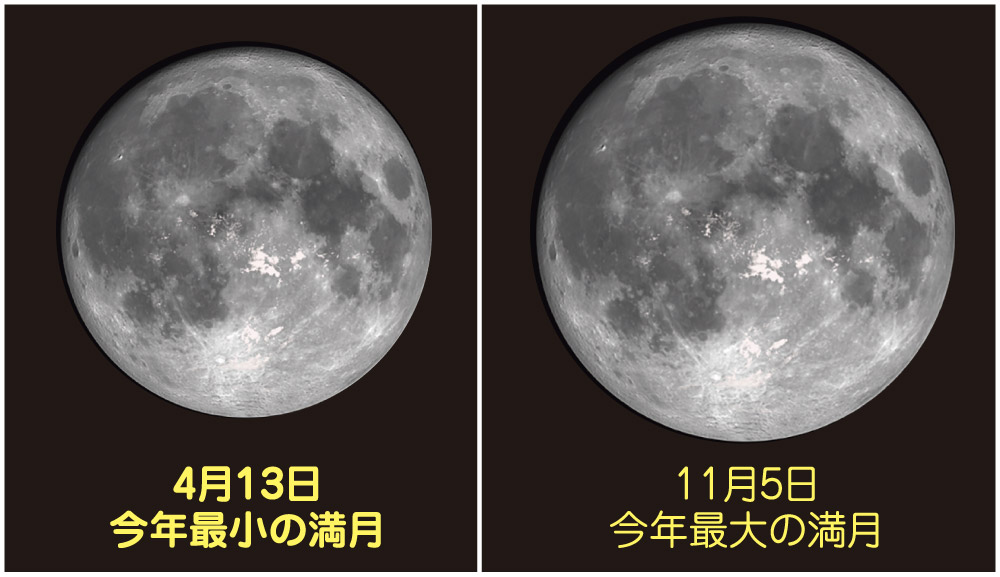

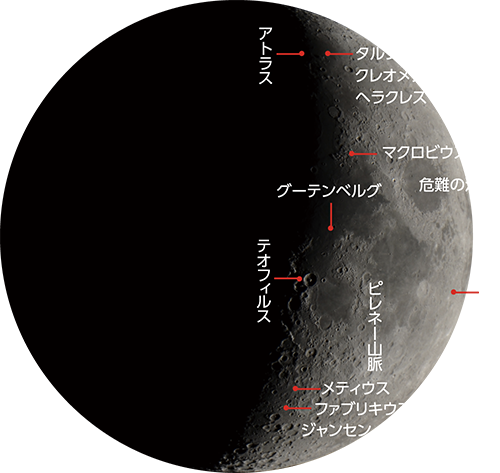

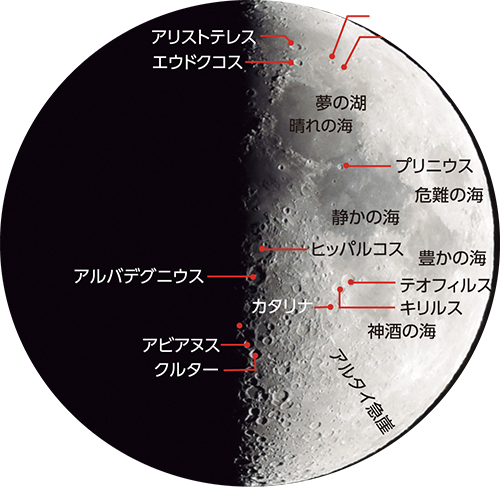

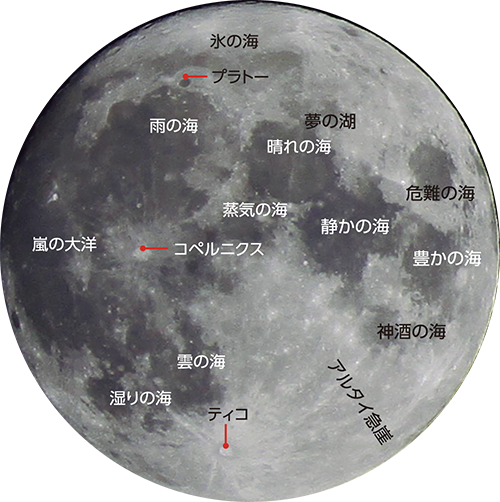

月の表面には大きく分けて「海」と呼ばれる黒っぽく平らな部分と「陸」と呼ばれる白っぽく山や谷の部分があります。また隕石との衝突によってできた「クレーター」と呼ばれるくぼ地が多く見られます。月は太陽の光を反射して輝いて見えるのですが、月は公転をしているため地球から月を見ると月の形が満ちたり欠けたりしてみえます。月の欠け際は月面での日の出・日の入りにあたる場所なので、太陽光が水平線方向からあたり影が長くなり月面が立体的に見えます。月齢により見やすい箇所が変わりますので、日々月を観測してみるのも面白いでしょう。月の満ち欠けは「月齢」という用語で表します。月齢とは新月を「月齢0」として、新月から数えて何日目の月かを表しています。

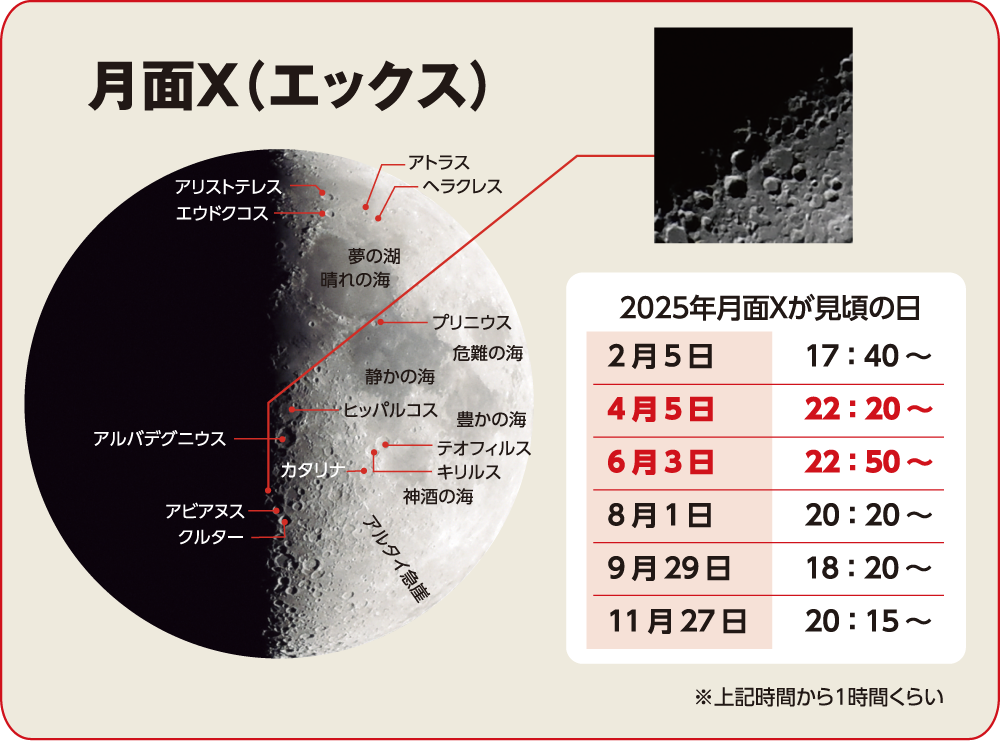

月面Xが見られる

月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

月は明るい天体なので都会でもよく見えます。肉眼で見ることもできますが、月面を観察するには双眼鏡や望遠鏡を使って観察してみてください。

夕方まだ薄明るい西の空に見え、やがて西に沈みます。

夕方に南の空に見え、真夜中に沈みます。中央のクレーター群が見やすい時期です。

夕方東の空から出て、真夜中に最も高くなり、朝方西の空に沈みます。満月は太陽の光がほぼ正面から当たっているためクレーターの凸凹は見づらい時期です。

真夜中に東の空に昇り、朝方南の空に見え、昼ごろ西の空に沈みます。上弦と逆の形になり、中央のクレーター群が見やすい時期です。

太陽と同じ方向にあり、太陽の光が地球側の月面に当たらないため観ることができません。

2025年4月〜6月の主な天文現象

-

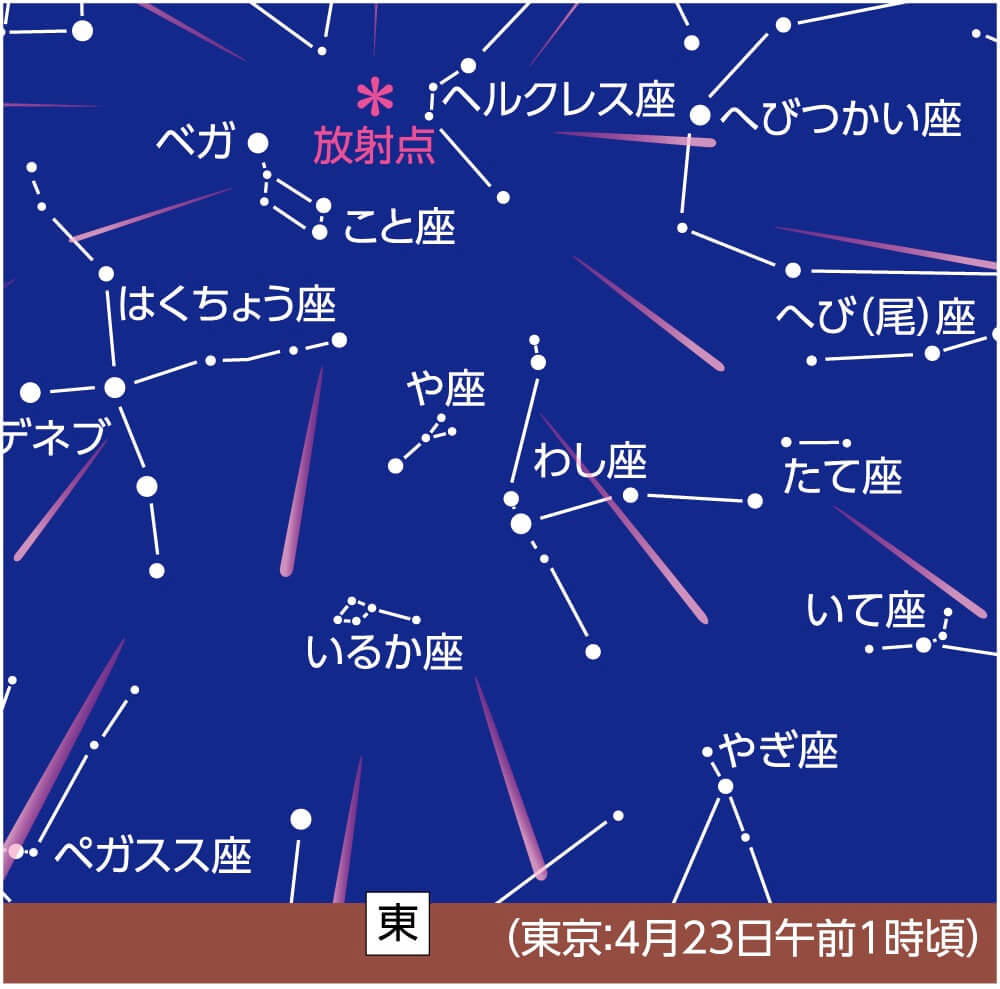

4月22日こと座流星群が極大

-

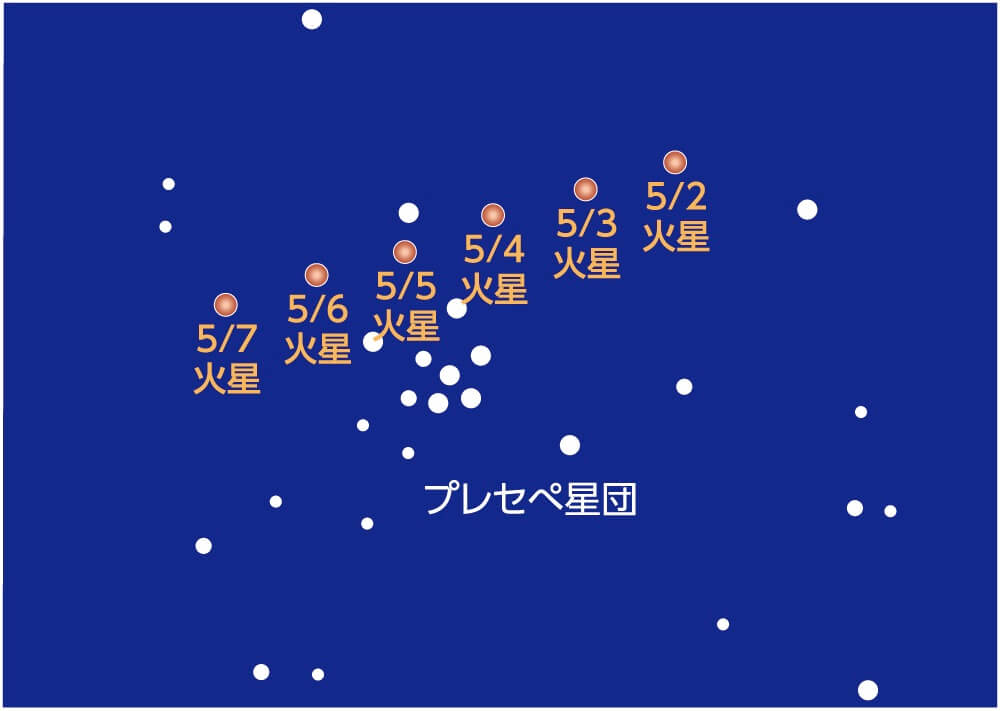

5月2日~7日プレセペ星団に火星が侵入

-

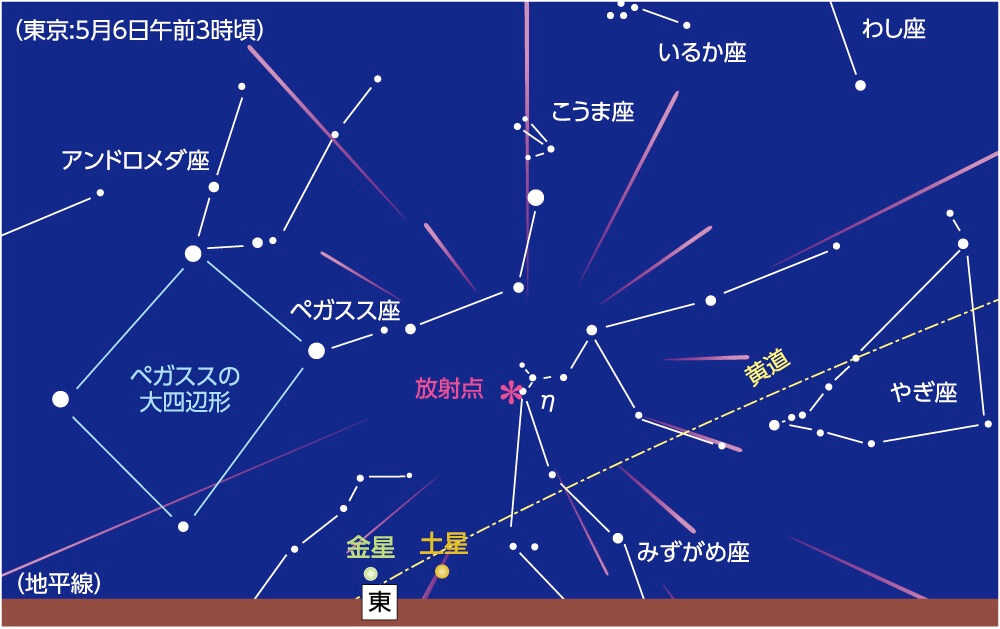

5月5日~6日みずがめ座η(イータ) 流星群極大

-

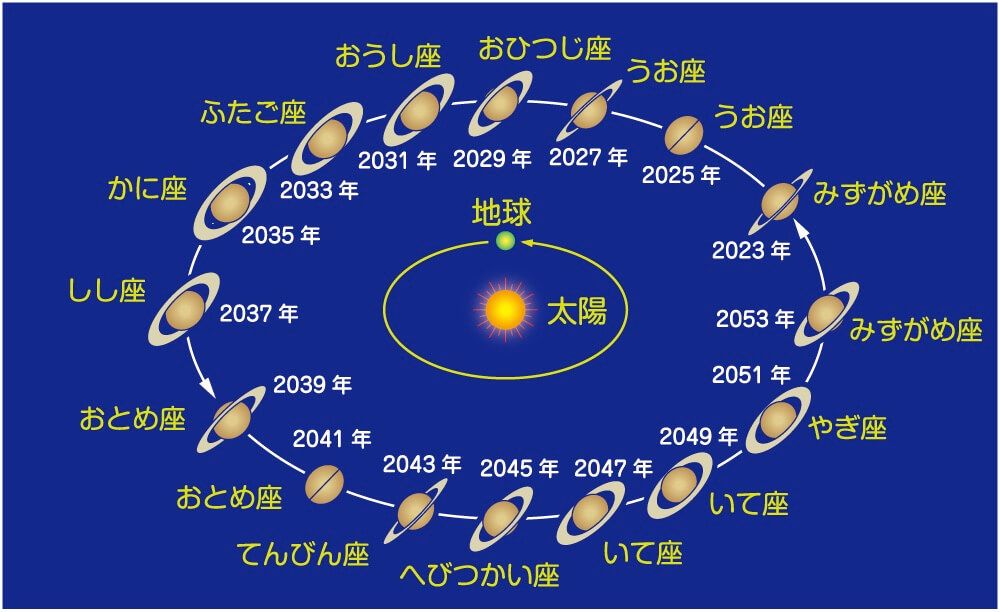

5月7日土星の環が消失する

天体観測にオススメの製品

スカイウォーカー

スカイウォーカー

初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。

組み立ては工具いらずで、ネジ1本で完了。 鏡筒は直感的な操作が可能なフリーストップ式。

パソコンソフト プラネタリウム 星空散歩ライトII

ご好評いただいていた「星空散歩ライト」がWindows10に対応になり、「星空散歩II」となりました。パソコンで簡単に星空を再現できます。