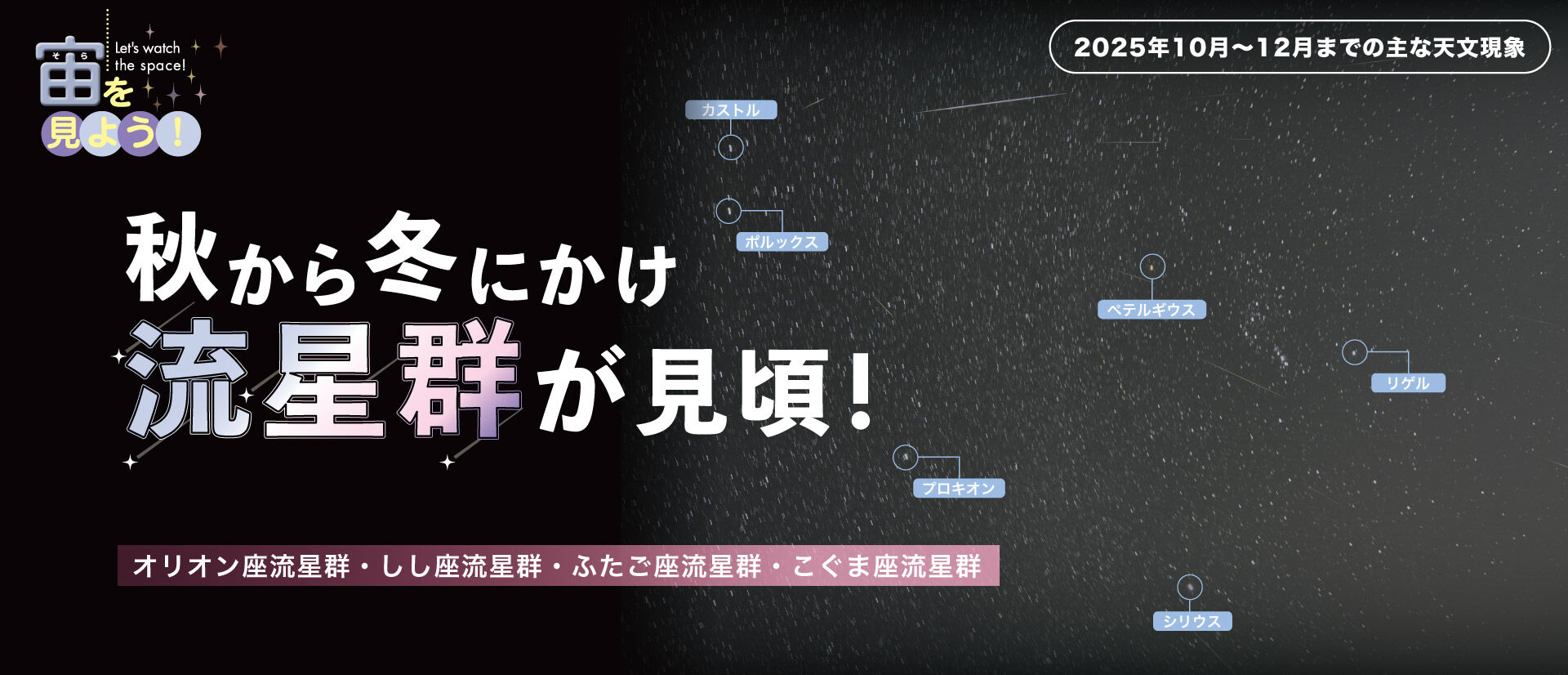

宙(そら)を見よう!2025年10月〜12月までの主な天文現象

秋冬の暗い夜空で流れ星を鑑賞しよう!

秋から冬にかけて、たくさんの流星群が月明かりの影響を受けずに観測することができます。

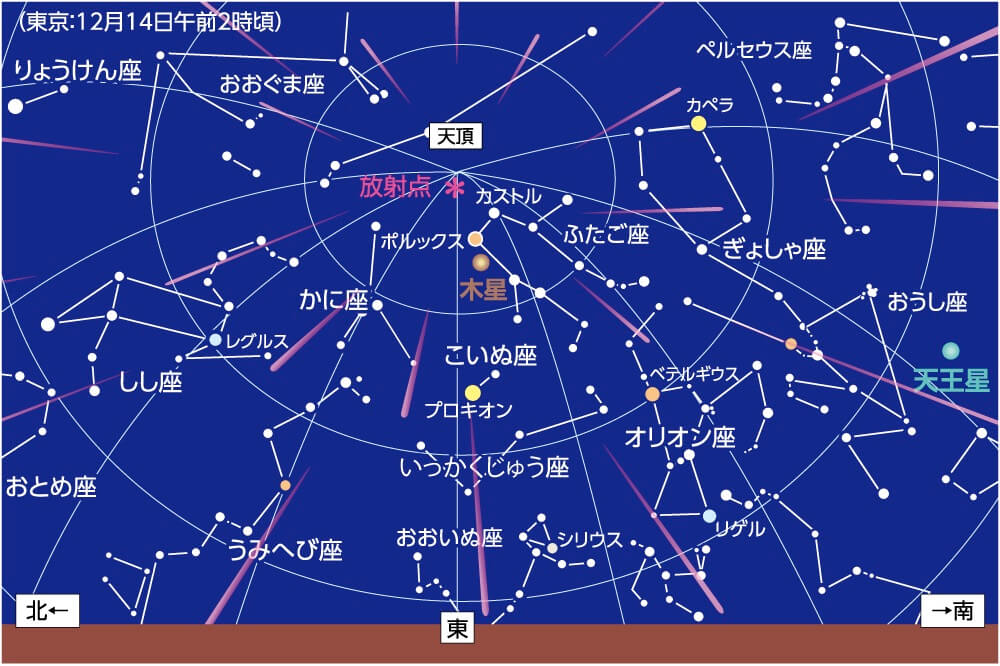

特に12月のふたご座流星群は、1年のうちで一番出現数が多く夜半頃には放射点が天頂付近にくるため最高の条件で楽しめます。

- 流れ星ってなに?

- 空の暗いところに行って、ぼーっと星を眺めていると、時折すうっと星が流れていくのを見たことはありませんか?突然現れる流れ星っていったい何なのでしょう。流れ星とは、宇宙空間に漂っている塵や氷のかけらが地球の引力に引き寄せられ大気との摩擦によって光って見える現象です。ほとんどの流れ星は、せいぜい大きくて角砂糖くらいの大きさしかありません。角砂糖くらいの大きさのものが大気との摩擦によって光った時はかなり明るくなります。

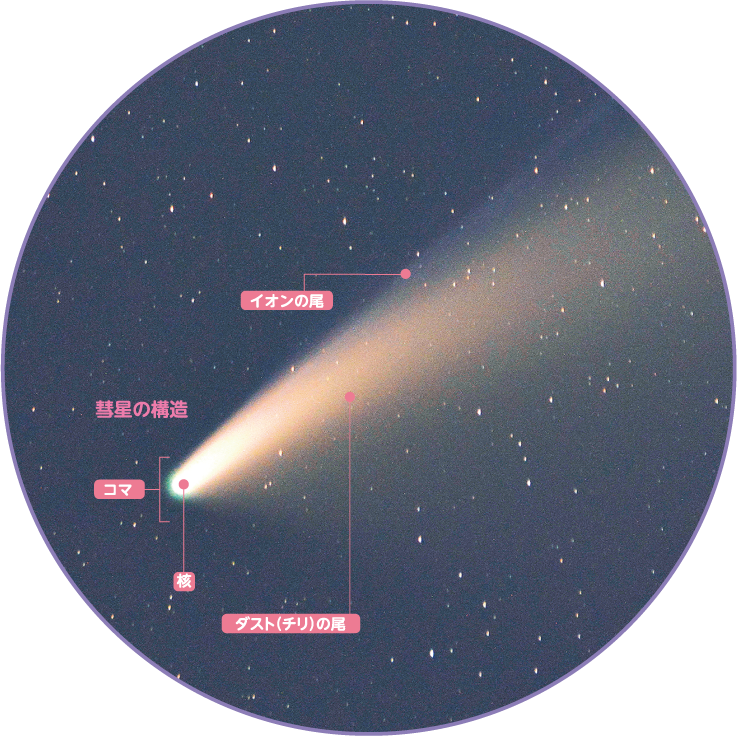

- 流れ星は彗星のかけら

- 何年かに一度、大きな彗星が近づくと話題になりますが、実は流れ星のもとは彗星と言われています。彗星は、太陽の近くに来ると、太陽と反対の方向に尾が出ます。彗星の尾はイオンの尾とダストの尾に分かれます。その彗星から放出したダストは彗星の軌道の近くにばらまかれるのですが、その軌道に地球が差し掛かると、地球の引力に引かれて地上へと落ちてきます。これが流れ星となって見えるのです。

- 流星群を見るときにどこを見ればいいの?

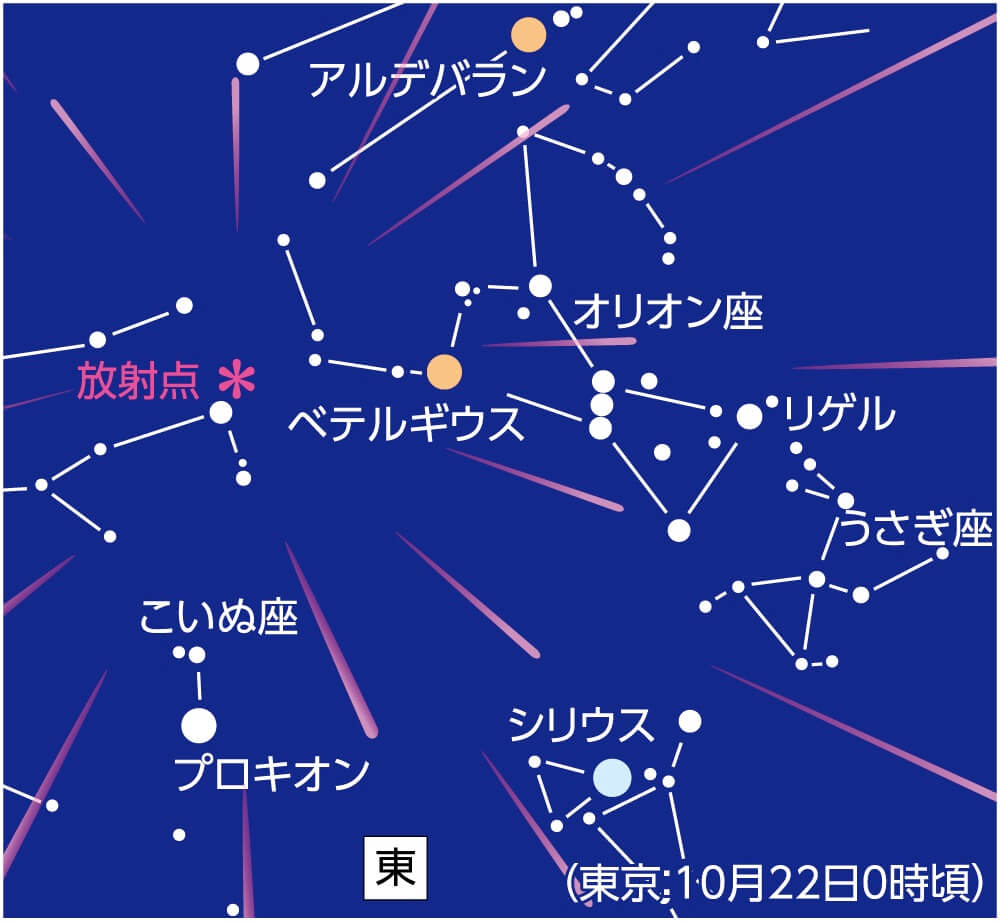

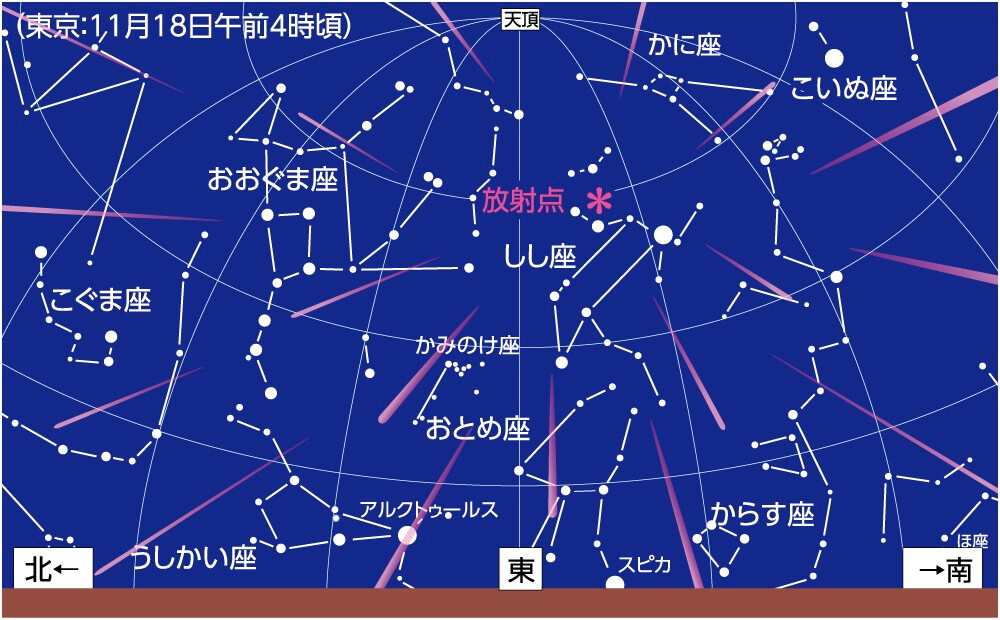

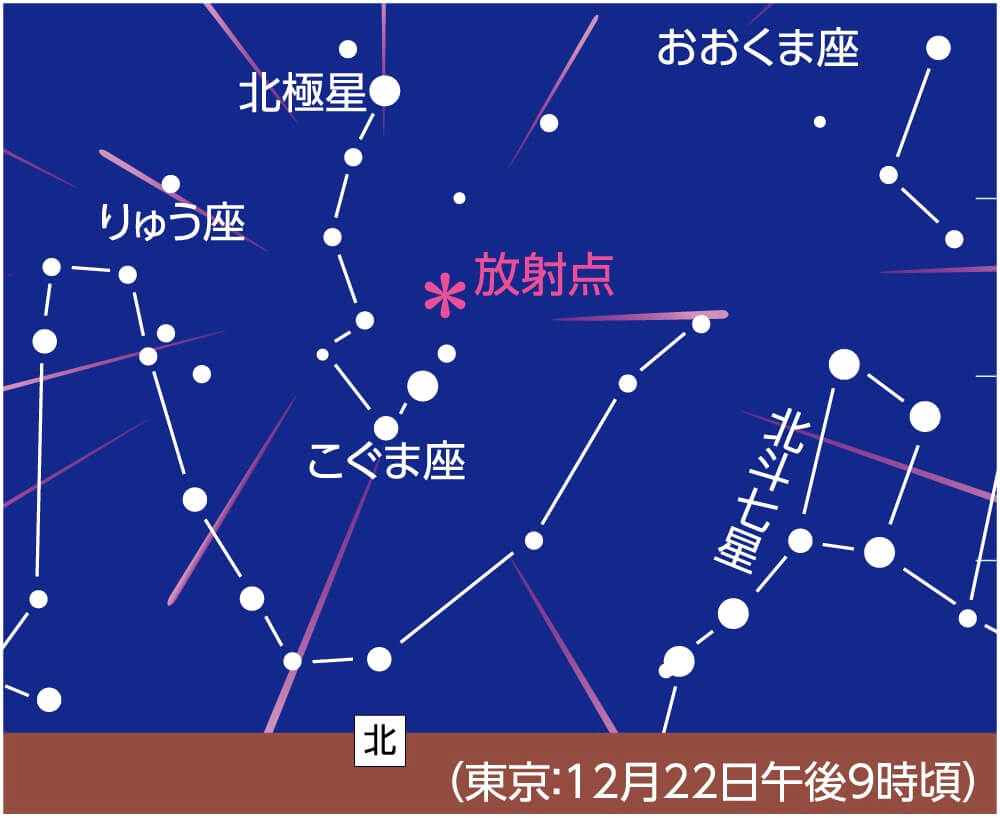

- 「○○座流星群」と流星群には星座の名前が付けられていますが、流星はその星座に出現するわけではありません。 流れ星を逆にたどっていくとだいたい空の一点にたどり着き、あたかもそこを中心に出現しているかの如く見えます。その中心の点を放射点と言いその放射点のある星座が流星群の名前となっています。しかし、放射点の星座を見るのではなく遠くを見ることをお勧めします。放射点に近ければ短い流れ星が、遠ければ長い流れ星を多く見ることができるからです。ただし、どんなに極大時の出現数の多い流星群でも放射点が地面の下にある時は流れ星を見ることはできません。流れ星を観測する時は、地面に寝転んでみるのが一番見やすいスタイルですが、安全面には注意して観測してください。

- 秋から冬にかけて流星群が見ごろ!

- 10月はオリオン座流星群、11月はしし座流星群、12月はふたご座流星群、こぐま座流星群と流星群が目白押し。流れ星は月明かりに影響されるので月があると見えづらくなりますが、これらの流星群は今年は極大付近に月が無いため、月明かりの影響を受けることなく、暗い夜空の中で流れ星を楽しむことができます。

2025年10月〜12月までの主な天文現象

-

10月6日中秋の名月

-

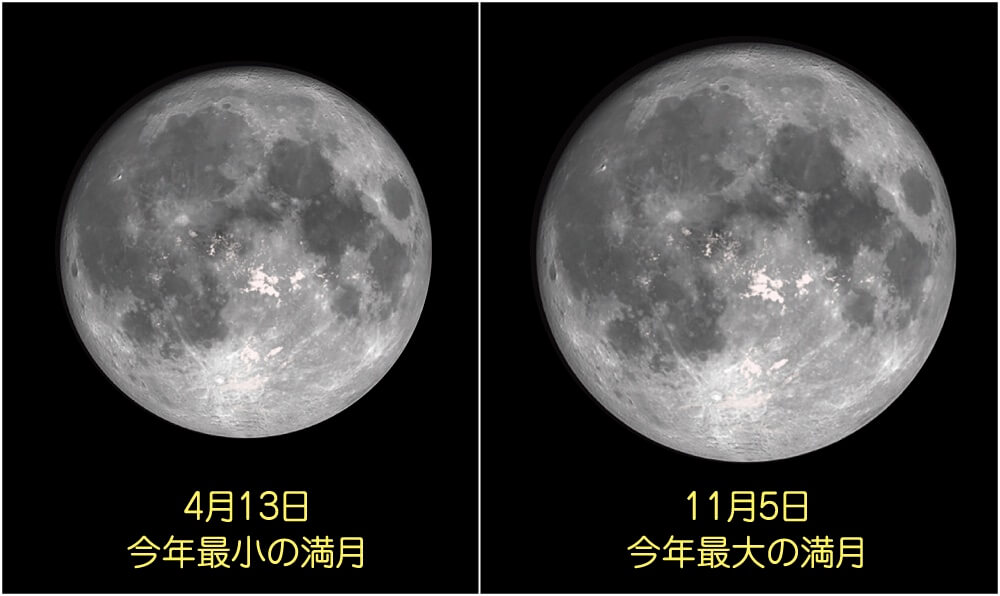

11月5日スーパームーン

-

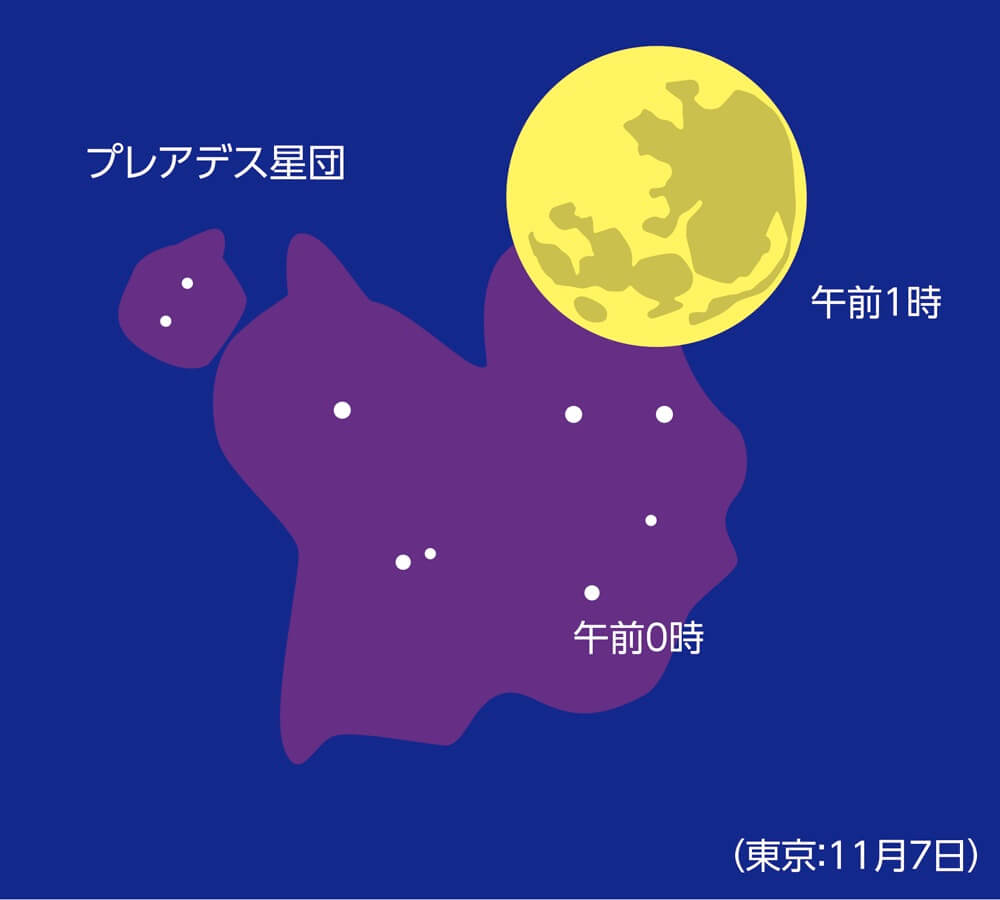

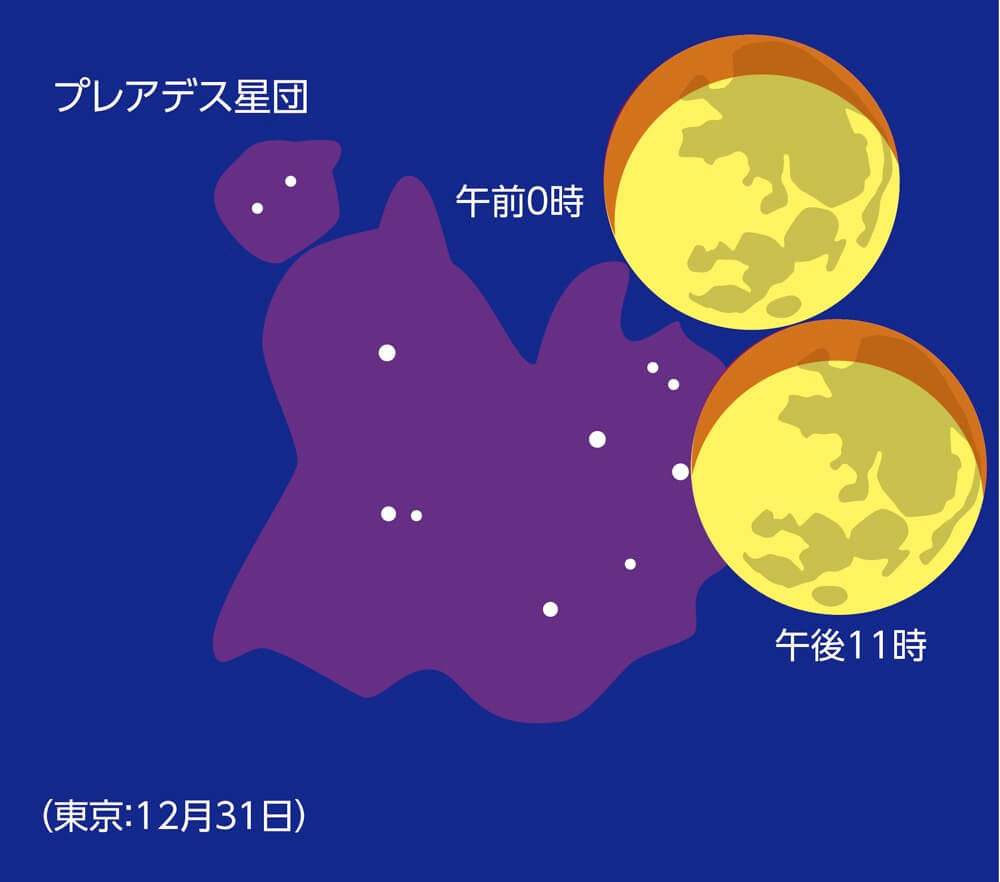

11月6日〜7日プレアデス星団の食が見られる

-

11月21日天王星が衝

-

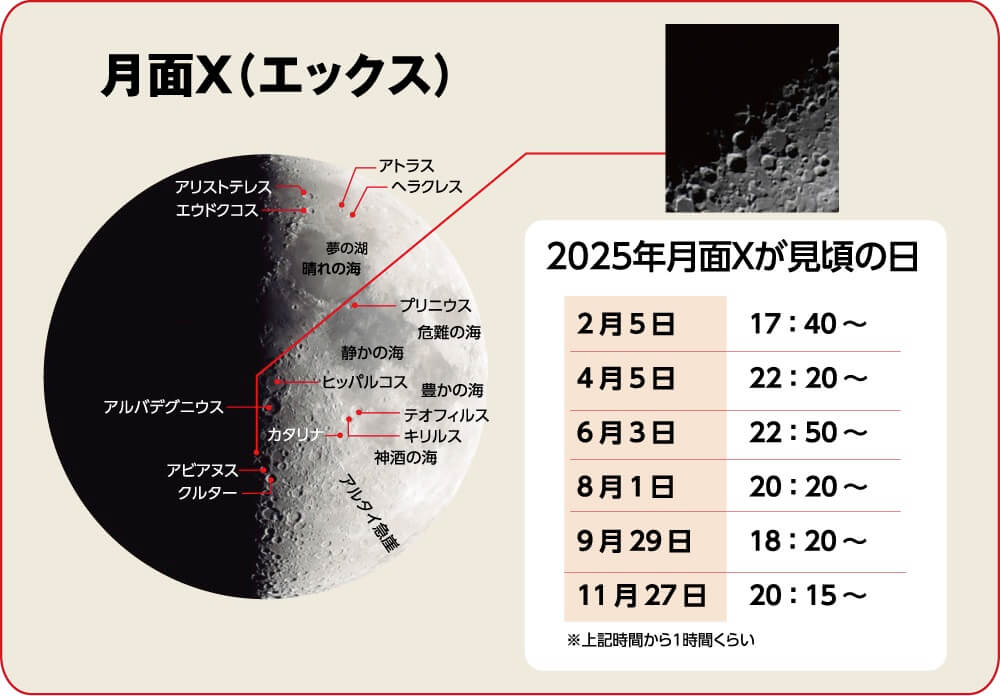

11月27日月面Xが見られる

-

12月31日プレアデス星団の食が見られる

天体観測にオススメの製品

スカイウォーカー

スカイウォーカー

初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。

組み立ては工具いらずで、ネジ1本で完了。 鏡筒は直感的な操作が可能なフリーストップ式。

パソコンソフト プラネタリウム 星空散歩ライトII

ご好評いただいていた「星空散歩ライト」がWindows10に対応になり、「星空散歩II」となりました。パソコンで簡単に星空を再現できます。

製品情報はこちら