今年は3月と5月に土星の環が消失する天文現象が16年ぶりに観測されます。また3年ぶりに皆既月食も観測できるでしょう。流星群も、3大流星群をはじめ、出現数の多い群が月明かりの影響も少なく好条件で観測できるでしょう。双眼鏡や天体望遠鏡で天体観測を楽しみましょう!

2025年1月の主な天文現象

-

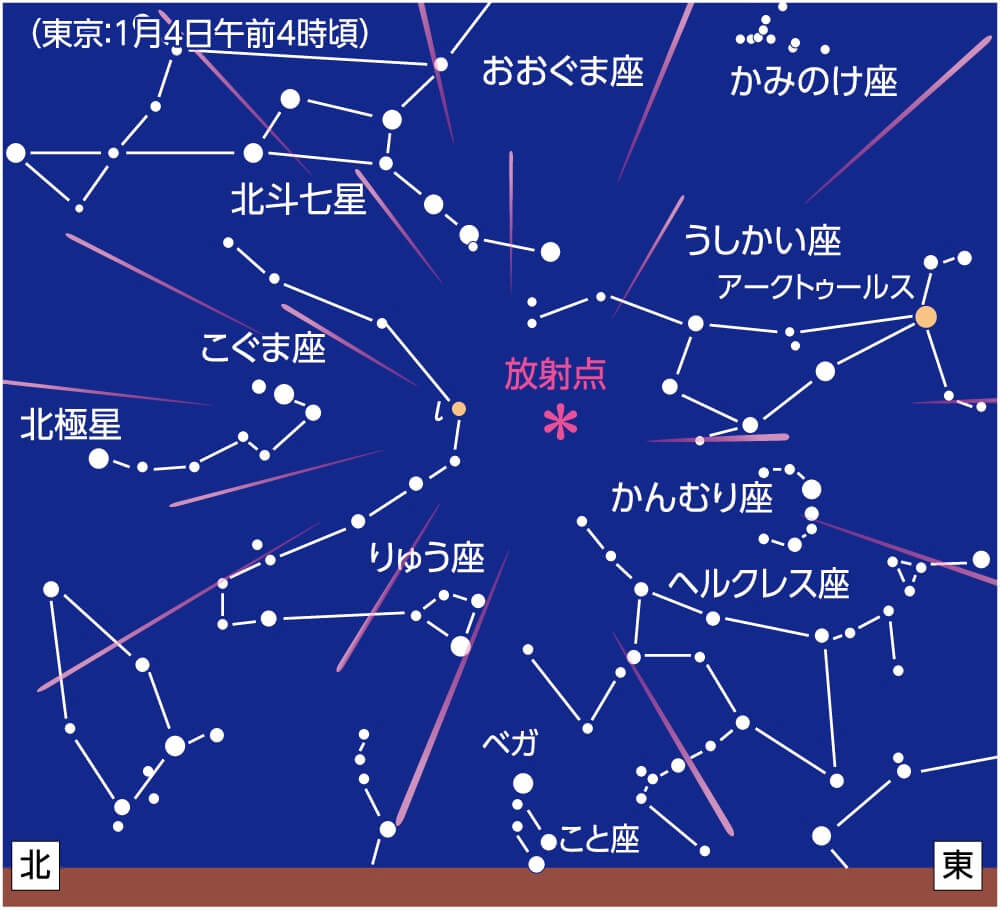

1月4日しぶんぎ座流星群極大

3大流星群の1つで、今年の極大は4日0時頃と予想されます。月齢が4と早めに月が沈みますので、明け方まで暗夜で観測ができるでしょう。

-

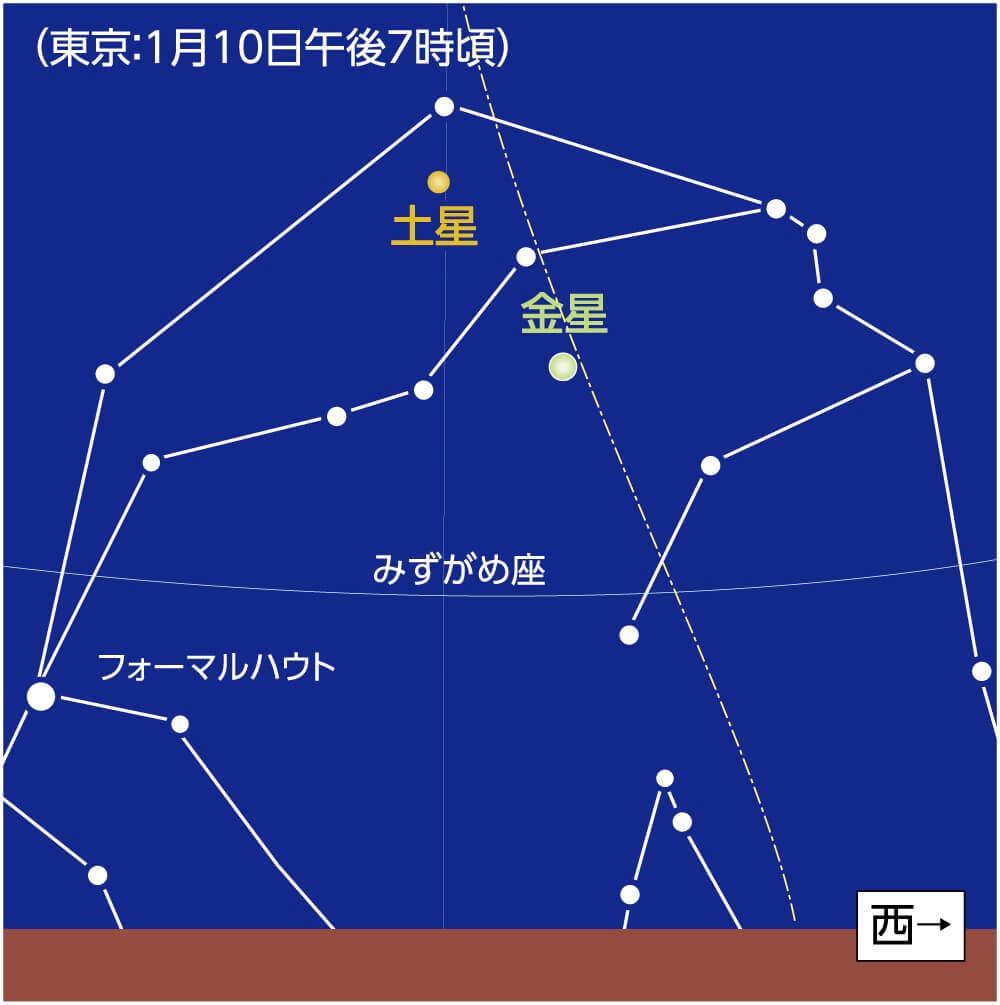

1月10日金星が東方最大離角

夕方の一番星として輝いている金星が、みずかめ座で太陽から最も東に離れ(約47°10′)東方最大離角となります。このころの金星は天体望遠鏡で見ると半月状になっているのがわかります。2月15日の最大光度に向けてどんどん大きく細くなっていく様子が天体望遠鏡で楽しむことができます。

-

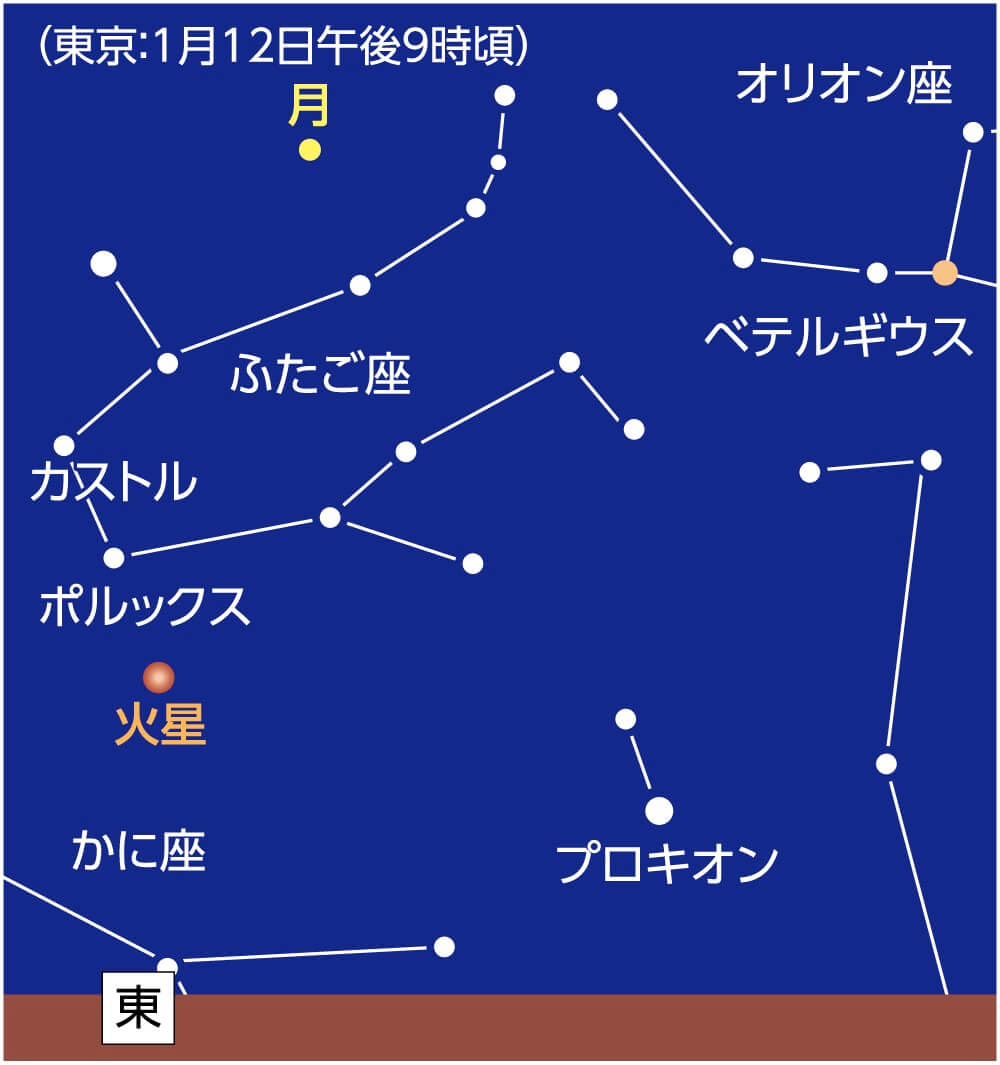

1月12日/1月16日火星が地球に最接近 / 火星が衝

火星が2年2か月ぶりに地球に接近します。(視直径:17.2′ 明るさ:-1.8等)今回は前回ほど接近しない中接近(8145.2万km)となります。前回より地平高度も高くなりシーイングの影響が減り見やすくなると思われます。口径10cm以上の望遠鏡でシーイングの良い日に観測するのが良いでしょう。また、16日には衝の位置に来ますので、一晩中見ることができます。

-

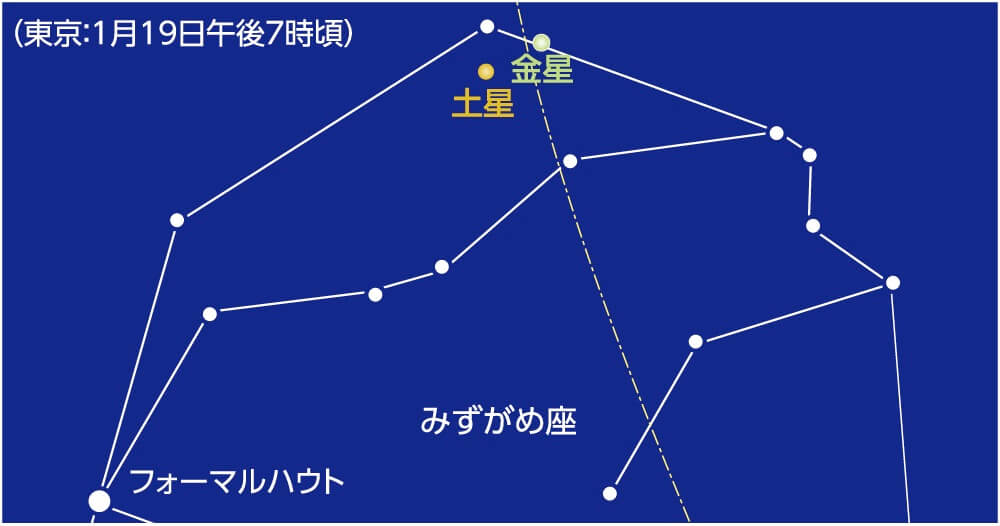

1月19日金星と土星が接近

19日の午前10時頃 金星と土星が2.2°まで接近します。日本では日没後の西の空、みずがめ座で金星と土 星が並んで輝いているところが見られます。

1月の天体観測にオススメの製品

2025年2月の主な天文現象

-

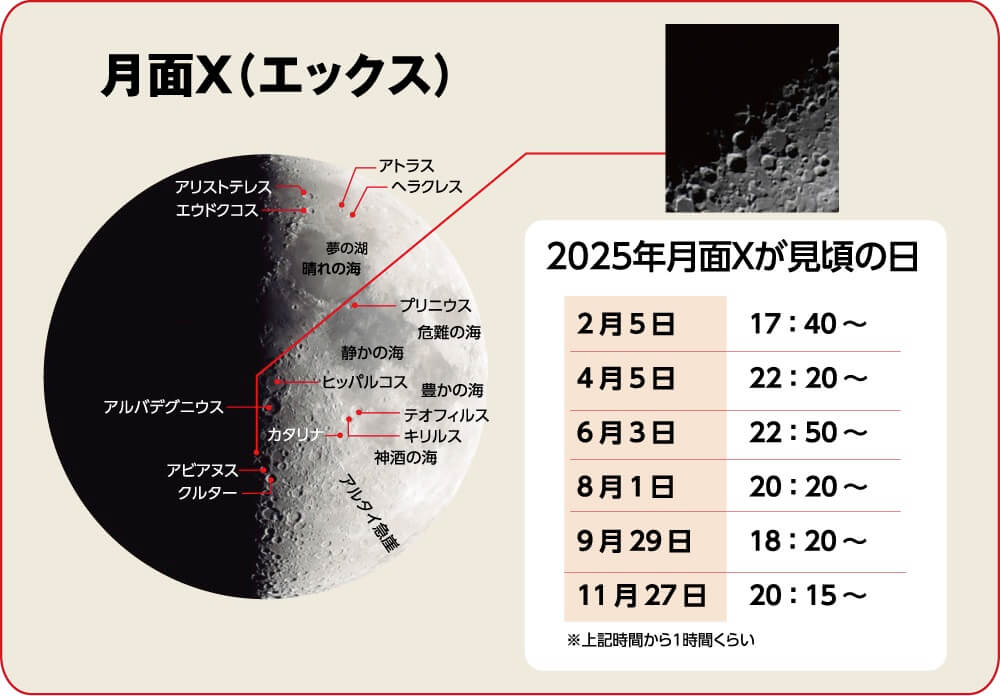

2月5日月面Xが見られる

5日17:40から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

-

2月15日金星が最大光度

1月10日に東方最大離角となった金星が、2月15日最大光度となります。最大光度時の金星は-4.8等となります。

2月の天体観測にオススメの製品

2025年3月の主な天文現象

-

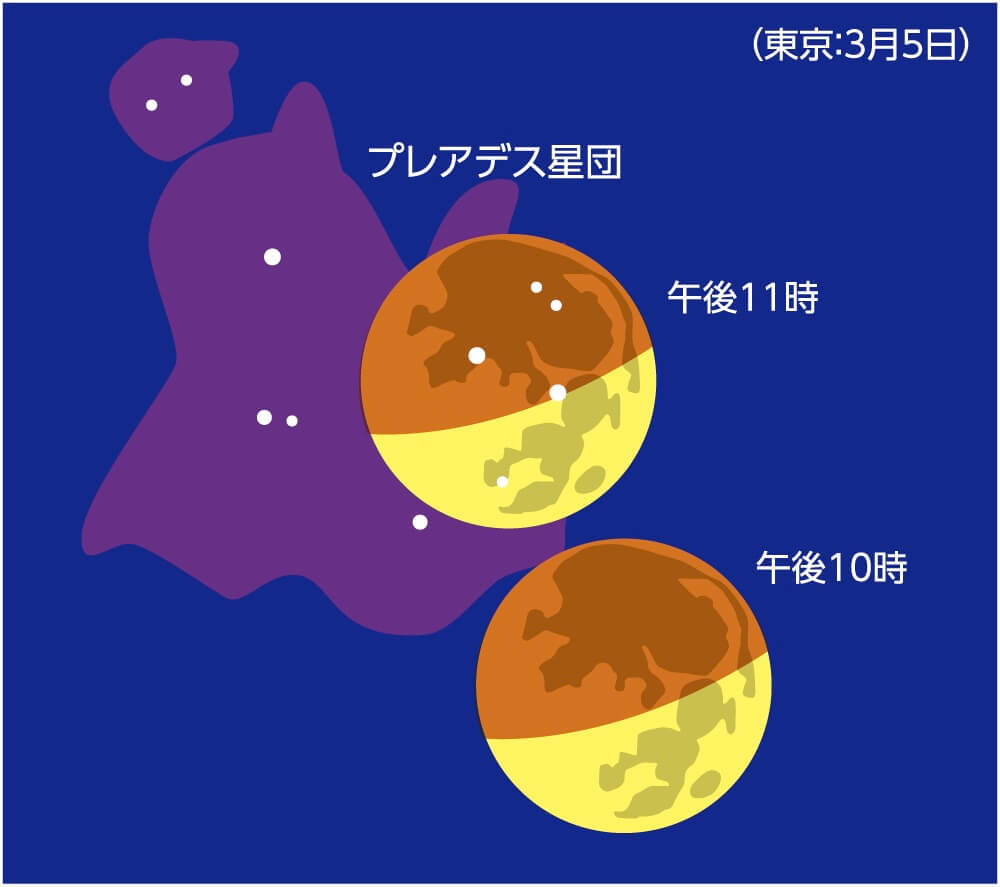

3月5日プレアデス星団の食が見られる

今年は月にプレアデス星団が隠されるプレアデス星団の食が4回観測できるでしょう。プレアデス星団は月の通り道の近くにあるため、このような現象がたびたび起こります。2028年まで少しずつ移動しながらプレアデス星団の中を通っていく現象が起こります。

-

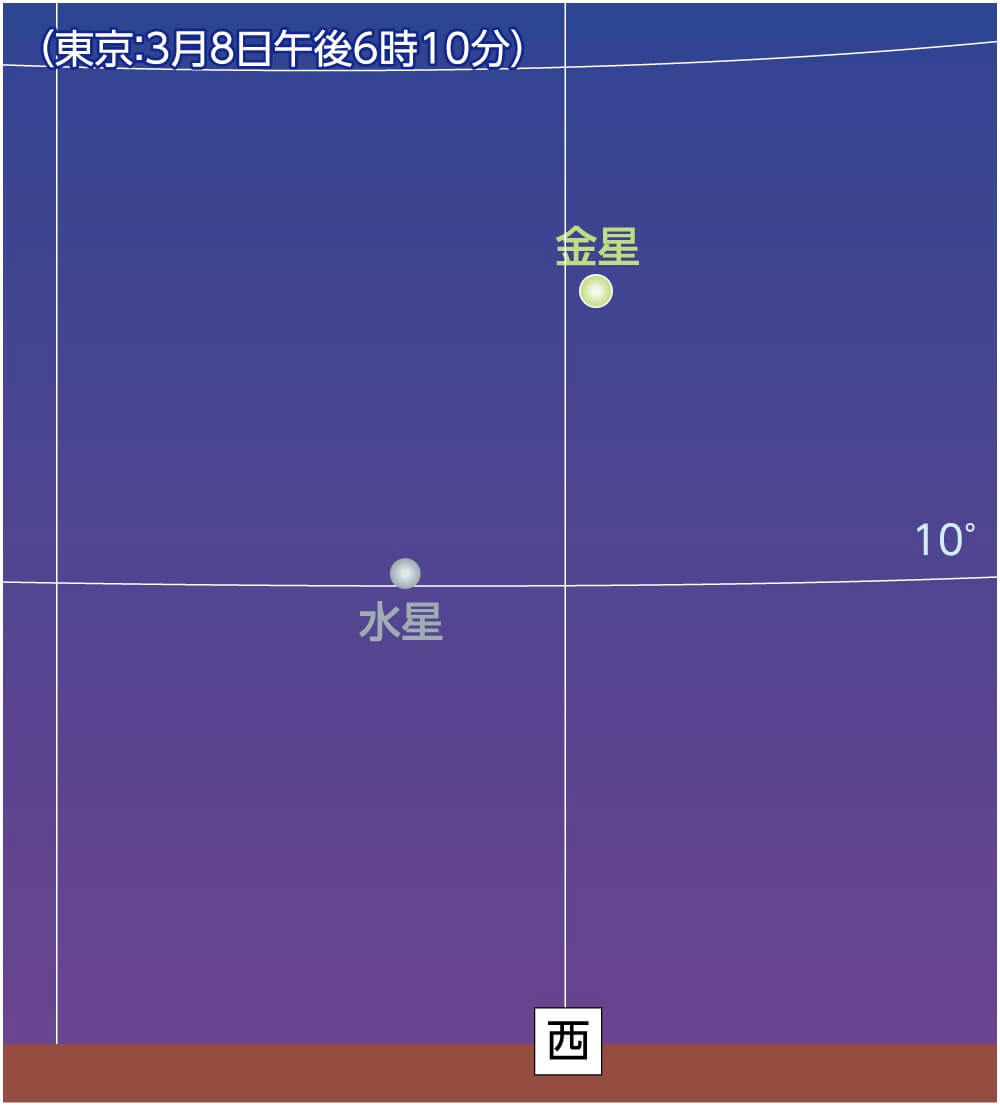

3月8日水星が東方最大離角

8日水星が太陽の東側へ18°15′離れて東方最大離角となります。夕方、西の低空ですが(日没時高度:約18°)見つけやすいでしょう。双眼鏡や望遠鏡を使って見ると、欠けた姿も見られるでしょう。

-

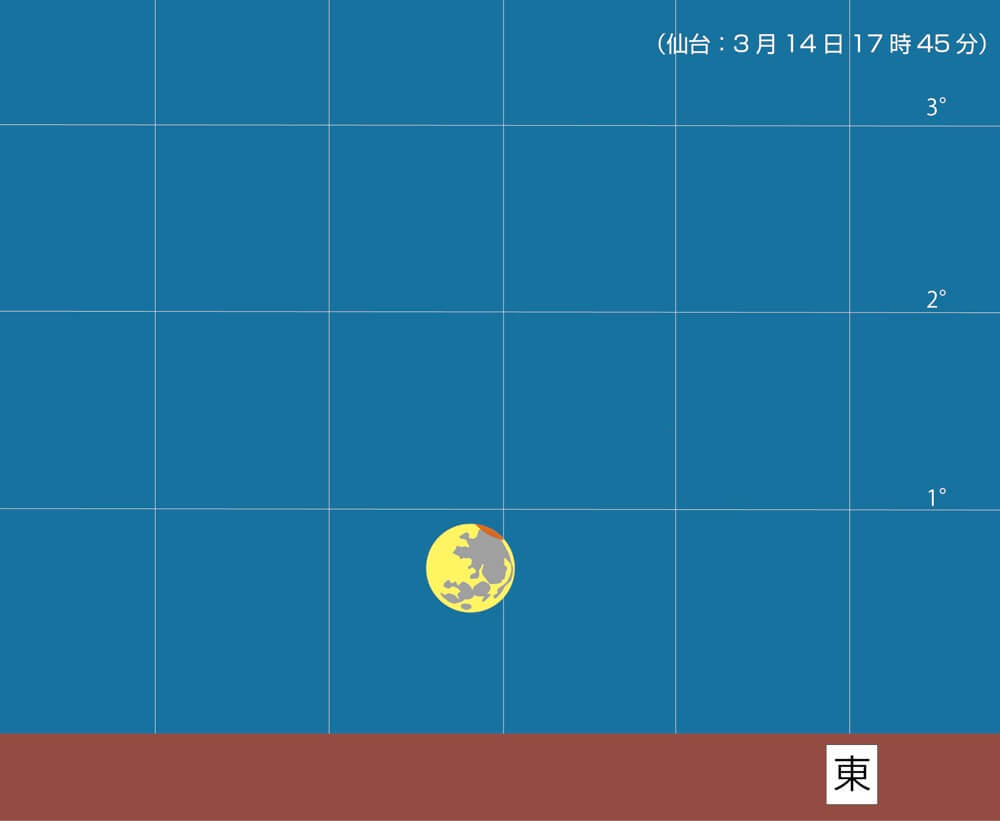

3月14日北海道、東北の一部で月出帯食がみられる

この月食は南北アメリカ大陸では皆既月食となりますが、日本では北海道と東北地方の一部で微小な部分月食がほんのわずかな時間見られます。

-

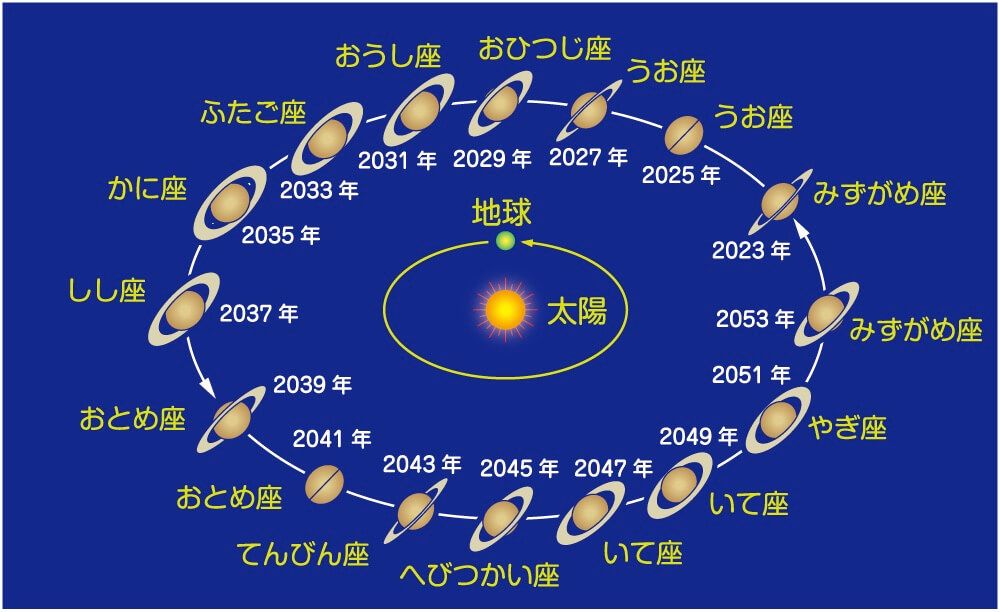

3月24日土星の環が消失する

3月24日は、地球から見ると土星の環を真横から見る位置となり16年ぶりに土星の環の消失現象が起こります。ただし、土星は合(3月13日)の時期に近く太陽の方向にあるため観察条件は良くありません。この日以降5月7日までの間も、土星の環を太陽光が当たっていない裏側から見る事となり環を見ることは難しいでしょう。

3月の天体観測にオススメの製品

2025年4月の主な天文現象

-

4月5日月面Xが見られる

5日22:20から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

-

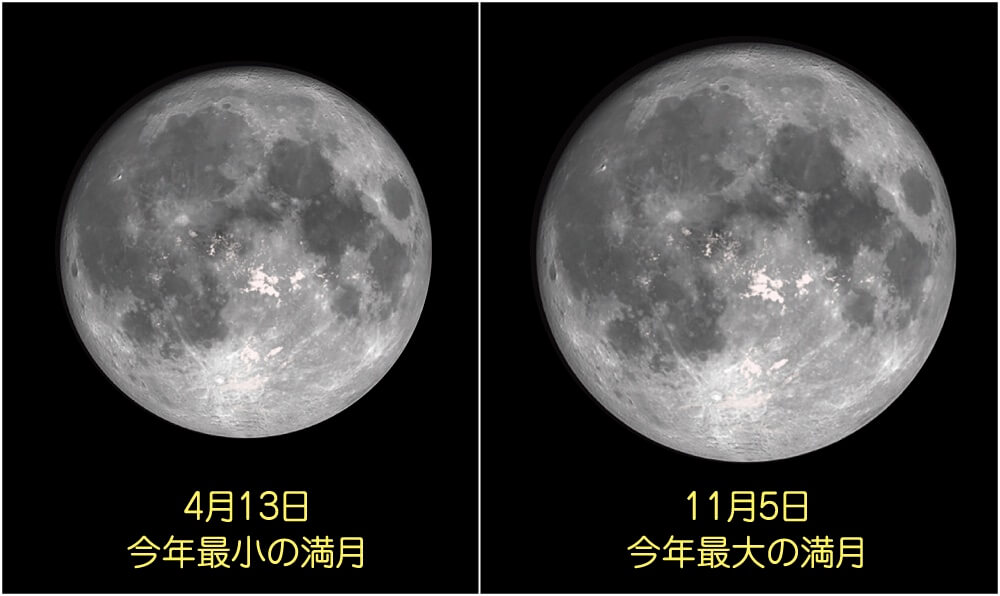

4月13日ミニマムーン

4月13日の満月は視直径29.4′(距離40.615万㎞)で、2025年で最も小さな満月となります。(最遠時:4月13日9時22分)

対照的に11月5日の満月は視直径33.5′(距離35.698万㎞)で、2025年で最も大きく見える満月となります。(最近時:11月15日22時19分)

スーパームーン、ミニマムーンとは天文用語ではなく、占星術等でスーパームーンはその年最も大きく見える満月、ミニマムーンはその年の最も小さな満月を指すようです。

-

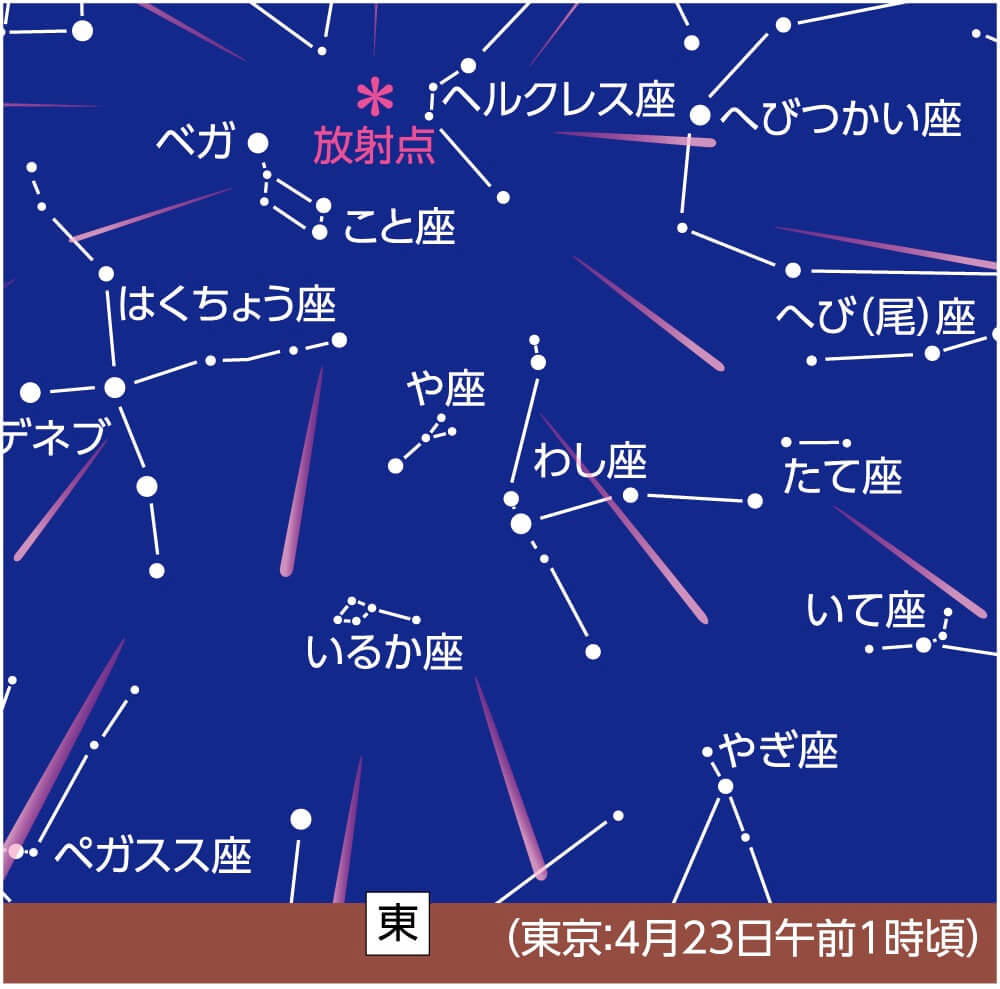

4月22日こと座流星群が極大

22日20時頃こと座の一等星ベガデの近くに放射点のある「4月こと座

流星群」が極大となります。夜半過ぎまで月が出てきませんので、月が出るまでは暗夜で観測できます。

4月の天体観測にオススメの製品

2025年5月の主な天文現象

-

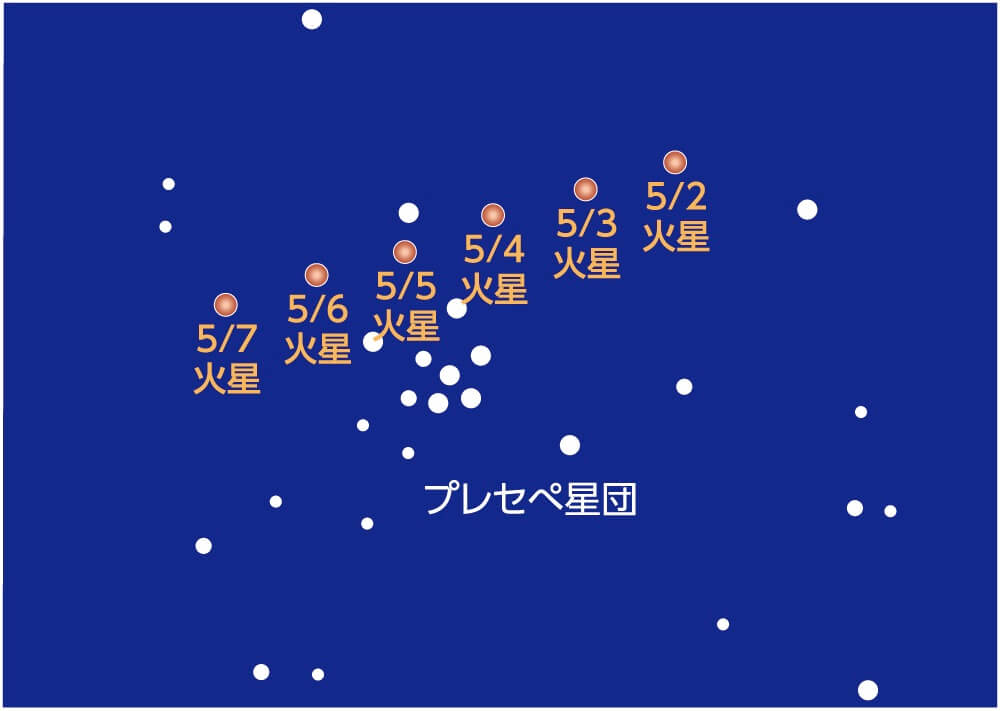

5月2日~7日プレセペ星団に火星が侵入

2日頃から7日頃にかけてプレセペ星団の中を火星が横切ります。プレセペ星団の中を火星が5日間かけて移動する姿が観測できます。

-

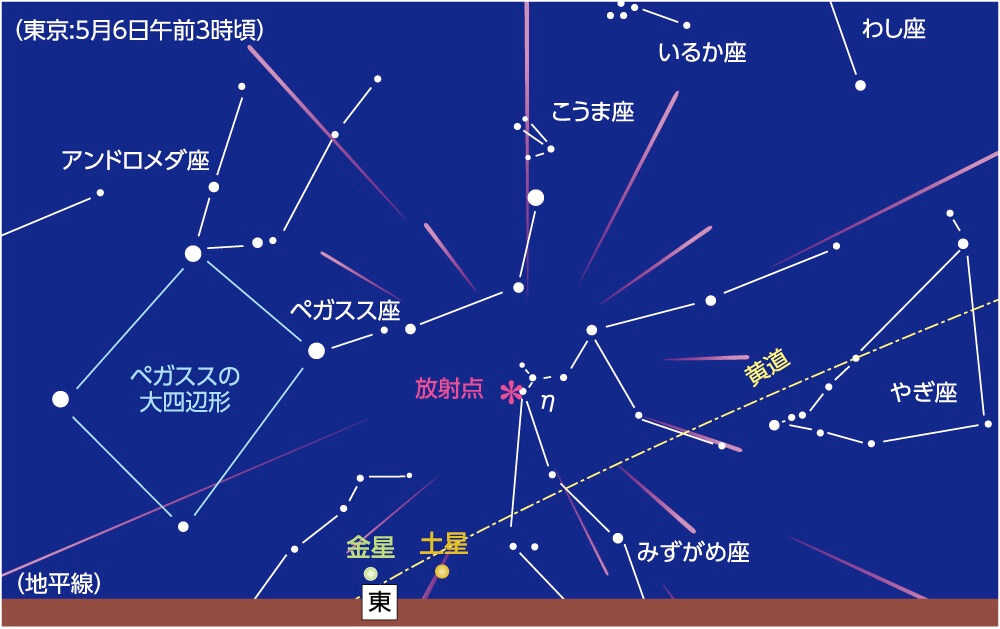

5月5日~6日みずがめ座η(イータ) 流星群極大

6日の明け方頃「みずがめ座η流星群」が極大となると予想されています。放射点が地平線から昇ってくる夜明け前1時間くらいが観測できる時間帯です。この頃は夜明けが早く、観測時間は非常に短時間になります。今年は月明かりの影響もなく短い時間でも観測できるでしょう。

-

5月7日土星の環が消失する

3月24日は、地球から見ると土星の環を真横から見る位置となり環の消失現象が起こりましたが、5月7日は太陽が土星の赤道上に来て環の面に太陽の光が当たらなくなり、環が見えなくります。

5月の天体観測にオススメの製品

2025年6月の主な天文現象

-

6月3日月面Xが見られる

3日22:50から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

-

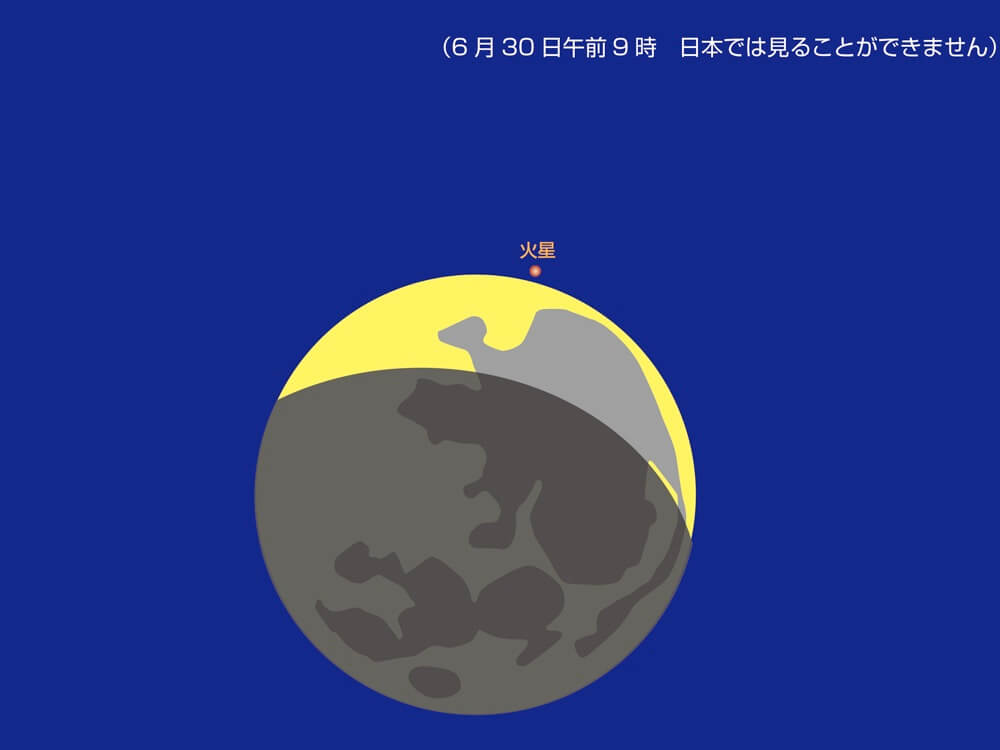

6月30日火星食

日本時間30日の9時頃、火星食がおこります。南米ペルー沖は夜間ですので好条件で観測できますが、日本では日中のため見ることができませんが、30日の夕方から宵にかけて月齢5の細い月と火星が接近している様子が見られるでしょう。

6月の天体観測にオススメの製品

2025年7月の主な天文現象

-

7月28日みずがめ座δ(デルタ)南流星群極大

7月28日「みずがめ座δ南流星群」が極大になると予想されています。上弦の月が若干邪魔をしますが、さほど影響なく観測できるでしょう。この時期はペルセウス座流星群も活動を始める頃で出現数は少ないのですがタイプの違う流れ星を見ることができるチャンスです。

7月の天体観測にオススメの製品

2025年8月の主な天文現象

-

8月1日月面Xが見られる

1日20:20から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

-

8月1日~7日スターウイーク

毎年8月1日~7日は、星空に親しむ週間として「スターウイーク」と呼ばれています。8月最初の一週間は梅雨もすっかり明けて晴れることが期待できます。この期間に星空を楽しんでは如何でしょうか。

-

8月2日やぎ座α(アルファ)流星群が極大

8月2日「やぎ座α流星群」が極大になると予想されています。上弦の月が若干邪魔をしますが、さほど影響なく観測できるでしょう。この時期はペルセウス座流星群も活動を始める頃で出現数は少ないのですがタイプの違う流れ星を見ることができるチャンスです。早くて北のほうから流れてくるペルセウス座流星群とゆっくりで南のほうから流れてくるやぎ座α流星群の対比は面白いです。

-

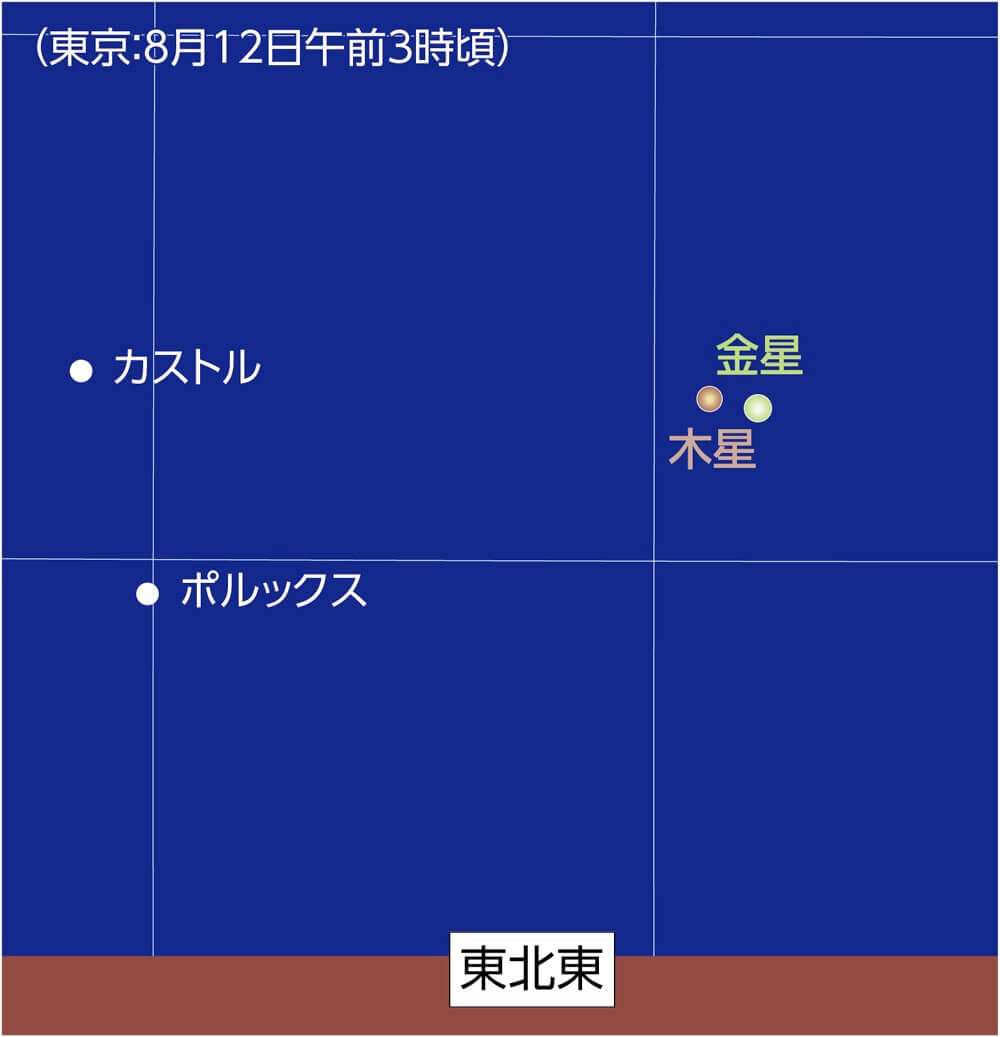

8月12日明け方の空で金星と木星が接近

明け方の東の空で金星(-4.0等)と木星(-1.8等)が接近します。

-

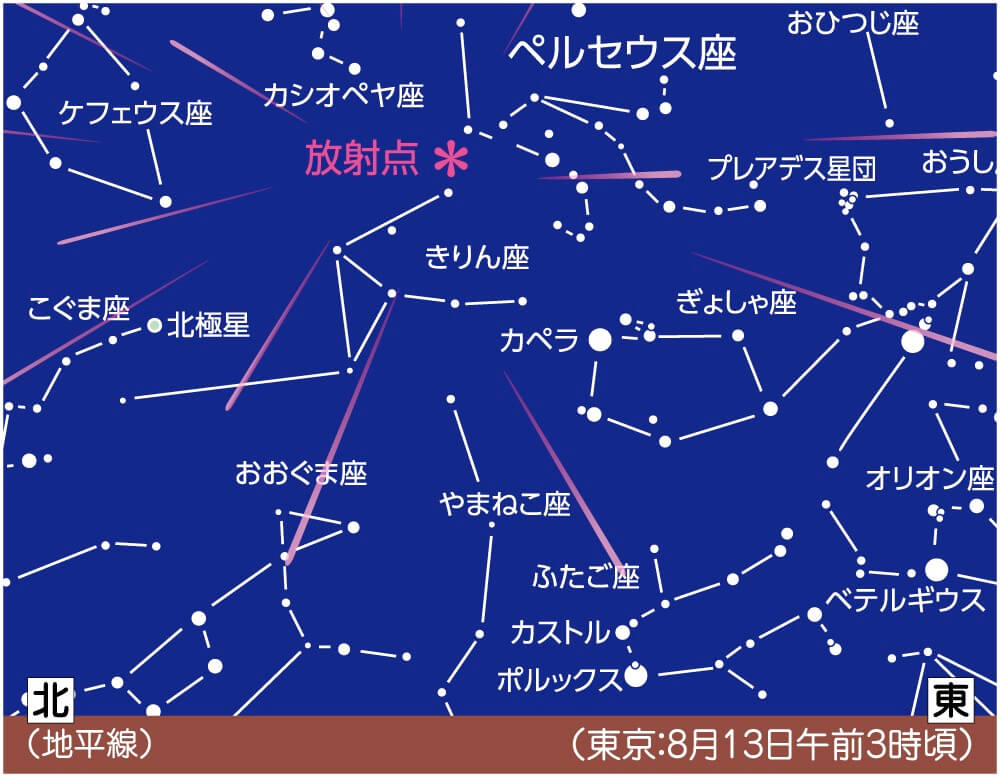

8月13日ペルセウス座流星群極大

13日5時頃ペルセウス座流星群が極大になると予想されています。夜半過ぎに月が出てきますが、月が出てくるまで暗夜で観測ができるでしょう。12日の夜から13日の未明にかけて出現数が増えていくと思われます。ペルセウス座流星群には、明るく痕を残す流星が多く、特に夜半過ぎに出現数が多くなる傾向があります。

-

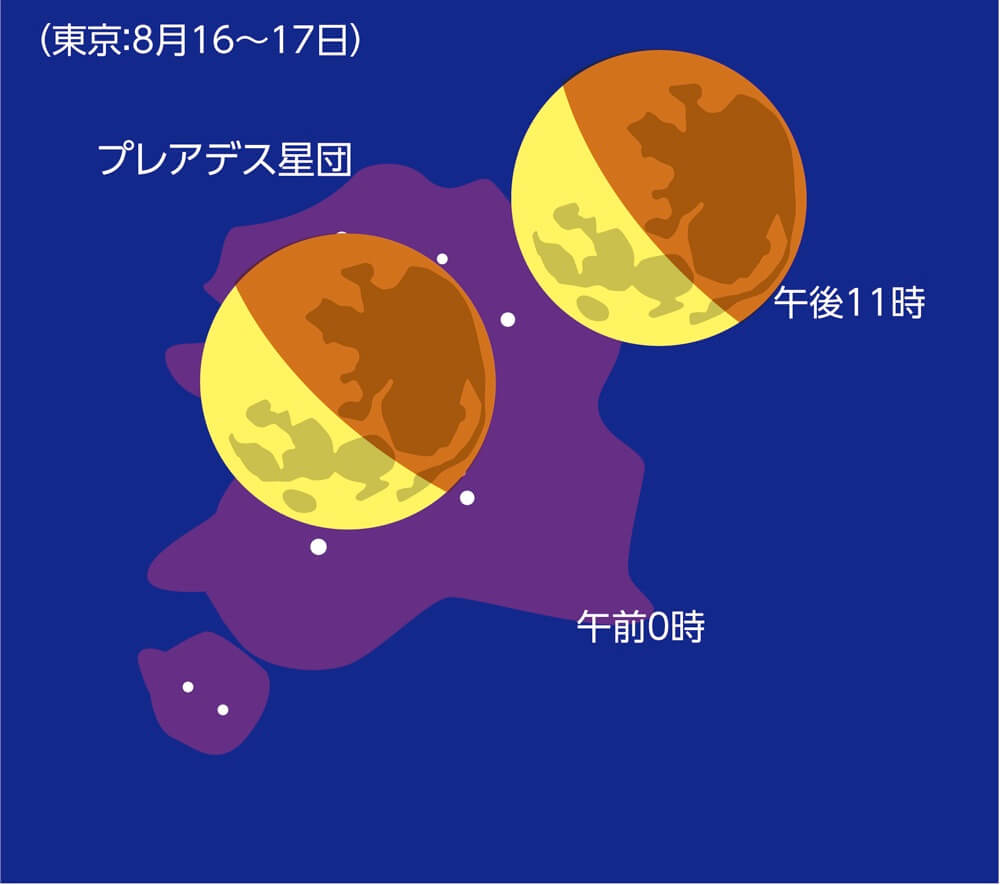

8月16日~17日プレアデス星団の食が見られる

3月5日にも観測されましたが、今年2回目のプレアデス星団の食が観測できるでしょう。プレアデス星団は月の通り道の近くにあるため、このような現象がたびたび起こります。2028年まで少しずつ移動しながらプレアデス星団の中を通っていく現象が起こります。

-

8月29日伝統的七夕

明治6年に暦が変わり現在の『太陽暦』となりましたが、それまでは『太陰太陽暦』が使われていました。伝統的七夕とはそれまで行われていた日の七夕を指す日で『太陰太陽暦の7月7日に相当する日』となります。この日は月齢6の月があり、この月が天の川の渡し船に見立てられていました。7月7日であればほとんどの地方は梅雨の真っ最中ですからこちらの方が七夕にはふさわしいかもしれませんね。(太陽太陰暦で二十四節季の処暑の直前の新月を7月1日と定めています。七夕はそこから6日後の7月7日となります。)

8月の天体観測にオススメの製品

2025年9月の主な天文現象

-

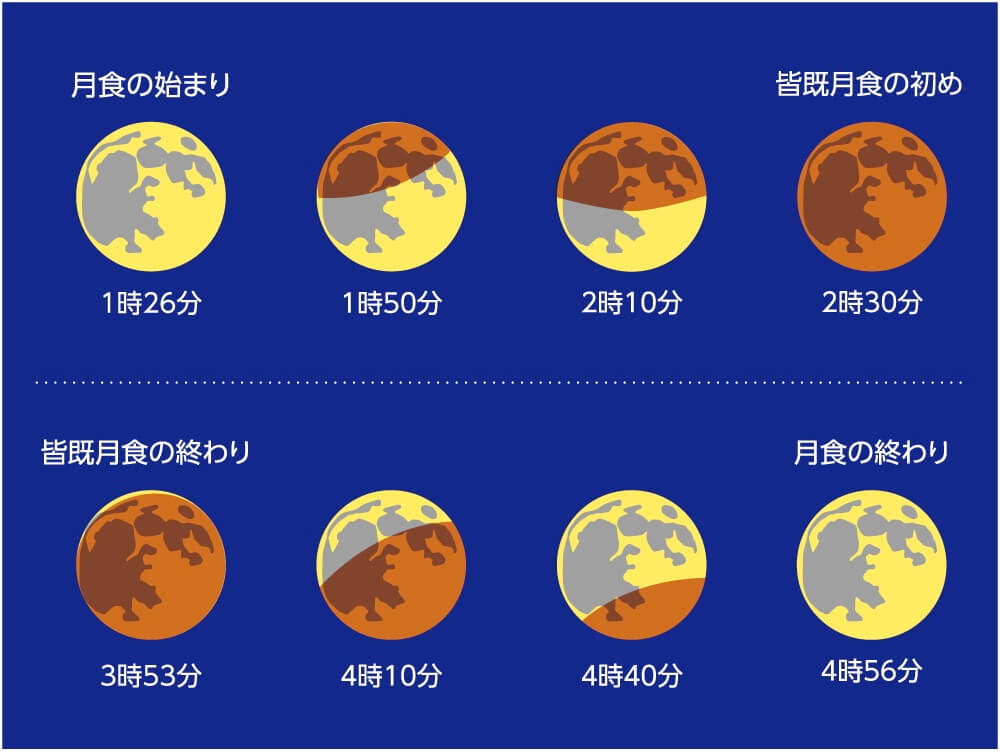

9月8日皆既月食

9月8日未明から明け方にかけて日本全国で約3年ぶりに皆既月食が観測できます。1時26分52秒に欠け始め、2時30分38秒から3時53分19秒まで皆既になります。そして4時56分54秒に元の丸い月に戻ります。今回、最大食分が1.4となり前回よりも月が地球の影の中ほどを通ります、皆既中の赤銅色の濃さが違って見えると思います。

-

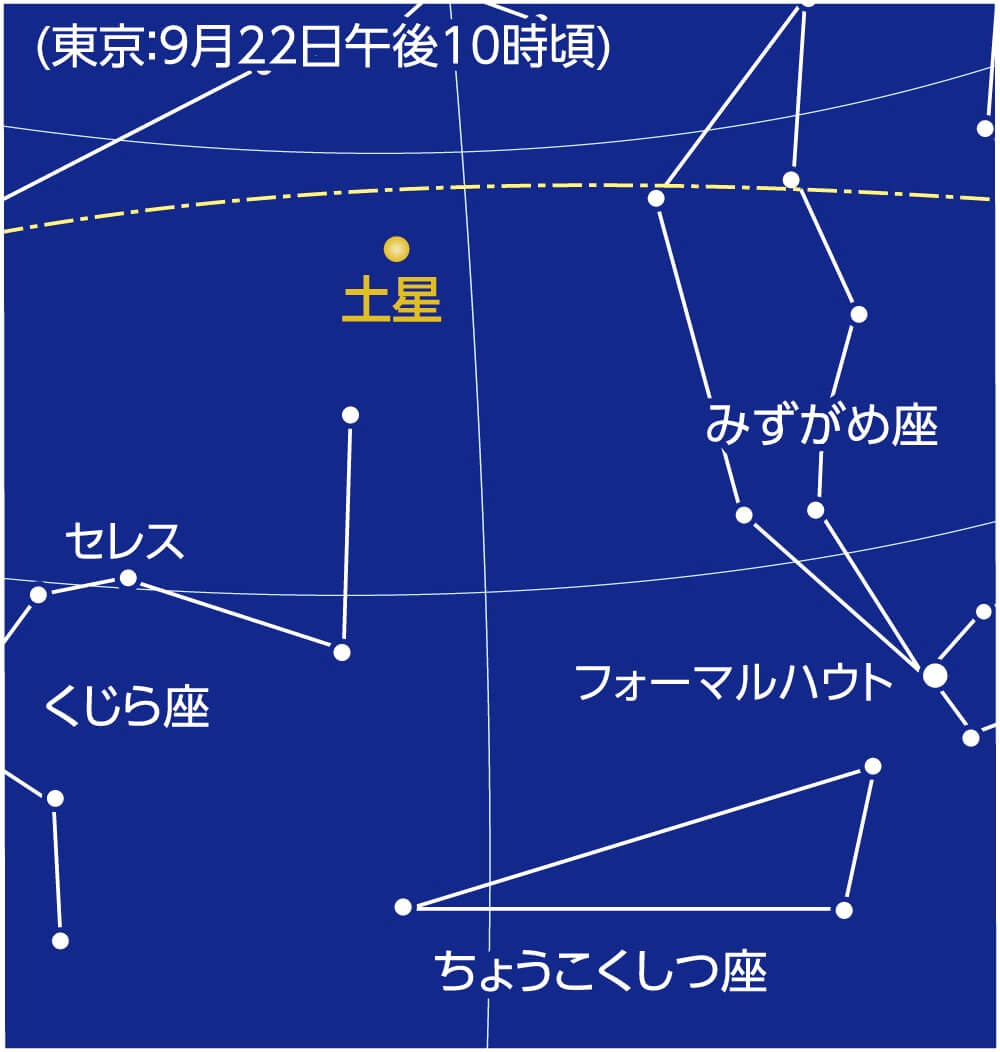

9月22日土星が衝

土星がみずがめ座とうお座の境界付近で「衝」となります。「衝」とは外惑星がもっとも地球に近づき、明るくなる時期です(光度0.6等)。土星の環は真横から見ることになりますのでほとんど見えなくなっています。この時期は土星の絶好の観望時期となりますので、シーイングの良い日を選んで観察してみてください。

-

9月22日部分日食

-

9月29日月面Xが見られる

29日18:20から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

9月の天体観測にオススメの製品

2025年10月の主な天文現象

-

10月6日中秋の名月

旧暦の8月15日の月を「中秋の名月」と呼んでいますが、今年の中秋の名月は10月6日です。中秋の名月は必ずしも満月とは限りません。今年は満月の前日となります。

-

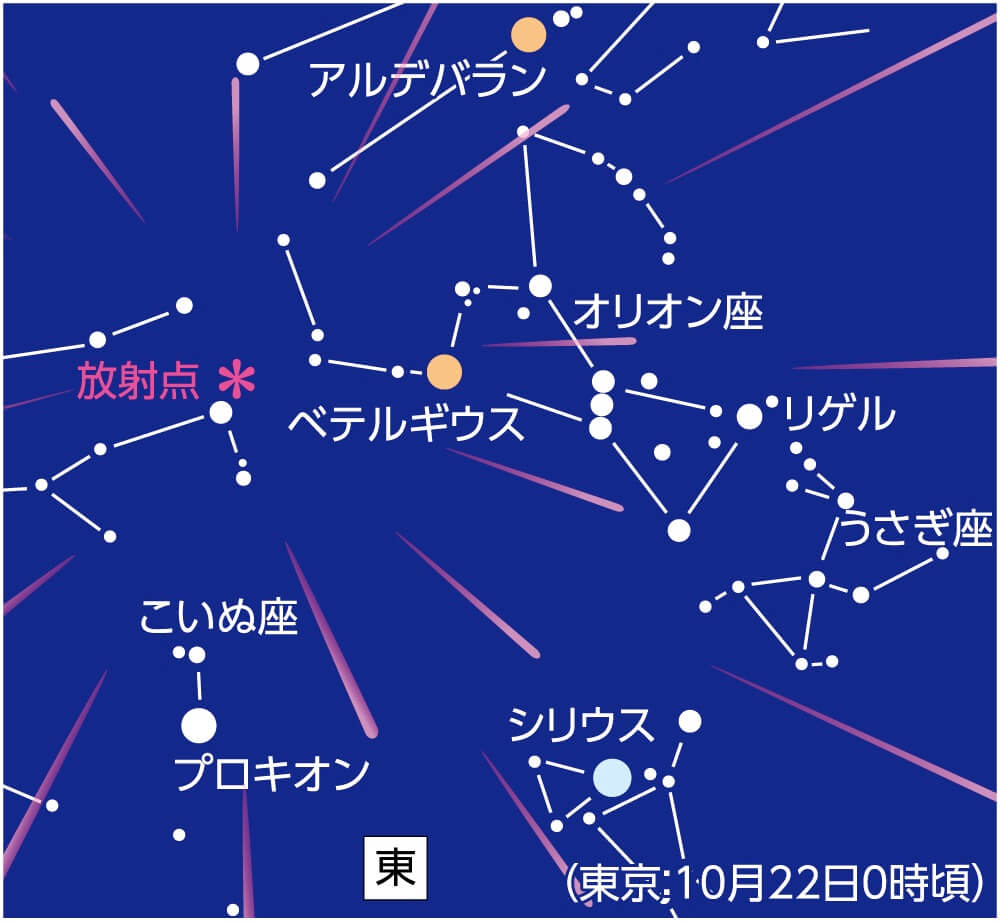

10月21日〜23日オリオン座流星群極大

ハレー彗星を母彗星とする「オリオン座流星群」が極大になると予想されています。オリオン座は10月下旬ともなると夜更けに空高く昇るので観測しやすいでしょう。今年は極大のころに新月となり、月の影響を受けないので一晩中観測できます。

10月の天体観測にオススメの製品

2025年11月の主な天文現象

-

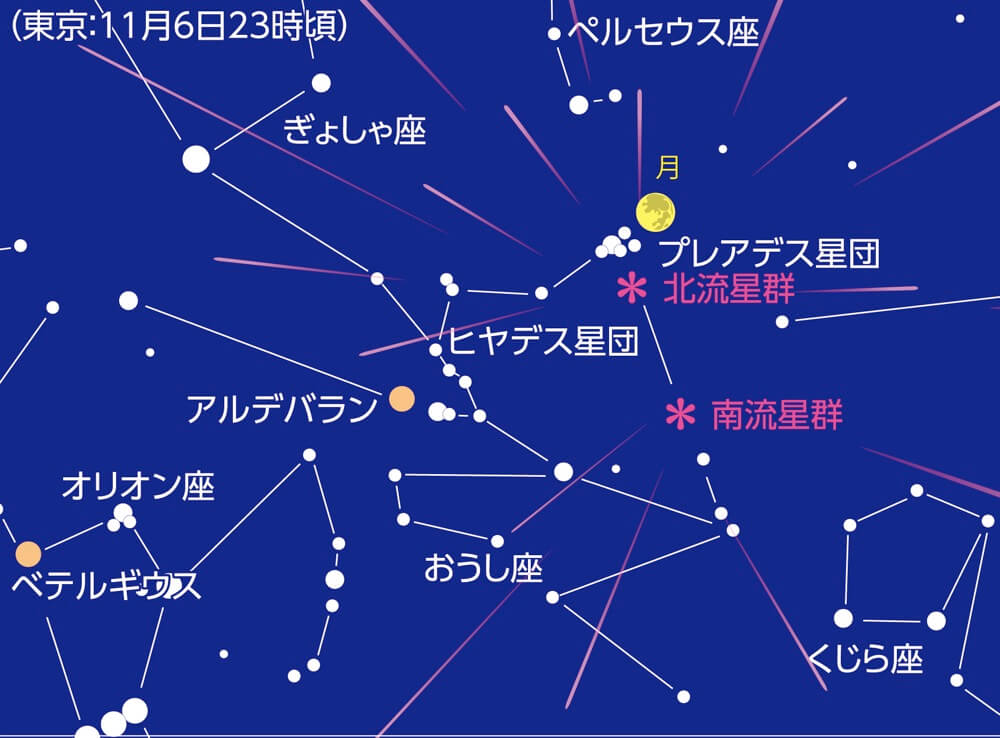

11月上旬おうし座流星群極大

2日「おうし座南流星群」が、12日「おうし座北流星群」が極大になると予想されます。活動期間が長く、際立った極大を持たないので月明かりのない時間帯を選んで観測するといいでしょう。スピードはゆっくりで時として大火球が出ることもありますので観測してみてください。今年は南群の極大時にやや流星物質の濃い部分を地球が通ると言われていますので多めの出現が期待できます。ただし、5日が満月のため観測は難しいかもしれません。

-

11月5日スーパームーン

4月13日の満月は2025年で最も小さな満月でしたが、11月5日の満月は視直径33.5′(距離35.698万㎞)で、2025年で最も大きく見える満月となります。(最近時:11月15日22時19分)スーパームーンとは天文用語ではなく、占星術等でスーパームーンはその年最も大きく見える満月、ミニマムーンはその年の最も小さな満月を指すようです。

-

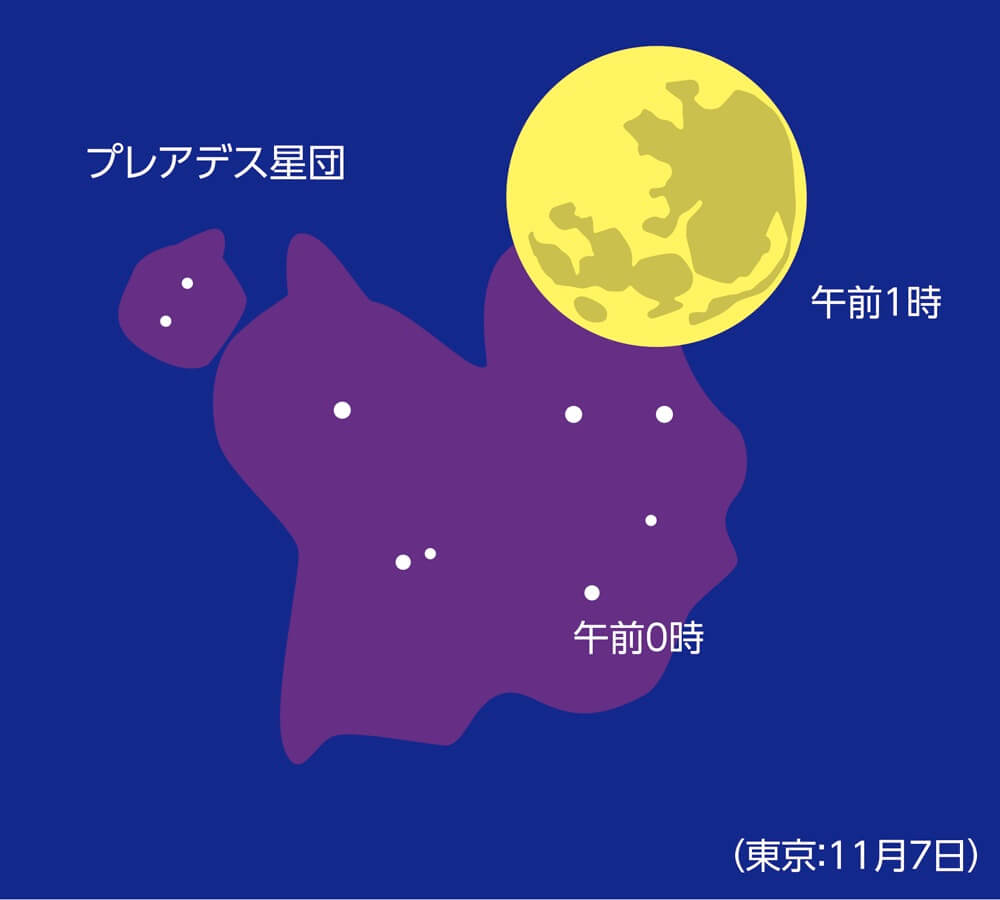

11月6日〜7日プレアデス星団の食が見られる

今年3回目のプレアデス星団の食が観測できるでしょう。プレアデス星団は月の通り道の近くにあるため、このような現象がたびたび起こります。2028年まで少しずつ移動しながらプレアデス星団の中を通っていく現象が起こります。

-

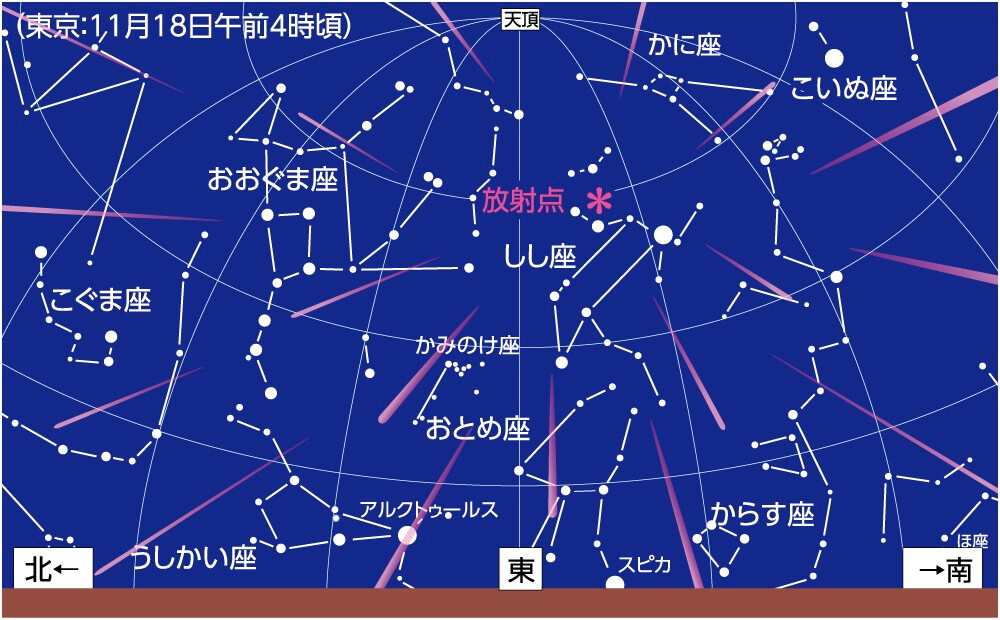

11月18日しし座流星群極大

18日「しし座流星群」が極大になると予想されます。極大が著しく短く、短時間に多く出現をする流星群です。今年は月の影響がほとんどなく、暗夜での観測ができます。母彗星は55P/テンベル・タットル彗星です。

-

11月21日天王星が衝

天王星がおうし座で「衝」となります。5.6等の明るさがあり視直径は3.7′となります。天王星は太陽からかなり離れた場所にあるため、その位置は毎年大きな動きはありません。町明かりのない暗い場所で探してみてください。天体望遠鏡で見ると他の星とは違い青緑色に見えます。

-

11月27日月面Xが見られる

27日20:15から1時間くらいの間月面Xが観測できます。月面Xとは上弦の月の頃、月の明暗の境の地形に「X」の文字が浮かび上がる現象をいいます。プランキヌス、ラカイユ、プールバッハという3つのクレーター壁によってできた地形で月面の暗いところに浮かび上がって見えます。継続時間が1時間程度と短く条件が揃ったときにしか見えません。

11月の天体観測にオススメの製品

2025年12月の主な天文現象

-

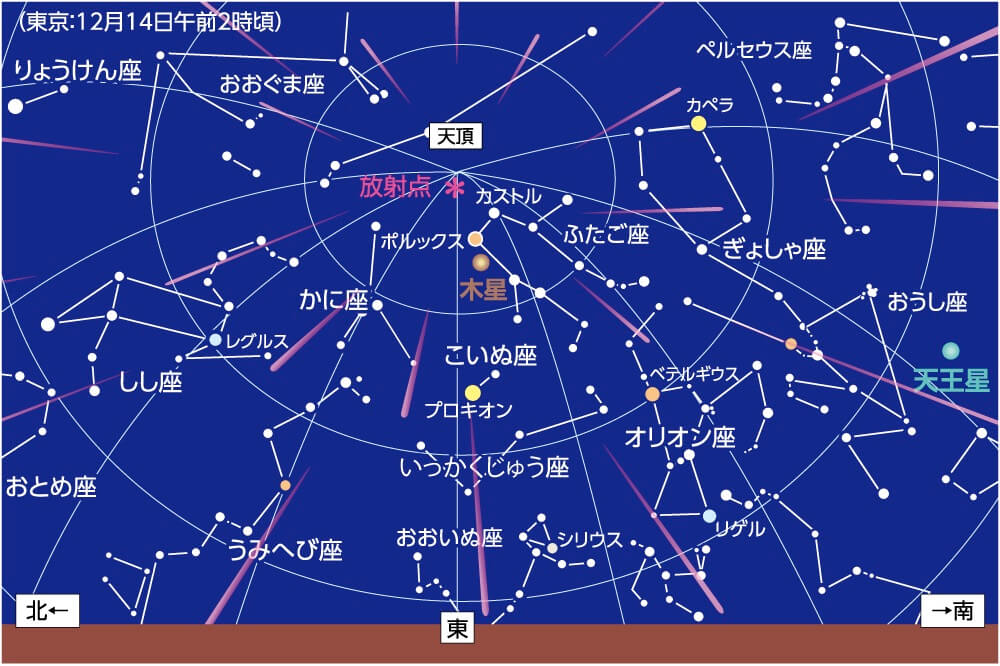

12月14日ふたご座流星群極大

14日8時頃「ふたご座流星群」が極大を迎えると予想されています。

今年は満月直前の大きな月(月齢13)が夜空を照らしてくれるため、観測には向きません。

-

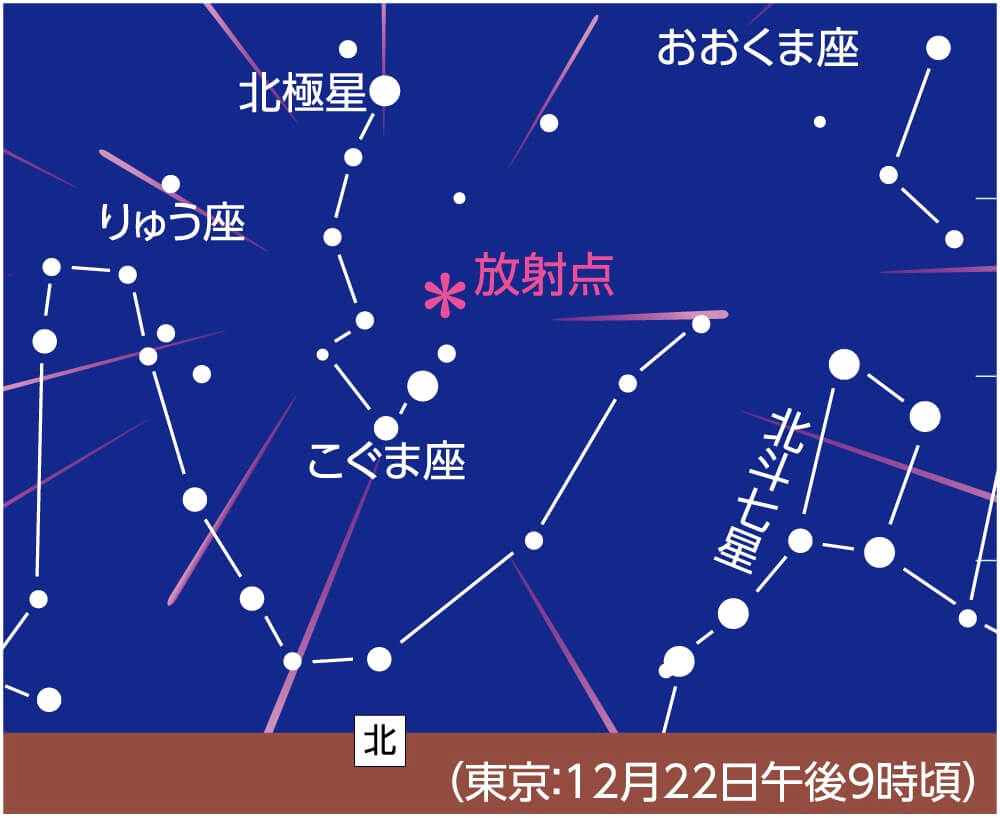

12月22日こぐま座流星群極大

22日「こぐま座流星群」が極大を迎えると予想されています。この日は下限の明るい月(月齢21)があるため条件はよくありません。

-

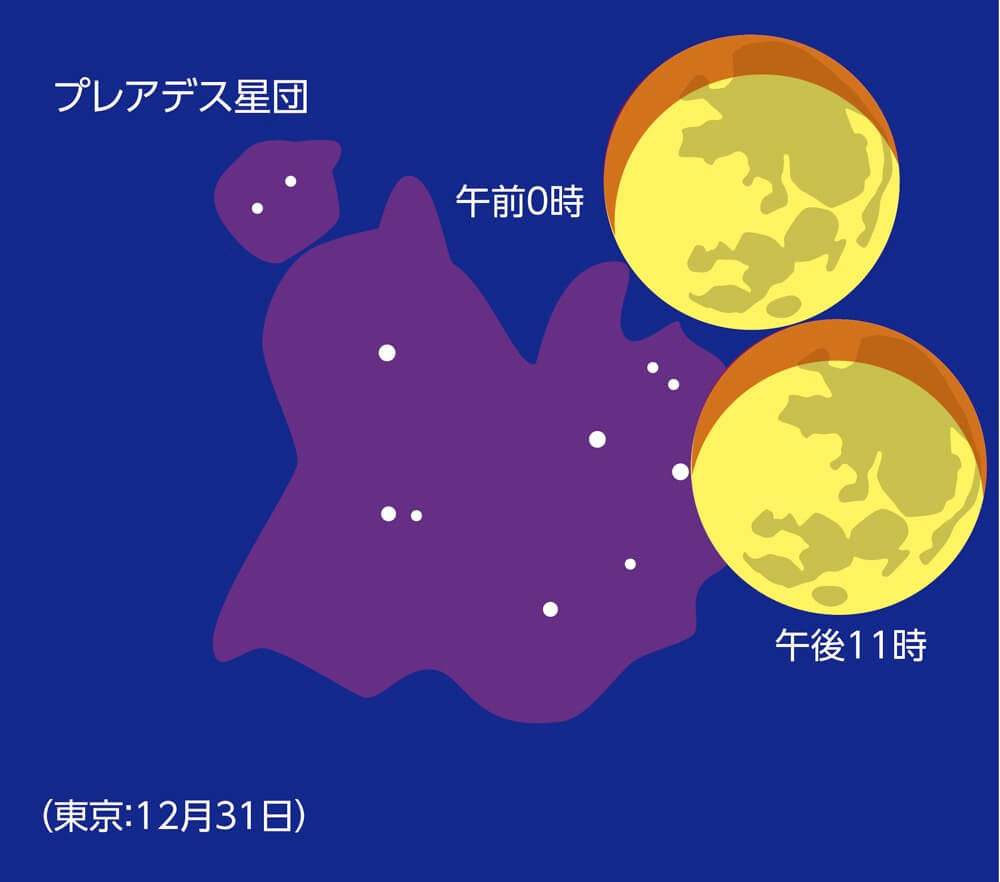

12月31日プレアデス星団の食が見られる

今年4回目のプレアデス星団の食が観測できるでしょう。プレアデス星団は月の通り道の近くにあるため、このような現象がたびたび起こります。2028年まで少しずつ移動しながらプレアデス星団の中を通っていく現象が起こります。

12月の天体観測にオススメの製品