彗星撮影のポイントとおすすめアイテム

【12月3日追記】

近日点を通過後、世紀の大彗星になると期待されたアイソン彗星ですが、太陽の熱に耐えられず、その形を失ってしまいました。

もうアイソン彗星を撮影することはできませんが、以下の撮影方法は通常の星空撮影にも役立つものなので、WEB掲載を継続いたします。

彗星を撮影しよう!

最近のデジタル一眼レフやミラーレスカメラは、高感度性能が飛躍的に向上していますので、彗星撮影にはデジタル一眼レフやミラーレスカメラを準備するとよいでしょう。また、彗星の尾は淡いことが多いので、できればF値が明るめのレンズ、シャッターブレを防ぐためのレリーズ、しっかりとした三脚を用意しておきましょう。明るい彗星が観測できるのは、日の出前の東空や太陽が沈んだ後の夕方の西空になりますので、太陽が出るまでの時間、または彗星が沈むまでの時間しかありませんので、手際よく行うことが大事になります。また撮影ポイントはあらかじめチェックしておきましょう。

固定撮影

簡単な彗星の撮影方法は、広角レンズを用いてデジタル一眼レフカメラを三脚に固定し、風景と一緒に撮影する「固定撮影」です。

アイソン彗星は近日点通過時に最も明るくなりますが、この時は太陽のそばにあるので数日後の12月初めごろが撮影に最適。肉眼でも見えるようになると期待されているこの時期であれば、少なめの機材でも彗星を写すことができるでしょう。

彗星は暗く、オートフォーカスでピントを合わせることはできませんので、マニュアルフォーカスに設定してください。ピントは無限に合わせてから、明るい星や1km以上離れた目標物を使ってピントの微調整をします。

ISO感度は高い方がいいですが、カメラの機種により高感度性能が異なりますのでお使いのカメラに適した高めのISO感度に設定してください。目安としましては、ISO400~ISO3200くらいです。高感度撮影時のノイズリダクションはOFFにするのがよいでしょう。

露出時間(シャッタースピード)も、カメラの自動露出機能に頼ると背景が明るくなり過ぎますので、マニュアル露出で撮影してください。できれば何枚か段階露出して、最適な露出時間を割り出しましょう。また、レンズの絞りは、開放か、開放から一段絞るくらいがよいでしょう。

シャッターを押したときにカメラがブレないよう、リモートコードを使うのがおすすめです。無い場合はセルフタイマー機能でも代用できます。もちろん三脚は必須です。

ケンコー リモートコード

お求めやすい価格のケーブルレリーズ。ニコン、キヤノン、ソニー、オリンパス用を用意しています。

希望小売価格:¥2,500(税別)

追尾撮影

恒星の日周運動の動きを追尾する追尾撮影もあります。固定撮影して長時間露出すると星が流れて線のように写ってしまいますが、赤道儀を使用すると星を点で撮影することができます。彗星の動きは、ほぼ日周運動に等しいため、固定撮影よりも良く写ります。

望遠レンズで彗星を大きく写したいときは、赤道儀のご使用をおすすめします。

ケンコー・トキナーでは、撮影用に「スカイメモRS」をご用意しておりますので、本格的に撮影したい人におすすめです。事前に赤道儀の使い方をしっかり練習してから撮影に臨みましょう。

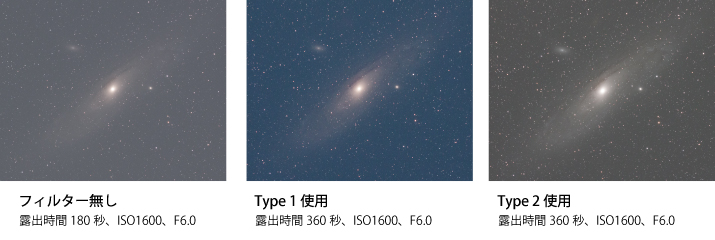

光害カットフィルター

街明かりなどのある場所での天体撮影には、「光害カットフィルター」があると便利です。これは特定の波長域をカットするもので、街灯などに使用している水銀灯やナトリウム灯の輝線をカットし、天体の特性波長のみを透過させることによってコントラストを高めてくれるものです。35mm換算で100mm以上の望遠レンズに装着して使用します。用途により、Type1、Type2と2種類ありますので、用途に合ったフィルターをお選びください。

交換レンズ

広角、超広角、魚眼レンズ -彗星は小さく、周りの景色も一緒に写したい- ※ASTRO LPR Filterは使用しないでください。

望遠レンズ -彗星を大きく写したい― ※ASTRO LPR Filterが使用可能。長時間露出で撮影する際は赤道儀の併用がオススメです。