彗星とは

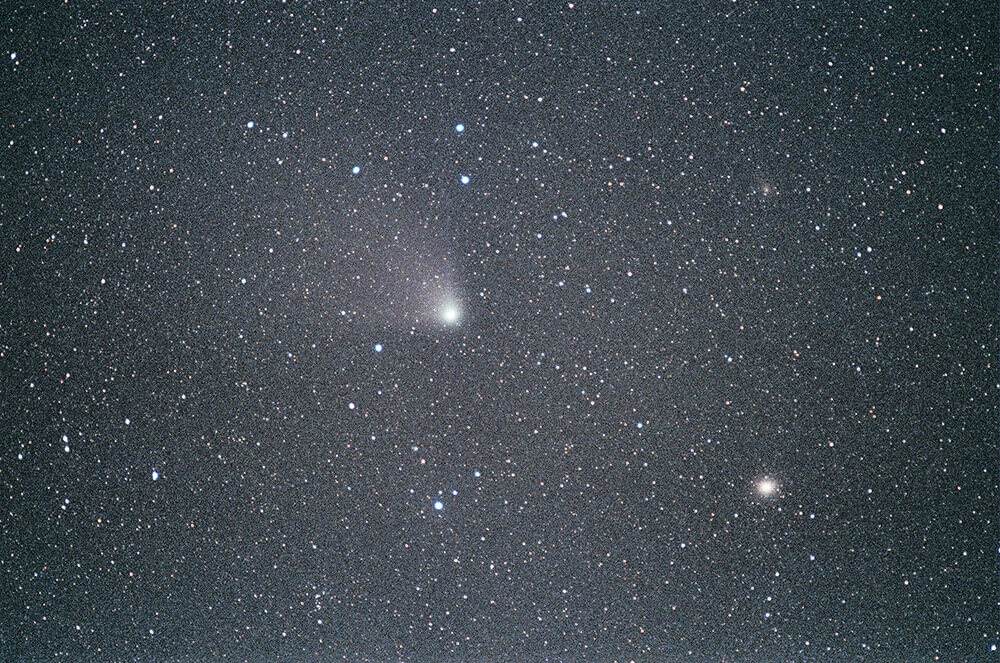

彗星とは、夜空に長い尾を引いている天体のことです。日本ではその姿がほうきに似ていることから「ほうき星」とも言われています。皆さんも きっと夜空に尾の伸びた星の絵や写真を見たことがあることでしょう。

「彗星」とは太陽の周りをまわる太陽系の仲間です。太陽系の中には、恒星である太陽を中心として「惑星」「準惑星」「小惑星」「彗星」等があります。「彗星」と「小惑星」は形態の違い(彗星には尾やコマがあるが小惑星にはそれらがない)で判断されるのですが、太陽から遠く離れている場合には区別がつきません。それは「彗星」が太陽に近づいてからでないと「コマ」や「尾」が形成されないからです。「彗星」が太陽からの影響を受けるのは、太陽から3天文単位(木星と火星の軌道の真ん中あたり)以内に近づいてからが最も多く、この辺りで「コマ」が観測されます。その後、太陽に近づくにつれ「尾」が形成されていきます。

数年に一度くらい「明るい彗星が来る」と話題になりますが、数年前に世間をにぎわせた「ネオワイズ彗星」もその一つです。

「彗星」は尾をなびかせながら多くは夕方や明け方の空に見えます。 話題性もさることながら、夜空にその雄大な姿を見せられた時、人々はその美しい姿に心を惹かれることでしょう。

彗星のしくみ

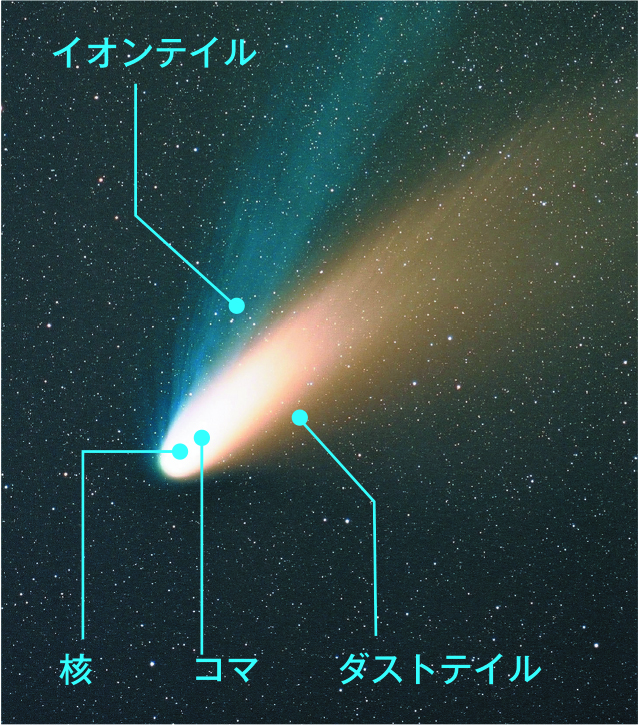

彗星本体は直径約1~10km位の氷とチリのかたまりの「核」と呼ばれているものと、核の周りを覆う「コマ」と呼ばれる部分、そしてそこから伸びる「尾」で構成されています。

核

彗星の本体は「核」と呼ばれています。「核」はよく『汚れた雪玉』と表現されていますが、だいたい直径1m~10mくらいの「雪玉」や「塵」のかたまりです。中にはかなり小さいものや、50kmもの大きさのものもあります。

「雪玉」の成分を分析してみると80%は水で、あとは一酸化炭素、二酸化炭素、アンモニア、メタンが多く、微量にエタノールやアミノ酸も含まれているようです。「塵」の成分にはケイ酸塩も混ざっているようです。

彗星は自らの自重では球形になることが難しいため「核」の形状は非常に複雑な形をしているものが多いです。

コマと尾

彗星が太陽から遠い位置にある場合、「核」は低温のため凍っています。そのためただの点状にしか見えませんが、太陽に近づいてくると太陽からの放射熱により徐々に「核」の表面が溶け出し蒸発を始めます。

蒸発を始めた水分や塵は「核」の周りに大気を作って覆い始めます。これが「コマ」となり、彗星の回りを球状に覆います。

さらに太陽に近づいてくると太陽風と太陽の放射により太陽の逆側に流された大気が「尾」を形成します。「尾」には主に塵でできた『ダストテイル』とプラズマ化された『イオンテイル』が形成されます。『ダストテイル』は白っぽく曲線状に、『イオンテイル』は青く直線状になります。ダストテイルが曲線状になるのは放出された塵が独自の軌道で公転するようになるからです。

彗星は太陽に近づいてくるにつれ「核」の表面の温度が上がってくるため「尾」はどんどん長くなっていき、明るく見えるようになります。

彗星の分類

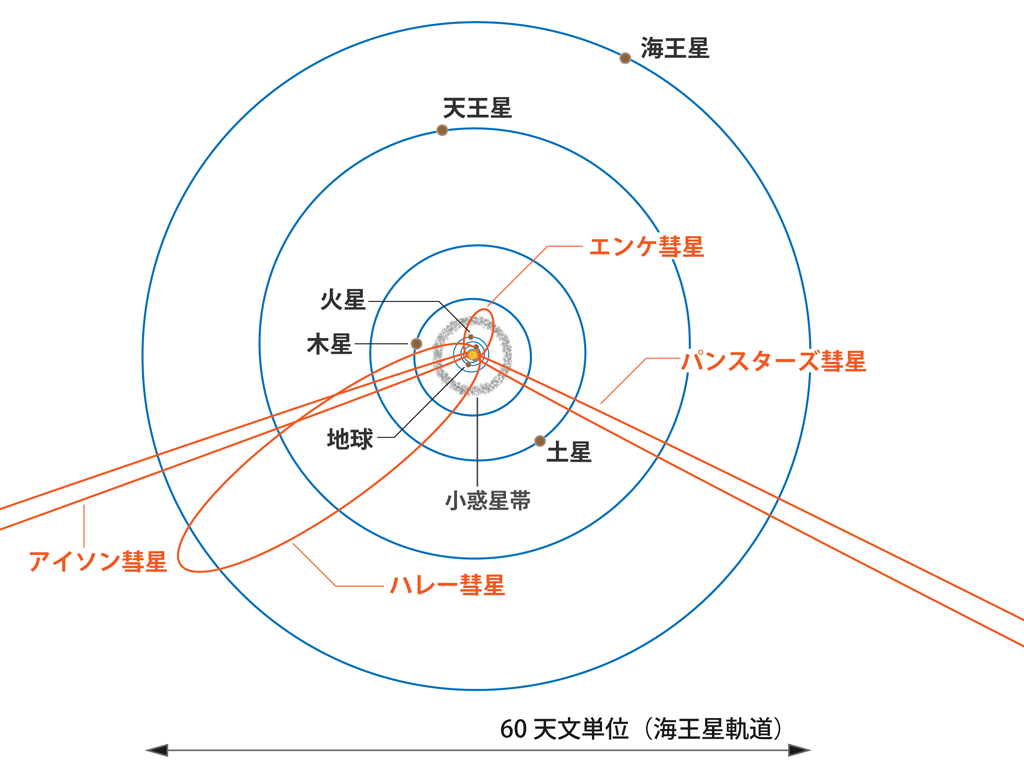

太陽系の天体は太陽を一つの焦点とした楕円軌道を描きながら太陽の周りをまわっています。 「彗星」は太陽の周りをまわる太陽系の天体の仲間ですが、惑星のように円に近い軌道をまわっているわけではありません。太陽のはるか遠くから太陽系の内部に近づき、太陽をかすめてまた遠ざかっていきます。彗星には、何度も太陽への接近を繰り返す「周期彗星」、一度だけ太陽に近づいてそのまま太陽系のかなたに消えていく「非周期彗星」があります。また「周期彗星」のうち、太陽に近づく周期が200年以内のものを「短周期彗星」と呼び、200年以上のものを「長周期彗星」と呼んでいます。周期の長い彗星については惑星の重力や近傍恒星の重力の影響を受けてわずかな軌道の変化でも周期が大きく変わり周期通りには戻ってくるとは限らないため、「周期彗星」とは「短周期彗星」に限って用いられることが多くなっています。

軌道の特徴と起源

惑星の軌道は黄道面といわれる平面にほぼ集約され円に近い楕円軌道を描いています。対照的に彗星の軌道は長い楕円軌道を描いているものが多く、一方では放物線や双曲線を描くものがあります。

放物線や双曲線軌道の彗星は太陽には一度しか近づきません。短周期彗星の大部分は惑星と同じように、黄道面に沿って惑星と同じ向きに公転していますが、長周期彗星の軌道はそれらには無関係で公転の向きもバラバラです。

彗星はどこからやってくる?

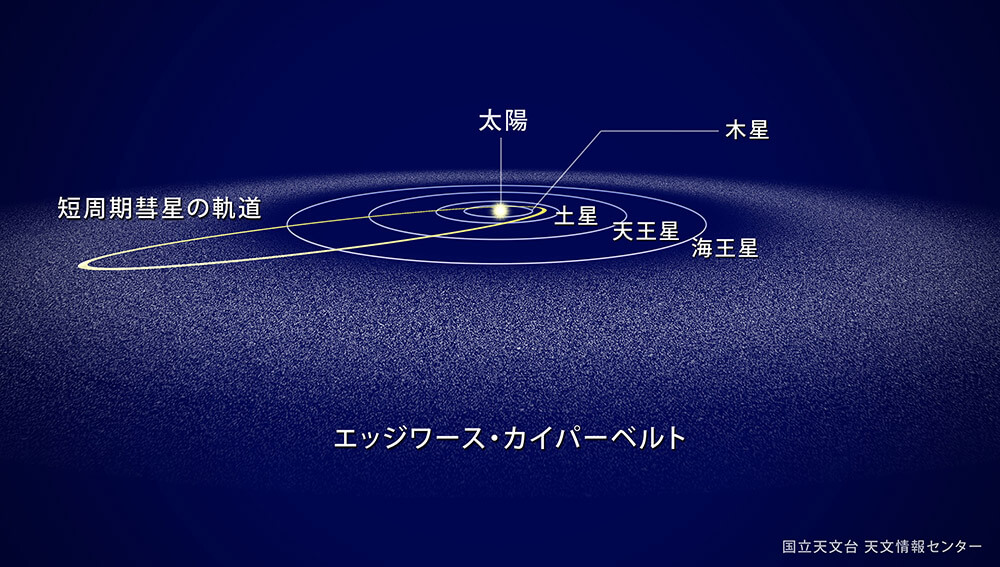

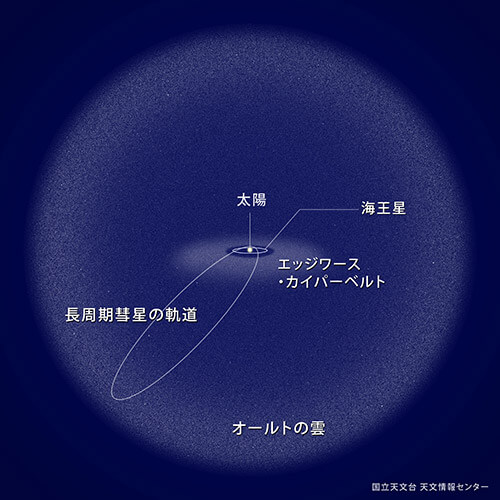

彗星の素となる物質の多くあるところは『エッジワース・カイパーべルト』と『オールトの雲』の2か所とされています。短周期彗星は『エッジワース・カイパーベルト』から、長周期彗星や放物線や双曲線を描く彗星は『オールトの雲』から来たのではないかと想像されます。

短周期彗星の元となる物質が多くある『エッジワース・カイパーベルト』は、原始太陽系が形成されたとき氷微惑星が「惑星」までの大きさになれず黄道面を取り巻くように環状に広がっていたため黄道面に沿って軌道を描くようになったものと考えられています。

長周期彗星の元となる物質が多くある『オールトの雲』は、主に木星や土星の大型惑星の軌道付近にあった氷微惑星が太陽系の外に吹き飛ばされて、太陽系の外側を球殻状に取り巻くようになったものと考えられます。これは1950年にオランダの天文学者ヤン・ヘンドリック・オールトが長周期彗星の遠日点を計算したときに0.1光年~1光年くらいのものが多いことを発見し、ここを起点に彗星がやってくるという説を唱え、彗星の起点であると考えられるようになりました。

彗星の明るさと予想

彗星の明るさについては、他の恒星と同じように〇等と表示されます。

彗星は遠くにあるときは核だけなので問題はないのですが、太陽に近づくにつれてコマが形成され さらに近づくと尾が出てきます。コマや尾がなく恒星状に見えるときは「核光度」というものが使用されますが、通常は、彗星の核、コマ、尾などすべての部分を含んだ光度「全光度」を使用します。しかし彗星は ぼんやりとしたものなので、その「全光度」を表すのは非常に難しいものになります。

さらに、小惑星などの天体は地球までの距離や太陽までの距離に応じて(距離の2乗に反比例)明るくなりますが、彗星の場合は太陽に近づくにつれてコマが大きくなったり尾が出たりして距離の5乗から10乗以上に反比例して明るくなるものもあります。

核が分裂したり、突如明るくなったり崩壊したりと光度が変化してなかなか予想の難しい天体です。

彗星の名前と符合

20世紀初頭から、彗星の名前には「発見者の名前」を付けるということが一般的になりました。それまでは〇〇年の大彗星とか基準がないまま付けられていました。現在では彗星を独立発見した人の名前が先着順で3名までつけられています。しかし最近では、小惑星プロジェクトや赤外線衛星の発見が多くなり、そのプロジェクトの名前※がつくことも多くなりました。例えば、紫金山-アトラス彗星は紫金山天文台とアトラスプロジェクトの発見によるものです。

※人工衛星(IRAS、SOHO等)、掃天プロジェクト(LINEAR、NEAT、ATRAS等)

彗星の符号については1995年から現在の命名方式になりました。符号は発見された年、月、発見報告順をもとにして付けられます。

例えば、紫金山-アトラス彗星の場合は『C/2023 A3』(シー/2023エー3)となります。

C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS)

最初の『C/』は発見後すべての彗星に付けられます。「C」は、Comet(彗星)を表します。

その後、公転周期が200年以下の周期彗星と認められた場合は『P/』に変更されます。「P」はPeriodic(定期的)を表します。

また2024年4月に回帰する「ポン-ブルックス彗星」のように、2回目の回帰が観測された彗星には『P/』の前に通し番号が付けられます。

例)12P/Pons-Brooks

また消滅あるいは長期間観測されない周期彗星には『D/』、軌道計算ができなかった彗星には『X/』に変更になります。

『2023』は発見が報告された年です。

『A』 は発見が報告された月(時期)です。

『3』はその時期に何番目に発見されたかを表します。 彗星が分裂した場合は末尾に『-A』『-B』といった具合に付けられます。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前半 | A | C | E | G | J | L | N | P | R | T | V | X |

| 後半 | B | D | F | H | K | M | O | Q | S | U | W | Y |

※『I』は使用しません。

注意)1995年前に発見された彗星についてはこの限りではないものもあります。