Anti-Fogの使いこなしと夜露

Kenkoではこれまで星景写真のためのフィルター、スターリーナイト・プロソフトンクリア・ハーフプロソフトンを提供してきましたが、更に機能性を追加した、Anti-Fogシリーズが発売されました。追加された機能とはその名から想像される通り、フィルターへの夜露の付着を防止する機能です。具体的にはフィルターに発熱素材を蒸着し、フィルターそのものが発熱することで、フィルターやレンズへの夜露の付着を効果的に防止するものです。

筆者はこの製品の発案から仕様決定に至るまでおよそ3年に渡り、フィールドでのテストを行ってきました。Anti-Fogシリーズをより効果的にお使いいただくために、フィールドでの使いこなしのノウハウをまとめたいと思います。

まずは発案に至った経緯をお話ししましょう。星景写真において、撮影結果を阻害する大きな要因として光害と夜露があります。光害はスターリーナイトを使うことで軽減することができますが、夜露についてはニクロム線を被覆した巻きつけ式のヒーターをレンズに巻き付ける方法が一般的です。

10年ほど前までは市販品もほとんどなく、自作で工夫したものです。近年では安価なものがネットで購入できるようになり手軽に利用できるようになりました。しかしながら、巻きつけ式であるが所以、レンズに巻きつけてしまうとピント合わせがやりづらくなってしまうほか、撮影ポジションをほんの少し変更するためにカメラを動かす際などに、供回りしてしまってせっかく追い込んだピントがずれてしまうことが問題でした。文章にしてしまうと小さな問題のように見えますが、頻繁にピントをチェックし直すことは大きなストレスになりますね。星景写真を楽しんでいる方には共感してもらえる話題でしょう。

いずれにしても、星景写真ではスターリーナイトもしくはプロソフトンクリアのどちらか、あるいは両方を使うことがほとんどです。ことにスターリーナイトは星景写真に必須のフィルターとさえ言われるものですから、これらフィルターとヒーターが一緒になれば、ピントが狂う問題が解決し、小さなこととはいえ、巻きつけ式ヒーターを準備する時間も短縮できることになるのです。これが発想の起点でした。

夜露を知る

Anti-Fogシリーズの使いこなしの前に夜露について確認しておきましょう。

夜露、つまりレンズやフィルターに結露が発生するメカニズムについて考えてみましょう。まず、放射冷却により戸外に置いたレンズは時間経過とともに温度が下がってゆきます。そして、冷たくなったレンズはレンズの周りに接する空気を冷やすことになりますが、その結果、レンズの周りの空気の温度が露点温度以下に下がると結露が発生し、その水分がレンズに付着し夜露となります。ここで露点温度とは「気体を冷却してゆくとき結露、すなわち凝縮が起こる温度」(wikipediaより)です。

放射冷却によって冷えたレンズによって、周りの空気が冷やされ、その更に周りの空気より温度が低くなり露点温度以下になるので結露が生じる、というメカニズムになるわけですね。発生条件は一般によく晴れた晩で無風の時とされています。また、秋から冬にかけて夜露が発生しやすいと言われています。

筆者が継続的に行なっている夜露の観測データによれば、雲量4程度でも雲が通過してゆく状況では夜露が発生しています。ただし、雲量に関してデータは取りまとめてはいないので、そのような条件もあった、という参考程度に止めておいてください。確定的に言えるのは、晴れていて相対湿度が80%を超えると確実に夜露は発生します。風については風速1m/秒以下が支配的に継続する時です。その他の条件は地面が土、あるいは草地であることです。コンクリートやアスファルトの地面ではそれ自体が蓄熱していて冷えにくいため、夜露の発生は抑制されます。また、これら4つの条件さえ揃えば季節に関係なく発生します。例外的なデータで言えば相対湿度65%でも夜露がレンズに付着した事例もありましたので、油断はなりませんね。

ここで夜露の発生経過を示した以下の写真を見てください。残念ながらこの写真では気温や相対湿度のデータはありません。撮影は8月、標高1700mの山頂、雲量2以下の快晴という条件ですから、気温は17〜8度、相対湿度は80%程度ではないかと想像しています。写真下に経過時間を記載しましたが、撮影開始時点では夜露が付着していないクリアな画像ですが、6分経過後には1等星の周りに夜露による光芒が発生していると同時に山並みのシャドウ部のコントラストが低下しています。1時間経過後はご覧の通りで、作品としては成立しない状況です。また、これほど夜露が付着する状況ではレンズの内部にまで結露が発生しています。実のところ、結露が怖いのはこの点でもあり、内部に発生した結露は乾くことによってレンズ表面に細かな塵を残します。レンズの曇りになると同時に、カビの発生原因ともなるのでレンズ内部の結露にも注意しなければなりません。

巻きつけ式ヒーターとKenko Anti-Fogの違い

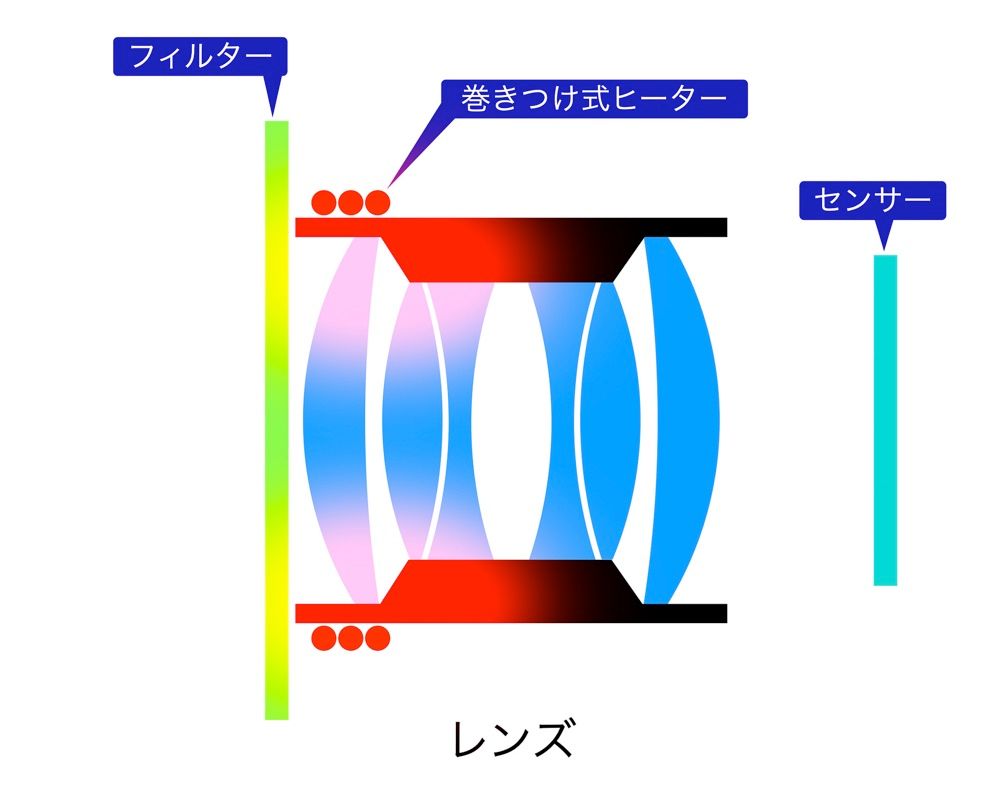

巻き付け式ヒーター

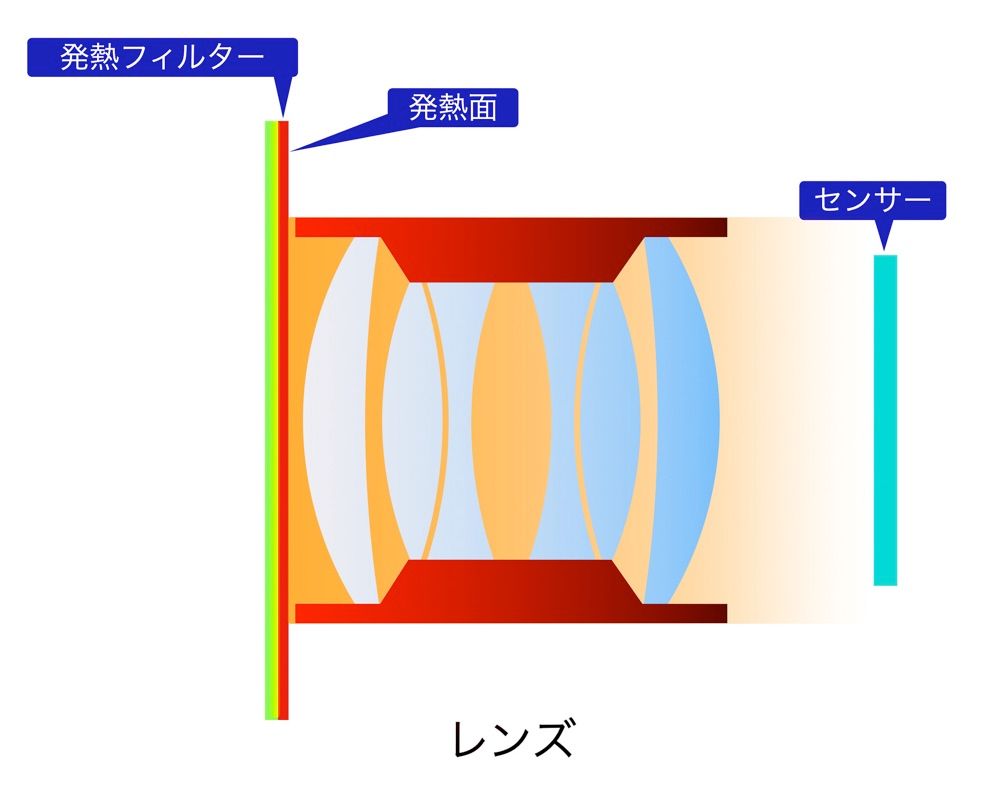

Kenko Anti-Fog

星景撮影時を想定して市販の巻きつけ式ヒーターとKenko Anti-Fogの構成を図示してみました。暖色系のグラデーションは熱の伝わり方を表しています。

まず巻きつけ式ヒーターですが、外気に一番触れるレンズ前端に巻き付けるのが常道です。レンズ鏡胴に巻きつけられたヒーターの熱は伝導によって、鏡胴→レンズ・フィルターに伝わっていきますが、レンズ外周から熱が伝わるため、レンズ中心部に熱が伝わるのに時間がかかります。また、センサーに近いレンズ後端部に熱が届くまでに時間がかかり、十分な熱が伝わらないこともあります。そのため、径の大きなレンズや、全長の長いレンズだとレンズ前端やフィルターは結露していないのに、後端のレンズ内部には結露が発生しているような事態も起こります。このため、出力=消費電力を大きめに設定しておかないと不都合です。

一方、Anti Fogでは発熱面で発生した熱は放射によって伝わっていきます。このため、レンズを外周からではなく、全面を均一に温めると同時にレンズ後端にも同時に熱が伝わってゆくので大変に効率の良い構成になっています。この時熱は赤外線として放射されていますが、そもそもデジタルカメラのセンサーには反応しない波長であること、センサーには赤外カットフィルターが装備されている(図では省略しています)ことから画像として影響を与えることはありません。

以上夜露やヒーターの構成の違いなどを見て頂いたところで、筆者が通年で行なっている観測結果の一部をご覧頂こうと思います。

写真が観測装置ですが、手作り感満載ですね。

座面に置いたレンズに付着する結露の様子を監視カメラで記録すると同時に、外気の気温・相対湿度・露点温度、風速を記録しています。ガラス皿には、温度計測プローブをCPUグリスで貼り付け、ガラス皿そのものの温度を測っています。それぞれのヒーター下には撮影用のUVフィルターを7枚重ねてレンズを模しています。最も下のフィルターの結露が解消した段階が結露の完全解消としています。

以降の記事における結果はあくまでフィールドテストにおける結果であり、その結果は不安定なものです。この中で示される温度や消費電力などの数値も、正規の計測機器によるものではなく、民製品での簡易な計測結果です。よって、メーカーによって示される定格と一致するものではありません。あくまでも実使用における一例として捉えていただければ幸いです。

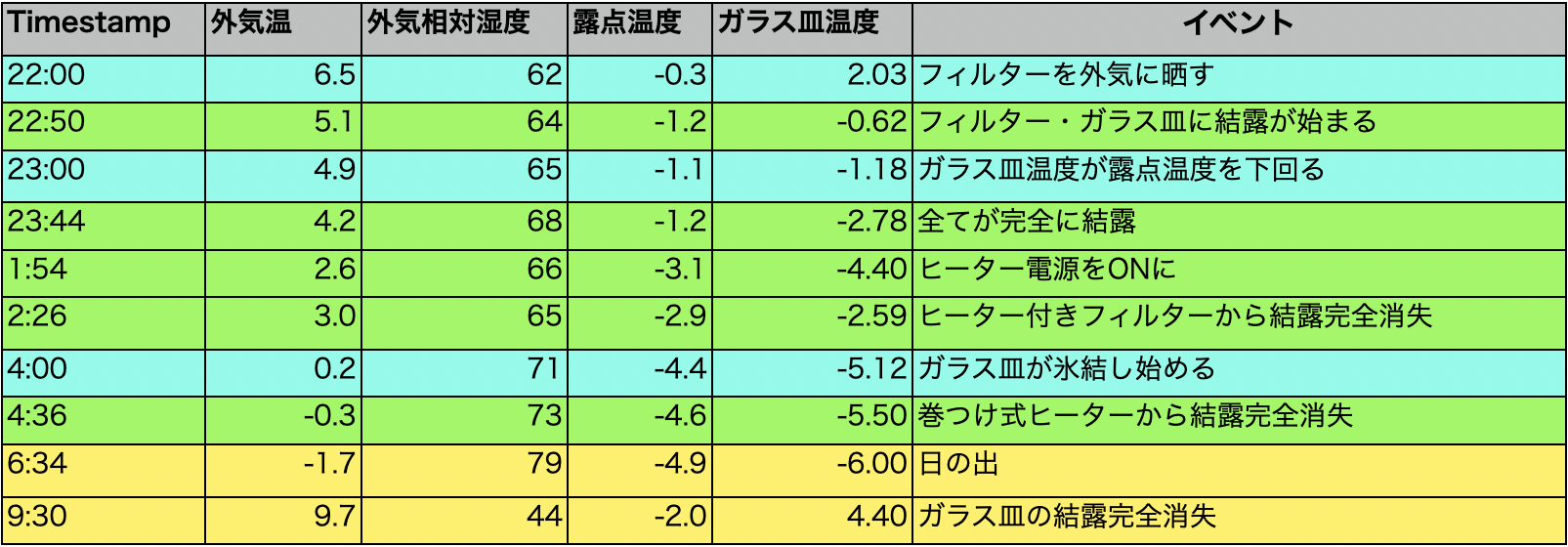

観測結果を動画にまとめています。2月4日午後10時から翌5日午前10までの様子を60倍速にしたものです。温度、風速の計測記録は2分おきとなっています。計測結果は画面左のグラフにまとめており、上から温度関連、相対湿度、風速です。温度関連は色分けしており外気温(青)露点温度(緑)ガラス皿温度(シアン)です。右下の画面は別カメラで空の様子を記録したものです。概況を、まとめるとこの日は冬の夜としては相対湿度が低く、夜明け前の夜間帯においては60%台であり、結露が発生した時点では64%でした。風速は夜間帯においてほぼ0.5m/秒以下であり体感的に無風と言える状態です。特徴的なのは午前4時の時点でガラス皿に氷結が始まったことですが、いわゆる冷え込みの強い朝を迎えたことになります。

データの一部を表にまとめました。22時50分にはフィルター・ガラス皿に結露が始まっています。ほぼ同時に始まっているので、フィルター温度とガラス皿の温度はほぼ同じと見て良いでしょう。そこから約1時間放置するとフィルター下に設置した、レンズを模したフィルターの最下層7枚目まで結露しました。さらに放置後、午前1時54分に2つのヒーターの電源を投入しています。それぞれ5Vで、消費電力は巻きつけ式ヒーター1.6w、Anti- Fog1.28wです。

電源投入後32分経過した午前2時26分にはAnti-Fogでは結露が完全消失しています。巻きつけ式ヒーターの結露が完全消失するのは午前4時36分、2時間42分を要しました。これらの結果からAnti-Fogの効率が大変に良いことがわかりますね。Anti-Fogの方が消費電力が少ないにも関わらず、およそ6分の1の時間で結露を解消してしまいました。現実の撮影では完全に結露してから電源をいれることはないでしょう。結露しそうな状況と推測した時、あるいは結露が始まった初期段階で電源を入れますから、Anti-Fogの現実的な運用では、結露の初期段階で電源をいれたとしても数分、遅くも10分以内に撮影が可能な状態になります。

Kenko Anti-Fogの使い方

夜露全般の解説が長くなってしましたが、Anti-Fogの効率がこれまでのものに比べて格段に高いものであることをわかってもらえたのではないかと思います。

ここからは実際の使い方を見てゆきましょう。

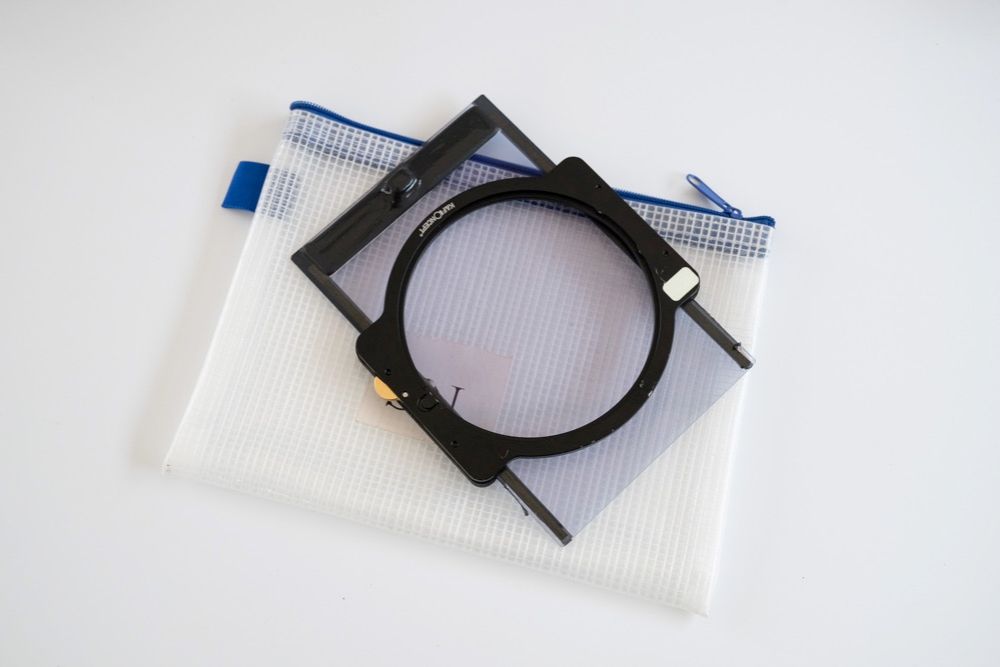

Anti-Fogシリーズにはスターリーナイト・プロソフトンクリア・ハーフプロソフトンクリアの3種類が用意されていますが大きさは統一されており全て100mm×150mmです。使用にあたっては別途角型フィルターホルダーが必要です。市販の100mm幅2mm厚フィルター用のスライドタイプのフィルターホルダーで使用可能ですが、後述する理由からCokin NXフィルターホルダーが推奨となっています。

Cokin NXフィルターホルダーでは、角型ガラスフィルターを専用のフレームに収めて使用するので、フィルターを破損から保護してくれる点やスムーズにフィルターをスライドできる点が特徴となっています。フレームは3種類あり収めることのできるフィルターの大きさが違うので注意してください。Anti-Fogシリーズを使うためには100X150mmのフィルターフレームが必要です。

Cokin NXフィルターフレームに

Cokin NXフィルターフレームにAnti-Fogプロソフトンクリアを入れたところ

USBコネクタのある面が発熱面になる。

USBコネクタのある面が発熱面になる。発熱面をレンズに向けて装着する。

Anti-Fogシリーズには電源を供給するために、USBコネクタが装着されていますが、USBコネクタがある面が発熱面になっています。そのため、発熱面をレンズに向けて装着することが基本になっています。

この位置でハーフプロソフトンクリアをつかうとハーフフィルターとしての効果。

この位置でハーフプロソフトンクリアをつかうとハーフフィルターとしての効果。 この位置でハーフプロソフトンクリアをつかうと全面がプロソフトンクリアフィルターとしての効果。この使い方では発熱面を被写体側にせざるを得ないが大きく効率が落ちることはない。

この位置でハーフプロソフトンクリアをつかうと全面がプロソフトンクリアフィルターとしての効果。この使い方では発熱面を被写体側にせざるを得ないが大きく効率が落ちることはない。発熱面をレンズに向けることが基本となっていますが、発熱面を被写体側に向けたとしても、やや効率は落ちるものの大きな問題にはなりません。そこでAnti-Fogハーフプロソフトンクリアを使用する場合のみ、発熱面を被写体側に向ける使い方をすることがあります。

Anti-Fogハーフプロソフトンクリアは、フィルターの上半分がプロソフトンクリア、下半分が素通しになっています。これは星景写真でよく見られる構図、上半分が星空、下半分が夜景となる構図の場合、夜景に対してプロソフトンクリアの効果が及ばないようにし、星空では星を強調、夜景ではボカシ効果がないシャープな画像とするためです。

ここで、半分と書きましたが、実はAnti-Fogハーフプロソフトンクリアでは、プロソフトンクリアの面積が半分よりも大きく、およそ3分の2を占めています。これは上3分の2だけを使えば、全面にプロソフトンクリアの効果を適用できるようにする工夫です。あまり口径の大きなレンズには向いていませんが、1枚で2枚分の働きをしてくれるお得な構成といえますね。

2枚重ねで使うことが可能。その場合はそれぞれの発熱面を外側に向ける。

2枚重ねで使うことが可能。その場合はそれぞれの発熱面を外側に向ける。USBコネクタが干渉してしまうからだ。

Anti-FogハーフプロソフトンクリアとAnti-Fogスターリーナイトを重ねる場合はレンズ側にAnti-Fogスターリーナイト、被写体側にAnti-Fogハーフプロソフトンクリアを装着する。

Anti-FogハーフプロソフトンクリアとAnti-Fogスターリーナイトを重ねる場合はレンズ側にAnti-Fogスターリーナイト、被写体側にAnti-Fogハーフプロソフトンクリアを装着する。またCokin NXフィルターホルダーでは2枚のフィルターを保持することができます。 ここではAnti-Fogシリーズを2枚使う使い方を紹介していますが、もう一枚は100x100mmにすることも可能です。その場合はNXフィルターフレーム100x100mmを用意しましょう。

使用例ではAnti-FogハーフプロソフトンクリアとAnti-Fogスターリーナイトの組み合わせを紹介していますが、筆者が最も多く使っている組み合わせです。光害を減らしながら、夜景はクリアに星空は強調して撮影できるので、最も見た目のイメージに近い夜空を表現できるからです。また、双方をAnti-Fogシリーズにした時、2枚ともに電源を投入すれば強力な結露防止が期待できます。

使いこなしのアイディア

星景写真をすでにたくさん撮っていらっしゃる方は、恐らく丸型のスターリーナイトやプロソフトンクリアなど何らかの星景フィルターをお持ちのことと思います。

それらお手持ちの丸型フィルターとAnti-Fogシリーズを組み合わせましょう。ステップアップリングとCokin Lサイズアダプターリングを追加するだけなので簡単です。

レンズに58mm→82mmステップアップリング→82mm径のスターリーナイト→Cokin Lサイズアダプターリング82mmの順番で取り付ける

レンズに58mm→82mmステップアップリング→82mm径のスターリーナイト→Cokin Lサイズアダプターリング82mmの順番で取り付ける NXフィルターホルダーを介してAnti-Fog ハーフプロソフトンクリアを取り付けた。

NXフィルターホルダーを介してAnti-Fog ハーフプロソフトンクリアを取り付けた。例では丸型のスターリーナイトとの組み合わせにしましたが、丸型のプロソフトンクリアを持っているなら、Anti-Fog スターリーナイトを組み合わせると良いでしょう。さらに角型フィルターを追加できるので、丸型フィルターと合わせ最大3枚のフィルターを使用することができます。

夜空の一部が光害によって明るくなっている場合などは、グラデーションNDフィルターを組み合わせたいですね。

Cokin NUANCES EXTREME グラデーションNDフィルター

グラデーションNDなどはAnti-Fogシリーズとは大きさが違うのでフィルターフレームも別になるので注意してください。

Cokin NXフィルターホルダーを推奨する理由

他社製ホルダーでは保護テープが剥がれてしまうことがある。

他社製ホルダーでは保護テープが剥がれてしまうことがある。 一度ホルダーに入れたら、そのまま外さずに使うと良い。

一度ホルダーに入れたら、そのまま外さずに使うと良い。ホルダーごと入れられるケースを用意しておく。

Anti-FogシリーズはCokin NXフィルターホルダー以外の角型フィルターホルダーでも使用することができます。しかし、他社製も含めフィルターフレームを持たないホルダーで脱着を繰り返すと、Anti-Fogフィルター側面の保護テープがはがれてきてしまうことがあります。もちろん、製品の材質には十分な吟味が行われていますがホルダーの構造上避けられない点でもあります。そこがCokin NXフィルターホルダーを推奨する理由なのです。

そこで、Cokin NXフィルターホルダー以外のホルダーを使う場合はホルダー自体をAnti-Fog専用にしてしまって、脱着をしないようにしましょう。フィルター自体をスライドさせることには問題がりません。脱着する時に、角が当たってしまって保護テープを損傷してしまうんですね。

保護テープが剥がれてしまったとしても、Anti-Fogの機能自体には問題がありません。気になる場合は薄手の絶縁テープなどを貼って補修すれば十分です。

もし剥がれてしまっても、薄手の絶縁テープで補修できる。

もし剥がれてしまっても、薄手の絶縁テープで補修できる。Anti-Fogの能力を更に上げる

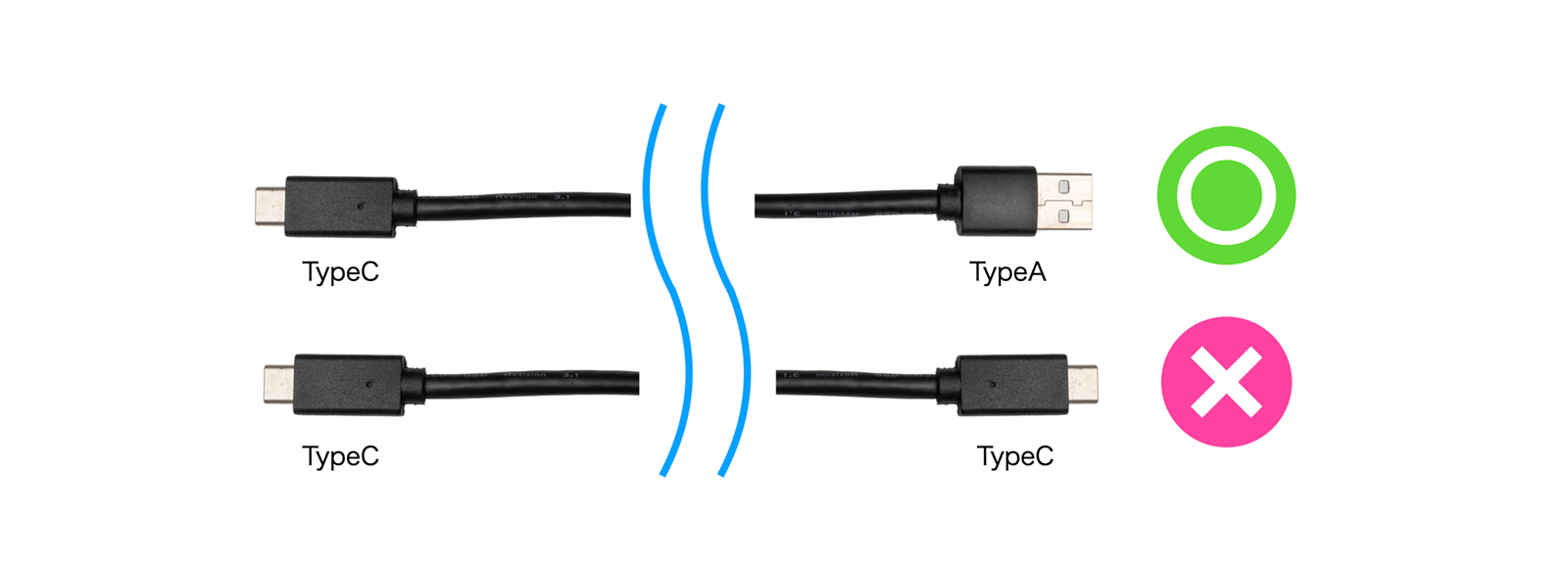

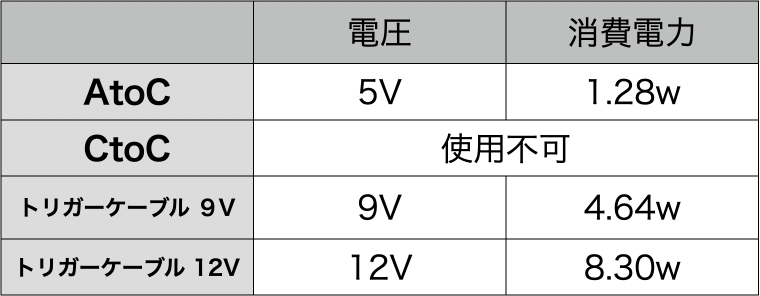

Anti-FogシリーズにはUSB Type-Cのコネクタが装着されていて、USB経由でモバイルバッテリーやUSBアダプターなどから電力を供給します。ただし、PD規格に対応した製品ではないので使用するUSBケーブルに制限があります。使用できるケーブルはType-A to Cなどと呼ばれますが、片側が大きなコネクタ、もう一方が小さなコネクタになっているものです。大きい方を電源側に指します。両側が同じ小さなコネクタ、Type-Cになっているケーブルでは電源が供給されません。モバイルバッテリー側がそのような仕様になっているんです。

使用可能なケーブルで供給される電圧は5Vですが、フィールドテストにおいてはマイナス15度でも、問題なくAnti-Fogの効果があることを確かめています。

でも、もっと寒いところで撮影したいという要望もあると思います。例えば厳冬期の冬山とか、北極圏にオーロラを撮りに行きたいとか。

実はAnti-Fogシリーズの電圧上限は12Vなのです。USBの規格から5Vで使用するようになっているだけです。

そこで、USBのPD規格(USB Power Delivery)に準じたケーブルを用意すれば電圧を上げることができるのです。最近はPDデコイ、あるいはPDトリガーと呼ばれるケーブルがあり、簡単に任意の電圧を取り出せるようになっています。これらを使えば、12Vに電圧をあげ、Anti-Fogの温度を上昇させることができるのです。PDトリガーケーブルでは、入力側がUSB Type-C、出力側がDCジャックになっているので、別途DCジャックからUSB Type-Cに変換するケーブルも必要になります。筆者が数年前から使用している信頼のおけるメーカーの製品を以下に紹介しておきます。

※外部リンクの商品はKenkoTokinaのサポート対象外となります。

PDトリガーケーブル

上がUSB変換ケーブル、下がPDトリガーケーブル。PDトリガーケーブルには出力電圧が違う4種類が用意されているが、Anti-Fogには9Vもしくは12Vを使う。

上がUSB変換ケーブル、下がPDトリガーケーブル。PDトリガーケーブルには出力電圧が違う4種類が用意されているが、Anti-Fogには9Vもしくは12Vを使う。USB変換ケーブル

USB変換ケーブルのType-CコネクタをAnti-Fogに、DCジャック同士を接続したら、PDトリガーケーブルのType-Cコネクタをモバイルバッテリーに接続する。

USB変換ケーブルのType-CコネクタをAnti-Fogに、DCジャック同士を接続したら、PDトリガーケーブルのType-Cコネクタをモバイルバッテリーに接続する。PDトリガーケーブルを使えば、Anti-Fogに9Vもしくは12Vの電圧を供給できます。すると5Vの時よりも発熱が多くなります。当然消費電力も多くなるのでモバイルバッテリーの容量も考えておきましょう。

電圧の違いによる発熱の違いも動画にまとめました。右下がデータです。相対湿度(緑)、外気温(青)、露点温度(マゼンタ)です。撮影は9月の快晴の晩、放射冷却が強く、外気温と露点温度が近接していますが撮影時間中非常に安定した状況です。

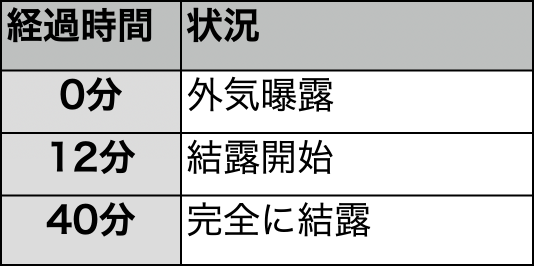

動画はまず、戸外に置いたフィルターが結露するまでです。

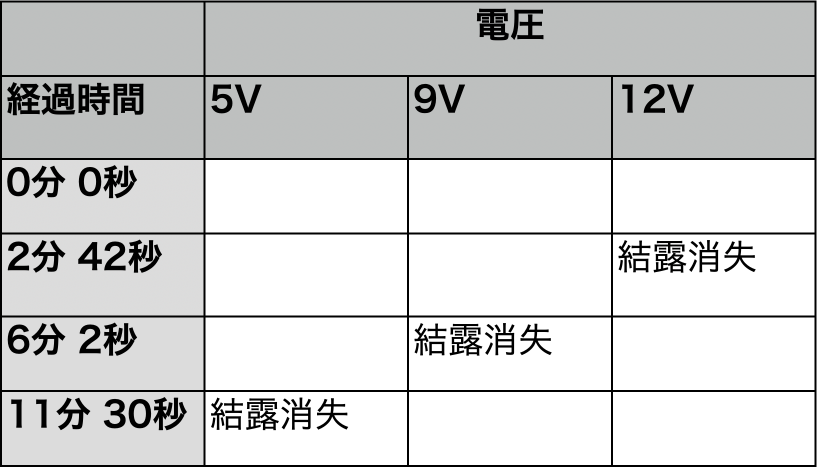

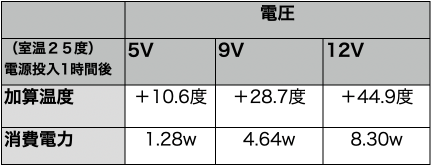

こちらの動画では電源を入れてから結露が消失するまでの時間を測っています。結果は表にまとめた通りで5Vでは11分30秒かかった結露消失が12Vでは3分以下になっており、電圧を上げることは大変効果のある方法であることがわかります。

もう一つ検証結果を表2にまとめました。こちらは屋内室温25度での実験です。電源を投入後1時間経過した温度です。加算された温度を記しているので、実際の温度はこの数値に25度を足したものです。12Vを入力した際は、室温25度の時ほぼ70度にまで達したのです。長い時間触れると火傷をする危険のある温度であることに注意してください。周囲温度が低ければここまで温度は上昇しないはずですが低温火傷をする危険のある温度になるものと推察されます。

表1

表1 表2

表2以上で検証は終わりですが、皆さんはどう感じましたか?残念ながらエキストリームと言えるような環境でのフィールドテストは行なっていません。しかし、少なくとも5Vの時、マイナス15度の環境で問題のない性能を発揮しています。そこから推察すると12Vを入力した場合、厳冬期の高山や北極圏でのオーロラ撮影といったエキストリーム環境でも十分な性能を発揮できると考えています。

しかしながら、環境温度が高い場合、12Vでは火傷の危険がある温度に達してしまいます。そこで消費電力と温度のバランスから9Vで使うのが最も安全で効率が良い選択だと考えます。

あるいは季節と環境によって使いわけることを提案します。春夏秋は5V、冬は9V。冬山など特別に寒いところに行く時は12V。そんな風に使い分けてください。

各フィルターの比較作例

以上Anti-Fogシリーズの夜露防止効果に検証してきましたが、ここからは比較作例でフィルターとしての効果を見てゆきましょう。撮影は全てRAWデータで行っていますが、RAW現像時の画像編集は最小限にとどめています。また、Anti-Fog スターリーナイトでは0.3段の露光補正が必要ですが、ほとんどのカットで撮影時には補正を行わず、RAW現像時に露光量を補正しています。

① Anti-Fog プロソフトンクリア

フィルターなしでは目立たなかったカシオペア座の星の並びがAnti-Fog プロソフトンクリアを使うことで、はっきりとわかるようになり、結果カシオペア座とM31の対比も上手く見えるようになったので、構図としても良くなった。

Nikon Z8 NIKKOR Z 40mm f/2 f/2.8 30秒 ISO3200 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

Anti-Fog プロソフトンクリアを使うと2等星くらいから明るい星が強調されるので、第一印象の星数が増え華やかな印象になる。一等星はより強調されるので写真が小さくても、夏の大三角がはっきりとわかるようになった。アルタイルとベガの間に天の川が流れている様子に納得してしまう。

Sony α7c Tokina FiRin20mm F2 f/2.8 25秒 ISO2000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

② Anti-Fog スターリーナイト

灯台の向こう側は東京方面であり空全体に光害が広がっているが、Anti-Fog スターリーナイトの効果で光害の影響が抑えられた。灯台の光は強く、光芒が発生しているが嫌な印象はない。 マルチコートされているので、有害なゴーストやフレアは発生しておらずすっきりした印象は好ましい。

Sony α7c Tokina FiRin20mm F2 f/2 6秒 ISO4000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

九十九里浜から太平洋を見る。南方向を見ているが太平洋上になるので光害の影響は少ない。Anti-Fog スターリーナイトの効果で天の川のコントラストが拡大され、中心部のディテール感が よくなった。また、このフィルターによって付加される夜空の青みは夜空の色合いとして大変このましい。

Sony α7c SAMYANG VAF 35mmT1.9 f/2.8 25秒 ISO2000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

③ Anti-Fog ハーフプロソフトンクリア

ここは大きな漁港と市街地が近く光害の影響が大きいため、あまり露光をかけることができないため、天の川の描写は少々心許なくなっているが、街灯が映り込む分ハーフフィルターの効果がわかりやすい。

地上の街灯の描写にも注目しながら比較してほしい。フィルターなしでは、地上の街灯はシャープに写っているが、空ではアンタレスがはっきり見える程度でいて座やさそり座の2等星が目立たない。Anti-Fog ハーフプロソフトンクリア使用1では地上にプロソフトンの効果がかからないようにフィルター位置を調整したので、街灯のシャープさもフィルターなしとほぼ変わらない一方で、いて座、さそり座の2等星が強調されて南空の星座がわかりやすくなっている。Anti-Fog ハーフプロソフトンクリア使用2ではフィルター位置を下げて、画面下部にもプロソフトンの効果が掛かるようにしたので、街灯の周りに光芒が取り巻きメロウな印象になった。このように地上に街灯が映り込む状況でとても効果を発揮するフィルターだ。

Sony α7c Tokina FiRin20mm F2 f/2 15秒 ISO800 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

霧ヶ峰高原。標高1500mほどなので星空の写りは良い。しかし、画面左下には茅野市の夜景が見える。ハーフプロソフトンクリアを使うことで夜空の星が強調されたのでいて座、さそり座をはっきりと辿ることができる。茅野市の夜景は強調されていないのですっきりと見え、肉眼で見た印象をしっかりと伝えることができた。また、シャドウになっているが、星景写真では地表の描写も大事だ。画面下半分にはププロソフトンクリアの効果はかからないので、地表のディテールもシャープなままだ。星景写真はいうまでもなく、星空と風景が合わさったものである。現代の日本の環境では、星がよく見えつつ人工光、街灯が存在しないところは皆無に近い状況である。それゆえ、星景写真においてAnti-Fog ハーフプロソフトンクリアはもはや常用すべきフィルターである。

Sony α7c Tokina FiRin20mm F2 f/2 15秒 ISO2000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

④ Anti-Fog ハーフプロソフトンクリア + Anti-Fog スターリーナイト

ここでお見せする3点の作例はAnti-Fog ハーフプロソフトンクリアとAnti-Fog スターリーナイトを重ねて使用したものです。高品質なマルチコートの効果で画面内に光源があっても、ゴースト、フレアといった描写にとって有害な現象もなく、星は強調されつつも風景はシャープに描写されていることに注目してください。

Sony α7c SAMYANG VAF 20mmT1.9 f/2.5 20秒 ISO4000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

Nikon Z8 Tokina FiRin20mm F2(マウントアダプター使用) f/2.5 30秒 ISO4000 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

Nikon Z8 Tokina FiRin20mm F2(マウントアダプター使用) f/2 30秒 ISO3200 WB:晴天 赤道儀 Skymemo SW 恒星時

番外編

番外編は超長時間露光。星の光跡を撮る場合です。星の光跡を撮る場合は、Anti-Fog スターリーナイト一択になります。露光時間が長くなるので結露する確率がぐっと上がります。描写の面においても、プロソフトンクリアによって明るい星が強調されると、光跡の周りに光芒がまとわりつくような描写になってしまい好ましい描写ではありません。よって、星の光跡を撮るならAnti-Fog スターリーナイトで決まりなのです!

Nikon Z8 NIKKOR Z 24-70mm f/4 S f/4 996秒 ISO200 WB:晴天

おわりに

以上でヒータ付き角型フィルターAnti-Fogシリーズのレポートは終了です。

Anti-Fogシリーズの有用性は十分にお伝えできたと思います。しかしながら、これまでのフィルターからすれば高額であることも事実で、購入を躊躇う方も多いことでしょう。でも、こう考えてみてください。星景写真を撮ることができるのは月明のない晩です。そう考えると年間の半分もありません。しかも、快晴に近く晴れていないといけません。さらには光害の影響が少ない場所に行かねばなりません。つまり撮影できる機会が極めてすくないのです。写真にはさまざまなジャンルがありますが、特に天文イベントを狙わないにしても、他のジャンルに比べて撮影機会が少ないことが星景写真の特徴でもあります。その少ない撮影チャンスを活かすためには撮影結果を阻害する要因を潰してゆかねばなりません。撮影結果を毀損する要因として夜露が占める割合は大きなものです。ここで再度繰り返しておきますが、星景写真において夜露に季節はありません。星景写真を撮る条件と夜露が発生する要因が被っているからですね。よって夜露対策はとても重要なのです。Anti-Fogシリーズ以外にも夜露対策の手段はありますがフィルター効果とセットで効果を発揮できる唯一無二のフィルターです。

Anti-Fogシリーズラインナップ

写真家 茂手木秀行(もてぎ ひでゆき)

1962年東京生まれ。日本大学芸術学部卒業後、出版社マガジンハウス入社。2010年フリーランスとなる。1990年頃よりデジタル作品制作と商用利用を始める。中学生の時に天文部に所属して以来、天体、星景の撮影はライフワークであり、多くの個展やセミナーを行ってきた。JPS正会員、APA正会員、写真学会会員